LE RADEAU DE LA « MÉDUSE »

DE THÉODORE GÉRICAULT

C'est l'un des plus célèbres tableaux du Louvre ; l'un des plus célèbres tableaux du monde, une toile immense - 4,91 m sur 7,16 m , soit plus de 35 m2 : le Radeau de la « Méduse ». Sous le tableau, un nom de peintre : Théodore Géricault. Les dates (1791-1824) disent qu'il est mort dans sa 33 ième année.

La scène est en mer : un radeau incliné sur des vagues, porte un gréement de fortune. Une toile a été attachée au mât pour former une sorte de tente. Une vergue soutient une voile carrée.

Au premier plan plusieurs cadavres : le premier repose sur des effets militaires ; le deuxième est retenu par un homme plus âgé et méditatif ; le troisième est à plat ventre ; le quatrième gît sur le dos, le haut du corps traînant dans l'eau.

|

|

|

|

Plusieurs personnages sont assis au pied du mât : au centre trois de leurs compagnons se dressent vers un autre groupe d'hommes qui, eux, se sont hissés sur des tonneaux et font de grands gestes en agitant des chiffons.

|

|

A l'extrême droite, un autre personnage tente lui aussi de se relever en se soustrayant au poids d'un noir, peut-être déjà mort. |

|

|

Près du mât, quatre hommes debout. L'un d'entre eux montre le large, les trois autres regardent. |

A l'horizon, la haute voilure d'un navire… |

|

Aucune œuvre peut-être qui ne soit destinée à frapper aussi fort l'imagination. Une quinzaine d'hommes donc, là, sur quelques planches, quelques madriers. Des naufragés perdus en pleine mer, à bout de forces et d'espérance.

On sent, on sait que, depuis longtemps, les vivres ont disparu. On est sûr que la barrique entrevue est vide. Les cadavres que l'on discerne parmi les vivants suggèrent aussitôt le plus horrible des soupçons. Et ces hommes, tout à coup, à l'horizon, aperçoivent une voile qui leur apporte la vie.

Le 2 juillet 1816, la frégate la Méduse s'est échouée au large des côtes d'Afrique. Dès le printemps de 1818, Théodore Géricault traçait ses premières esquisses. Avec une extraordinaire minutie, il se renseignait auprès de deux des survivants, qu'il allait d'ailleurs représenter sur sa toile : l'architecte de marine Corréard, près du mât, celui qui tend le bras vers le vaisseau sauveur et le chirurgien Savigny, à qui Corréard montre le vaisseau.

Au printemps de 1819, la toile était terminée. Un chef-d'œuvre était né que, naturellement… la critique allait accabler d'injures ! La Gazette de France écrit : « Il semble que l'auteur ait eu pour but de surprendre l'homme dans ce degré de calamité où se perdent toutes les traces de dignité de son être, où se dégradent toutes les facultés morales ; c'est à cette seule idée qu'il a sacrifié toutes les règles, tous les sentiments de son art... On dirait que cet ouvrage a été fait pour réjouir la vue des vautours. »

Le grand Ingres, lui-même, aurait pu s'épargner ce jugement parfaitement dénué d'indulgence : « Je ne veux pas de cette Méduse qui ne nous montre de l'homme que le cadavre, qui ne reproduit que le laid et le hideux ; non, je n'en veux pas ! »

Delacroix, en revanche, s'est grandi en saluant le « sublime Radeau » : « Quelles mains, quelles têtes ! écrit-il. Je ne puis exprimer l'admiration qu'il m'inspire. » Au reste, au Salon de 1819, le scandale fut grand mais l'effet fut immense : Louis XVIII lui-même accompagné de son ministre Decazes, après avoir longuement regardé le tableau déclara : « Voilà un naufrage qui ne fera pas celui de l'artiste qui l'a peint ».

Et disons-le : aujourd'hui, malgré toutes les tragédies que, depuis, l'Histoire nous a imposées, le choc reste identique. L'un des meilleurs historiens de cette affaire en forme d'Apocalypse, M. Georges Bordonove dont je me suis beaucoup inspiré, a confié qu'il n'aurait pas écrit son livre : le Naufrage de la « Méduse » (1973), si Géricault n'avait pas peint son tableau. Et nous-même, serions-nous en train d'évoquer la Méduse devant vous ce soir si, dès notre première visite au Louvre à l'âge de dix ans, nous n'avions ressenti, à la vue du chef-d'œuvre de Géricault, l'une des plus puissantes impressions qui soient ?

Voilà le paradoxe : tout le monde connaît le tableau, mais qui serait capable d'évoquer l'histoire véridique ? Cette histoire, la voici.

Si Napoléon n'avait pas perdu la bataille de France, il n'y aurait pas eu d'affaire de la Méduse. Tout commence en effet avec la Restauration et l'avènement de Louis XVIII. Le Traité de Paris vient de restituer à la France les possessions coloniales dont l'Angleterre s'était emparée pendant les guerres de la Révolution et de l'Empire. Parmi ces territoires, le Sénégal. Les signatures au bas du traité n'étaient pas encore sèches que le gouvernement français préparait déjà la reprise de la colonie. Nul doute : il fallait y envoyer sans tarder des hommes et des bateaux.

Le ministre de la Marine, François-Joseph Gratet Du Bouchage, sait qu'avant toute chose il faut transporter au Sénégal le nouveau gouverneur, le colonel Schmaltz. Du Bouchage choisit la Méduse pour cette tâche délicate et il désigne, pour la commander, le capitaine de frégate Hugues Duroy de Chaumareys. On saura bientôt que la Méduse doit être accompagnée par la corvette l'Écho, le brick l'Argus, la flûte la Loire. Il est bien précisé que tous ces navires relèveront de Chaumareys.

|

|

Chaumareys… Voilà prononcé le nom clé du drame. Que savons-nous de Chaumareys ? Malheureusement, nous ne disposons pas de portrait de lui. En 1816, il a cinquante-trois ans. C'est un officier d'Ancien Régime : détail qui a, nous le verrons, son importance. |

Apparenté par sa mère à l'amiral d'Orvilliers, cette relation familiale semble avoir déterminé sa vocation, facilité à la fois son accession à la marine et, plus tard, son avancement. Il embarque pour la première fois comme aspirant sur la Bretagne , en mai 1779. Il prend part à diverses expéditions, dont la campagne d'Amérique. Blessé à la tête, il demeure à son poste. Ses supérieurs applaudissent à sa belle conduite. Il participera au blocus et à l'attaque de Gibraltar. En 1788-1790, il commande par intérim une gabare et assure des transports entre Rochefort et Bayonne.

Jusque-là, une carrière d'un classicisme remarquable. Brusquement, l'inattendu : Chaumareys, suivant l'exemple d'un grand nombre d'officiers de sa caste, émigre. En 1795, il est en Angleterre.

Il débarque à Quiberon en juillet 1795 avec d'autres royalistes émigrés soutenus par la flotte anglaise [1]. Capturé comme presque tout le corps expéditionnaire, il va être fusillé, comme plus de 700 autres émigrés, quand il parvient à s'évader. Il rejoindra l'Angleterre.

Il rentrera en France en 1804, obtiendra sa radiation de la liste des émigrés et se fera nommer receveur des Droits réunis. Apparemment, il semble s'accommoder fort bien du régime impérial. Il vit tranquille, sans faire parler de lui.

Tout change avec l'abdication de l'empereur et la Restauration. Chaumareys assiège littéralement les bureaux de ses lettres, suppliques, pétitions. Sans cesse il rappelle qu'il est l'un des rares royalistes rescapés de Quiberon. Cette revendication si fortement appuyée porte ses fruits. Non seulement Chaumareys est réintégré, mais il est inscrit sur la liste des officiers de marine avec cette mention : « Ayant échappé au désastre de Quiberon, a le droit d'être promu au grade de capitaine de frégate. » Qui plus est, on lui décerne la croix de la Légion d'honneur.

Ce n'était pas tout que d'être réintégré, il fallait obtenir un commandement. C'est à cet instant précis que Chaumareys entend parler de l'expédition du Sénégal qui se prépare. Aussitôt, il réclame à cor et à cri le commandement de cette expédition. Il l'obtient. Pour son malheur…

…Et le malheur de beaucoup.

A bord de la Méduse, Chaumareys s'était vu adjoindre deux lieutenants de vaisseau : Reynaud, premier lieutenant, et Espiaux. Reynaud avait trente ans. Embarqué comme mousse à onze ans, il avait conquis ses grades à la force de ses bras. A plusieurs reprises, il avait fait preuve de bravoure, mais n'avait exercé jusque-là qu'un commandement secondaire en Méditerranée. Espiaux, lui, était un héros. Il avait trente-trois ans. Deux fois blessé à Trafalgar, il avait été capturé par les Anglais l'année suivante.

Il avait connu cinq années de captivité dans les épouvantables bagnes établis à Majorque et à Cabrera. Transféré en 1810 en Angleterre, il s'était jeté à la mer alors que le bateau passait devant Gibraltar. Depuis, il avait combattu presque sans relâche.

Assurément, ces deux premiers lieutenants devraient apporter à Chaumareys une collaboration précieuse. A condition, toutefois, que Chaumareys leur fasse confiance. Cela ne sera pas le cas. Le commandant suspecte les opinions politiques de ses adjoints. L'ancien émigré ne veut voir en eux que des officiers de l' « Usurpateur », Napoléon donc…

Parmi les aspirants, il faut nommer Coudein, vingt-trois ans, qui a grandi lui aussi dans l'admiration de l'épopée impériale. Quant au chirurgien Savigny, il n'a jamais navigué.

La division que commande Chaumareys doit conduire à Saint-Louis du Sénégal environ deux cent trente passagers : surtout des soldats sous les ordres du chef de bataillon Poinsignon. Ce sont deux compagnies - cent soixante-huit hommes - que Poinsignon fait embarquer sur la Méduse.

S'y ajoutent une vingtaine de femmes. Des fonctionnaires, des « explorateurs » - huit - dont notre ingénieur Corréard. Un notaire, un certain Picard, flanqué d'une famille de huit personnes, deux prêtres et quinze ouvriers. Sans oublier, bien sûr, le gouverneur Schmaltz, sa femme et sa fille. En tout, sur la Méduse, on peut donc dénombrer, équipage et passagers : trois cent quatre-vingts personnes.

Des autres navires de la division, nous ne parlerons que de l'Écho, parce que son histoire se trouve liée de très près à celle de la Méduse. L'Écho est commandé par le capitaine de frégate Cornette de Vénancourt. Cet ancien émigré a trente-trois ans. Lui, il est rentré d'émigration en 1803. Toujours, il s'est voulu bon royaliste. En fait d'opinion, il ressemble comme un frère à Chaumareys. Entre les deux hommes, toutefois, une différence - et elle est de taille : la science nautique de Vénancourt est indiscutable. Ce qui est loin d'être le cas pour Chaumareys.

Cette supériorité réelle de Vénancourt, Chaumareys ne voudra jamais l'admettre. Dès le premier jour, le commandant de la Méduse s'entendra fort mal avec celui de l'Écho. Il ne voudra se rappeler qu'une chose : Vénancourt, quoique du même grade, lui est subordonné. Chaumareys, tout au long du voyage, « dans sa sotte suffisance » dira un témoin, voudra délibérément dédaigner la science nautique de Vénancourt. Il refusera même de se souvenir que le ministre a chargé Vénancourt d'effectuer les relèvements hydrographiques de la côte africaine. Tâche que l'on n'aurait certes pas confiée au premier venu.

Le 17 juin 1816, à l'île d'Aix, la division appareille. Quelle route va-t-on suivre ? Celle que préconise l'amiral de Rosily dans des instructions imprimées. Ces instructions se réfèrent aux cartes de Belin, alors en usage dans la marine française. Mais Rosily ne cache pas son pessimisme : « Les cartes de la côte occidentale d'Afrique qui sont dans l'Hydrographie française de Belin sont tellement défectueuses qu'il serait dangereux de s'y fier [2]. » Il y a donc nécessité de se diriger, ajoute-t-il, « avec précaution ».

Pour se rendre au Sénégal, Rosily prescrit :

1) de reconnaître Madère ;

2) de naviguer au large des plus occidentales des Canaries ;

3) de gagner la côte africaine, pour la longer jusqu'au cap Blanc ;

4) là, de faire quatorze lieues dans le sud-ouest pour éviter le très dangereux banc d'Arguin [3];

5) après seulement, se rabattre vers le sud-est, en direction de Saint-Louis du Sénégal.

L'amiral Rosily ajoute - et, en l'occurrence, la recommandation prend une saveur amère - qu'il est prudent « de sonder de temps en temps... ».

Ces instructions, Chaumareys va choisir de les suivre à la lettre. On devrait dire : aveuglément. Les autres commandants, eux, ont manifesté leur appréhension : ils souhaiteraient que les instructions officielles soient à tout le moins adaptées aux circonstances.

Chaumareys a élevé la voix. Rosily est non seulement amiral, mais en plus il est comte. On ne désobéit pas à un amiral comte ! Chaumareys va donc suivre les instructions de Rosily.

Mais il les suivra mal.

Donc, on cingle vers Madère. Mais - première erreur - Chaumareys se trompe dans son point. C'est au matin du 27 que l'on devrait apercevoir la terre ; on ne la voit que le soir. Tout simplement, Chaumareys a commis une erreur d'un degré.

Dès cette première étape, le divorce entre Chaumareys et ses officiers sera consommé. Aux yeux des gradés, Chaumareys a d'ores et déjà perdu toute crédibilité.

De son côté, le commandant ne se fie plus du tout à ses officiers. En revanche, il va accorder une confiance absolue à un curieux personnage, un officier aux ordres du gouverneur Schmaltz, nommé Richefort. Cet « explorateur », qui se prétend ancien officier de marine, affirme avoir navigué sur les côtes d'Afrique et connaître parfaitement les abords de Saint-Louis du Sénégal. Mais est-ce vrai ?

Chaumareys a choisi de croire Richefort sur parole alors que tous les passagers parlent de lui comme d'un aventurier. Devant ce choix déraisonnable, la colère des officiers naît.

Au soir du 28 juin 1816, on passe devant Tenerife. Le 1 er juillet, on aperçoit la côte africaine. Les témoignages du temps nous montrent que, dès ce jour-là, l'inquiétude de certains passagers se fait jour.

D'après le point qui a été fait, et selon la carte, on devrait apercevoir le cap Blanc à la fin de cette journée du 1 er juillet. Mais le point est-il juste ? La carte n'est-elle pas fallacieuse ?

Vers 8 heures du soir, là, devant la Méduse, un cap. Pour Chaumareys, ce ne peut être que le cap Blanc. Il est facile d'ailleurs d'en avoir confirmation. Il suffit d'interroger l'augure du bord, le trop fameux Richefort. Sur la Méduse, Richefort est devenu la loi, le dogme. Richefort prononce : c'est bien le cap Blanc.

Or, Richefort se trompe !

L'Écho , lui, ne doublera le cap Blanc que le lendemain, le 2 juillet, à 3 heures du matin. Preuve que le cap aperçu par Chaumareys plusieurs heures auparavant n'est pas le cap Blanc. Désormais, toutes les manœuvres ordonnées par Chaumareys partiront d'une donnée fausse.

|

|

Le crépuscule venu, le commandant ordonne de gouverner ouest-sud-ouest. Ce qui n'est pas mal vu. Au cours de la nuit, cependant, l'Écho, qui gouverne également ouest-sud-ouest et qui marche sensiblement à la même vitesse, perd la Méduse. Il semble donc que la Méduse ait modifié au cours de la nuit sa route vers le sud. La déposition de Reynaud en apportera la preuve. A 2 heures, il trouve quarante-cinq brasses [4]de fond, environ 73 m, et revient à ouest-sud-ouest. Et s'il y revient, c'est qu'il faisait une autre route !

Au matin, Chaumareys a la surprise de ne plus voir l'Écho. Il ne s'en inquiète pas. A 7 h 30, on sonde et l'on ne trouve pas le fond à cent cinquante brasses (243 m). Voilà qui conforte Chaumareys dans sa certitude de suivre le bon chemin. Il va donc donner l'ordre de gouverner désormais sud-sud-est. Il a parcouru - croit-il - bien plus que les quatorze lieues prescrites. Il est sûr d'avoir contourné le banc d'Arguin. Il peut cingler sans risque vers Saint-Louis.

A 8 heures du matin, le 2 juillet, la mer est verte. Ce qui semble indiquer peu de profondeur. A bord, toujours cette sourde inquiétude. Picard, le notaire, qui connaît bien la côte, conseille à Richefort, pour éviter le banc d'Arguin, de faire gouverner davantage vers l'ouest. Ce qui lui attire une réaction particulièrement vive de « l'explorateur » :

- Monsieur, mêlez-vous de ce qui vous regarde !

La couleur de la mer se modifie. A fleur d'eau, on distingue maintenant des algues. A 11 heures, le timonier estime que l'on entre sur le banc d'Arguin. Ce redoutable banc d'Arguin. La compétence de cet homme ne peut être mise en doute. Assurément, il sait ce dont il parle. On ne l'écoute pas.

L'enseigne Maudet fait le point. Aussitôt, il vient avertir Richefort que l'on va toucher le banc d'Arguin. Richefort s'esclaffe :

- Allons donc, nous sommes par les quatre-vingts brasses [5] (environ 130 m) !

Par les quatre-vingts brasses ? Mais qu'en sait-il, Richefort ? Chaumareys n'a pas sondé depuis 7 h 40 du matin, soit plus de trois heures.

A midi, on fait le point officiel. Il indique que l'on se trouve à la hauteur de la pointe ouest du banc d'Arguin. Devant cette évidence - et ce péril imminent - Chaumareys devrait à l'instant donner l'ordre de prendre le large. Il ne le fait pas .

Entre midi et 14 heures, la mer devient claire et verte. Les enseignes Maudet et Rang pensent que l'on est maintenant sur le banc. En même temps, on constate une brusque élévation de la température de l'eau. Décidément, tous les signes concordent.

Maudet et Rang sondent : dix-huit brasses (29 m). On avertit Chaumareys qui ordonne :

- Un quart sur tribord.

On n'arrête pas de sonder : dix brasses (16 m).

- Deux quarts sur tribord, commande Chaumareys.

On sonde encore : six brasses (9 m). Et, tout à coup, le bateau craque et gémit tout entier. La Méduse vient de s'échouer. Il est 2 h 30 de l'après-midi.

A bord, c'est la consternation, l'abattement. Chaumareys ne parvient pas à prononcer un seul mot. Les autres ne cachent pas leur émotion. Un officier, Lapeyrère, lance à l'adresse de Richefort :

- Voyez, Monsieur, où votre entêtement nous a conduits ; je vous en avais pourtant prévenu !

Ce qui rend la situation encore moins enviable, c'est que l'on s'est échoué à marée haute. Si l'accident s'était produit à marée basse, on aurait pu espérer que la mer, élevant son niveau, en vînt à soulever le bateau. Aucun espoir de ce genre. Qui plus est, dans ces régions, la marée n'est que d'un mètre.

La première manœuvre : carguer les voiles (c'est-à-dire les replier ). Ce qui est sage, en effet. Au vrai, la situation n'apparaît pas désespérée. Sauver la Méduse reste dans le domaine des possibilités, voire des probabilités. A condition toutefois que l'opération se déroule dans un ordre parfait, que ses différentes phases soient mûrement réfléchies et surtout promptement exécutées. Or, à bord de la Méduse, on discute. On va perdre en fait toute la journée du 2 juillet. On se contente de démonter les mâts de perroquet [6] et de sonder autour du bateau. On mouille une ancre vers le large à l'ouest, mais il s'agit d'une simple ancre à jet, trop légère. Il aurait fallu mouiller l'ancre de bossoir, tous les spécialistes de la mer en conviennent. On ne le fait pas, et l'on perd trois heures.

Le 3 juillet, à 4 heures du matin, la mer est pleine. En prenant appui sur l'ancre, Chaumareys décide de virer. Malheureusement, l'ancre cède. Alors, on décide d'alléger la frégate. Les ordres de Chaumareys se heurtent aux contrordres du gouverneur Schmaltz. Deux camps se créent à bord de la Méduse. Des inimitiés éclatent, puis de l'hostilité, bientôt de la colère. Pour la première fois on envisage l'évacuation.

Il y a, outre les cinq canots, une chaloupe à bord. Une seule . Un rapide examen démontre qu'elle est en mauvais état et qu'elle fait eau. Il va falloir plusieurs heures pour la réparer et la calfater. Une certitude : tous ne pourront prendre place dans la chaloupe et les canots. Loin de là !

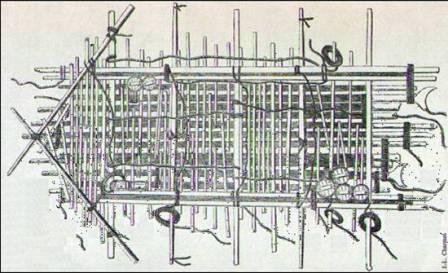

On réunit alors un conseil extraordinaire auquel participent le gouverneur Schmaltz, le commandant Chaumareys, les deux lieutenants : Reynaud et Espiaux, les enseignes de la Méduse, le chef de bataillon Poinsignon et... Richefort . Oui, celui-ci a toujours voix au chapitre ! Schmaltz présente le plan d'un radeau qui, avec les six embarcations, devrait pouvoir sauver tout le monde. |

|

Le projet de Schmaltz est ingénieux : le matériel accumulé sur la Méduse pèse un poids considérable. C'est le cas, par exemple, des quatorze canons, des barils de farine et de poudre, de la cargaison destinée à la colonie. Schmaltz préconise, dans un premier temps, de déposer le tout sur le radeau. La Méduse, allégée, pourra peut-être se libérer. En cas d'échec, on jettera le matériel à la mer. Le radeau pourra alors charger un grand nombre de personnes.

Au même conseil, un autre projet a été présenté : pourquoi ne pas transporter les passagers de la Méduse jusqu'à la côte, au cours de plusieurs voyages ? La chaloupe et les canots peuvent parfaitement accomplir ces aller et retour. Aujourd'hui, avec le recul de l'histoire, nous pouvons être persuadés que cette solution était excellente ; à coup sûr, elle eût évité la tragédie. Mais Schmaltz, avec une énergie farouche, repousse ce plan. On construira donc le radeau.

Au cours de la journée, le clivage s'accentue entre les troupes qui se trouvent à bord et l'équipage. Des soldats préconisent ouvertement de s'emparer des embarcations et de gagner la côte. Schmaltz, averti, se contente de faire poster des sentinelles : elles reçoivent l'ordre de tirer sur ceux qui tenteraient d'embarquer dans les canots. Du coup, l'effervescence s'apaise.

Une chance : la mer est calme. Mais on approche de la mauvaise saison. Et si, tout à coup, une tempête survenait ? Un peu après minuit, on commence à mouiller la grande ancre. Le 4 juillet, à 4 heures du matin, on tente de virer en prenant appui sur cette ancre. Elle ne peut tenir le fond. Elle commence à venir. Une fois encore, la manœuvre a échoué.

Dès lors, chacun s'en persuade : on ne parviendra pas à sauver la Méduse. On redouble donc d'efforts pour achever le radeau. On y descend les barils... On s'aperçoit alors - ô merveille ! - que la frégate allégée flotte. D'évidence, il faut profiter de cette chance inespérée. On décide de faire pivoter la frégate sur sa quille. Cette fois, la manœuvre réussit. La Méduse sort de sa souille et se présente debout au vent.

Hélas ! La marée baisse, la mer se retire et la frégate touche. Il faut interrompre la manœuvre, attendre la prochaine marée...

On désespérait. Mais maintenant, on espère... Si l'on examine froidement la situation, on peut juger que désormais les chances de sauver la frégate sont sérieuses. Encore faudrait-il fixer une nouvelle ancre de bossoir, afin d'éviter que la frégate ne remonte sur le banc. On ne le fait pas. Certes, l'équipage est fatigué, mais des hommes en danger se sont toujours surpassés quand ils sont commandés. Mais ce n'est pas le cas ici.

Au cours de la nuit, le vent se lève. Ce qui pouvait advenir de pire à la Méduse. A minuit, les amarres du radeau cassent. Le radeau s'en va à la dérive. De justesse, on le rattrape.

Le clair de lune se répand sur une mer semée d'écume et qui se creuse de plus en plus. Soudain, la frégate se lève, portée par des vagues de plus en plus puissantes. Puis elle s'abat de nouveau sur le banc. La coque craque, s'ébranle. Un témoin, Brédif, a l'impression que le navire se plaint. Il dit que la Méduse « crie fortement ». De plein fouet, une énorme lame frappe le bateau. L'arrière heurte le banc. En quelques instants, le gouvernail est arraché. Seulement retenu par ses chaînes, ce gouvernail se conduit comme l'un de ces « béliers » dont autrefois les troupes se servaient pour enfoncer les portes des forteresses. Frappant à coups redoublés la paroi de la poupe, le gouvernail ouvre une large brèche. L'eau s'engouffre.

A bord, désormais, c'est la terreur. Chacun croit sa dernière heure venue. Les matelots et les soldats s'excitent. Certains pillent les bagages.

L'évacuation est inévitable ! Nul ne peut prévoir combien de temps la Méduse tiendra. Aussitôt, on dresse des listes : les officiers supérieurs et l'équipage prendront place dans les canots. La troupe et les officiers subalternes seront affectés au radeau, sous le commandement de l'aspirant Coudein. Coudein est un officier de qualité, mais il a été blessé la veille de l'appareillage. Depuis, il n'a pas bougé de son cadre, pouvant à peine se tenir debout.

Rien de plus critiquable que cette répartition et que ce choix. L'un des témoins, le lieutenant d'Anglas, écrira : « Au lieu d'une répartition arbitraire, l'honneur et l'humanité exigeaient que le sort décidât de la place que chacun devait occuper. Loin de là, on fait une liste clandestine d'embarquement ; toutes les places sont fixées, et ceux qui ont rédigé la liste fatale ont pris le poste le moins périlleux. »

Le sort du radeau paraît à tout le moins sujet à caution. La tradition de la mer veut que le commandant d'un navire choisisse toujours la position la plus périlleuse. C'est à bord du radeau que Chaumareys aurait dû prendre place. Il ne semble même pas y avoir songé. C'est encore ce que signale le lieutenant d'Anglas : « N'était-ce pas la place du commandant ou du lieutenant en pied ? Leur présence eût donné de la confiance aux malheureux voués à une mort presque certaine, les moyens de salut eussent été peut-être mieux employés. Les moyens de salut ? poursuit d'Anglas, ils les prirent en abandonnant leurs infortunés compagnons. »

Pour rassurer les passagers qui ont été désignés pour le radeau, on prend devant eux un engagement solennel . Réduit à lui-même, le radeau ne peut naviguer. On y attachera donc les embarcations qui le tireront. On en fait le serment : jamais, au grand jamais, les embarcations n'abandonneront le radeau .

5 juillet 1816, 5 heures du matin. Chaumareys donne l'ordre d'évacuer la Méduse. C'est à ce moment que les soldats apprennent qu'ils devront prendre place sur le radeau. Ils sont chargés de paquets, ils ont leurs armes avec eux. On leur ordonne de tout abandonner. Épouvantés, ils considèrent cet amalgame disparate de poutres et de planches que l'on baptise radeau . Il apparaît si lourd qu'alors même que personne n'y a encore pris place, il flotte à peine au ras de l'eau. L'écume le recouvre à chaque instant. Durement, on ordonne aux soldats d'y descendre. Beaucoup refusent. Il faut que le lieutenant d'Anglas les menace de ses pistolets. S'ils ne descendent pas sur le radeau, il tirera ! L'expression de son visage, le ton de sa voix ne laissent pas de doute aux militaires. Alors ils obtempérèrent.

Les voici, ces hommes, à bord du radeau. A cet instant précis, commence l'horreur. On a ménagé, au centre du radeau, une plate-forme légèrement surélevée. Les hommes qui s'y entassent, s'ils se tiennent debout, ont de l'eau jusqu'aux mollets . Mais la plus grande part a pris place sur le pourtour et aux extrémités du radeau. Ceux-là ont de l'eau jusqu'à la ceinture .

Quand nous parlerons du radeau, c'est cette incroyable situation, toujours, que nous devrons garder à l'esprit. Jamais, à aucun instant, les passagers du radeau de la Méduse ne seront entièrement hors de l'eau . A condition qu'ils restent debout, ils auront sans cesse le corps à demi immergé . Et si, recrus de fatigue, ils veulent s'asseoir, ils auront de l'eau jusqu'au cou . S'allonger ? Dormir ? C'est courir aussitôt le risque d'être entièrement recouvert par les vagues. Donc de mourir noyé !

Parmi ceux qui sont sur le radeau, les officiers, seuls, ont gardé leurs armes. Parmi ceux-ci, le chirurgien Savigny et l'architecte Corréard. En vertu du droit du plus fort, ils se sont aussitôt emparés de la plate-forme du centre. Nous discernons ici la première grande injustice de l'histoire du radeau de la Méduse.

Naturellement la plateforme sera, dès le premier moment, l'objet des convoitises de tous les autres. Plusieurs veulent la prendre d'assaut. Les occupants, brandissant leurs armes, repoussent ceux qui veulent les déloger. Si, alors même que le radeau n'a pas encore entrepris sa course, on en est déjà là , que se passera-t-il dans les heures et dans les jours qui vont suivre ? Le lieutenant d'Anglas prend alors conscience des épouvantables menaces qui pèsent sur le radeau et ses occupants. Il saute à l'eau et, à la nage, rejoint la frégate !

|

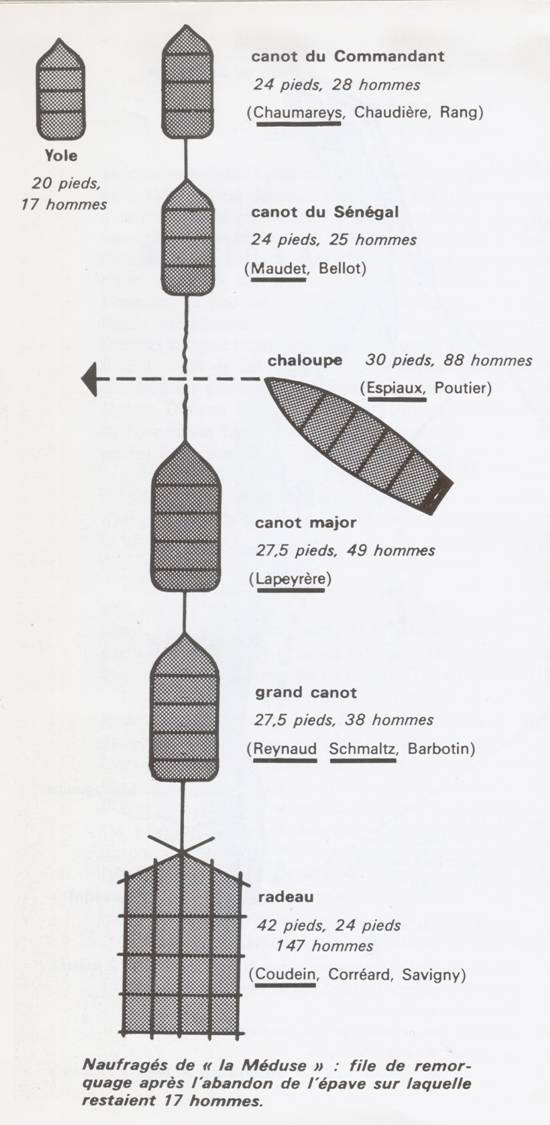

Conformément aux ordres, les embarcations se placent en file, s'amarrent les unes aux autres, afin de tirer le radeau…

En tête, voici le canot du commandant, sous les ordres de l'enseigne Chaudière. Le suivant, c'est le canot du Sénégal, avec l'enseigne Maudet. Aussitôt derrière, le canot-major, avec l'enseigne Lapeyrère. Derrière encore, le grand canot, commandé par Reynaud. C'est sur cette embarcation que Schmaltz a pris place. Le grand canot va s'amarrer solidement au radeau. La chaloupe et la yole manoeuvrent séparément, sans s'attacher à la file. |

Cependant que l'évacuation se poursuit, la mer grossit encore. Les lames battent le pont supérieur de la Méduse. La frégate est complètement inclinée à bâbord. L'eau, après avoir gagné l'entrepont, atteint le faux pont et noie la soute aux poudres.

Il reste soixante-cinq personnes à bord quand Chaumareys, perdant la tête, fait signe à son canot d'approcher. On l'y descend au bout d'un filin. Devant ceux qui n'ont pas été embarqués et qui, stupéfaits, regardent cet étrange spectacle d'un commandant qui fuit son navire, on leur crie que les autres embarcations vont revenir pour les sauver tous. Et il est vrai que l'enseigne Reynaud, s'approchant de la chaloupe, invite le lieutenant de vaisseau Espiaux à aller chercher à bord les passagers qui y demeurent. « Combien de passagers ? » interroge Espiaux. « Une vingtaine » lui répond Reynaud.

Espiaux obtempère, rejoint la Méduse, accoste, monte à bord. Ahuri, il trouve non pas vingt mais plus de soixante personnes . Tout ce monde dans sa chaloupe ? Cette seule idée lui paraît insensée. Pourtant, il fait de son mieux. Tous ceux qui le veulent peuvent descendre dans l'embarcation. Quand Espiaux quitte le bord, le dernier , plus de quarante hommes ont décidé de le suivre. Mais dix-sept ont préféré rester sur la Méduse.

Il est 9 heures du matin. Sur la chaloupe d'Espiaux s'entassent quatre-vingt-dix-huit personnes . Trente de plus qu'elle ne devrait en contenir. Du propre témoignage des survivants, elle est chargée d'une manière « effrayante ». A peine peut-elle manœuvrer. Il faut, il faut absolument, se décharger d'un certain nombre de passagers. Espiaux demande au grand canot de lui prendre quelques hommes. Reynaud refuse. Lapeyrère, du canot-major, également sollicité, profère un refus identique.

Espiaux remonte alors avec sa chaloupe la file du remorquage. En fait, il ne fait que dériver. Il s'aperçoit qu'il va tout droit frapper le canot du Sénégal. Il crie à Maudet de larguer l'amarre qu'il tient. Maudet, sur-le-champ, obtempère. La chaloupe peut ainsi, en continuant de dériver, passer entre le deuxième et le troisième canot.

Instant capital . La ligne des embarcations qui doivent tirer le radeau vient d'être rompue. Logiquement, elle devrait se rétablir aussitôt. Les amarres larguées devraient retrouver leur place. Il n'en est rien.

Dès le début, les marins avaient considéré avec appréhension le radeau. Ils savaient que leurs propres canots, lourdement chargés, seraient difficiles à manœuvrer. Pour avancer, il faudrait faire force de rames. Mais qu'en serait-il, si l'on devait traîner cet incroyable fardeau ? Sûrement, on ramerait sur place !

L'involontaire manœuvre d'Espiaux, qui avait conduit à couper la ligne, on va tout à coup la considérer comme un signe du destin. Le canot du commandant (le premier donc) et le canot du Sénégal (le deuxième…), s'éloignent, abandonnant derrière eux le radeau qui n'est plus attaché qu'au grand canot et au canot-major.

Que se passe-t-il ensuite ?

L'amarre du grand canot casse . C'est au moins ce que les survivants ont affirmé. A-t-elle cassé ou a-t-elle été larguée volontairement ? Il est difficile de se retrouver parmi les témoignages contradictoires. En fait, Reynaud et Schmaltz n'ont pas compris la manœuvre occasionnée par l'intrusion involontaire de la chaloupe. Ils ont cru que le canot du commandant et le canot du Sénégal les abandonnaient. Frappés de terreur, ils se sont vus, seuls, obligés de traîner le radeau. Au même instant, les passagers du radeau, eux-mêmes épouvantés, se sont mis à tirer sur l'amarre pour se rapprocher du grand canot et y monter de force. S'ils y parviennent, c'en est fait du grand canot et du canot-major. Alors, volontairement, sur l'avis de Schmaltz, Reynaud a largué sa propre amarre.

Libéré du radeau, Reynaud manœuvre vers le commandant Chaumareys qui le voit arriver avec surprise :

Chaumareys : - Quelle est votre manœuvre, Reynaud ?

Reynaud : - L'amarre vient de casser.

Chaumareys : - Eh bien, que faisons-nous ?

Reynaud : - Nous les abandonnons !

Cette question : « Eh bien, que faisons-nous ? » définit et résume Chaumareys tout entier. Est-ce au commandant d'une frégate, au chef d'une division, s'adressant à l'un de ses subordonnés, de formuler une telle interrogation ? Chaumareys devait donner l'ordre de reprendre le remorquage. Il se tait. Un ordre bref : les canots prennent de la vitesse.

C'est Espiaux, le commandant de la chaloupe, qui restera le plus longtemps près du radeau. Il faut saluer cet officier, l'une des plus belles figures de cette atroce histoire.

Espiaux croit longtemps que les autres vont revenir. Quand il s'aperçoit qu'il n'en est rien, désespéré, il décide de les suivre.

Nous ne nous attarderons pas aux naufragés des canots qui, presque tous, furent sauvés. Trois jours après avoir quitté la Méduse, le 8 juillet 1816, vers 10 heures du soir, les deux canots de Chaumareys et de Reynaud parviendront à Saint-Louis du Sénégal. Sans trop de mal. On décidera, dès le lendemain, d'envoyer l'Argus à la recherche des naufragés. L'ordre de Schmaltz est formel : il faudra gagner la Méduse, récupérer la cargaison. Et surtout, surtout, trois barils contenant quatre-vingt-dix mille francs. Quand on consulte les ordres et les relations officielles, on s'aperçoit que l'on parle beaucoup moins du radeau de la Méduse que de ces quatre-vingt-dix mille francs !

La chaloupe d'Espiaux a suivi un autre itinéraire. Le 6 juillet, elle a débarqué à terre quarante-cinq passagers et continué avec quarante-trois, pour les déposer un peu plus loin. L'un après l'autre, tous les canots suivront cet exemple. Cent seize personnes vont donc marcher le long de la plage, vers Saint-Louis du Sénégal. Ce seront les naufragés du désert. Rien ne leur sera épargné, ils seront capturés par les Maures, dévalisés - mais malgré tout nourris. Une expédition anglaise, envoyée à leur rencontre, les sauvera enfin.

Et le radeau ?

Cent quarante-sept passagers, cherchant leur équilibre sur la lourde machine - 14 m sur 7,50 m - moins du double de la taille même du tableau de Géricault - qui roule et qui tangue. Cent quarante-sept passagers à demi immergés . Cent quarante-sept passagers qui, après la fuite des canots et de la chaloupe, se voient seuls, abandonnés.

Pour que le radeau s'enfonce le moins possible, on a dû sacrifier les marchandises. On n'a gardé que quelques barils de vin et un sac de biscuits.

Seule la plate-forme du centre continue à offrir un abri tout relatif. Mais elle est si exiguë, cette plate-forme, que quinze hommes ne pourront pas s'y étendre tous.

Au moment de l'abandon, le 5 juillet, à 11 heures, la situation à bord du radeau se présente ainsi : en plus de l'aspirant Coudein, du chirurgien de marine Savigny et de l'architecte-ingénieur Corréard, on dénombre quatre officiers d'infanterie, cent vingt soldats, quinze matelots, quelques passagers. Le radeau s'enfonce au centre de cinquante centimètres . Ailleurs, de soixante à soixante-dix centimètres . Chaque personne ne dispose que de trois quarts de mètre carré . Le radeau de la Méduse ne l'oublions jamais - ce sont cent cinquante bustes d'hommes, sortant de la mer, les têtes au milieu de l'écume .

Quand ces hommes-là ont vu disparaître les canots, ils ont hurlé de désespoir et de fureur. La consternation a suivi. A la colère ont succédé les plaintes et les gémissements. L'aspirant Coudein va tenter, tant bien que mal, de rétablir un moral profondément et justement atteint : il crie que les canots vont débarquer à la côte leur cargaison humaine et revenir. C'est l'évidence même. Nul n'a le droit de croire le contraire. Il faut donc que les passagers du radeau s'aident eux-mêmes, mâtent le radeau, disposent une voile qui permettra de pousser la machine vers la terre.

Pour que Coudein puisse mieux commander la manœuvre, on le hisse sur un tonneau [7]. Il fait chercher des cartes, des compas, un sextant. Si l'on veut naviguer, ce matériel est indispensable. On ne trouve rien. Les instruments ont été oubliés ou jetés à la mer, nul ne le sait.

Un cri de joie : un ouvrier vient de découvrir une boussole dans sa poche. Pour que Coudein puisse en disposer, elle passe de main en main. Un maladroit la lâche. Elle tombe sur le radeau, disparaît à travers les planches... Rien n'aura donc été épargné aux passagers du radeau de la Méduse !

La blessure de Coudein s'est ouverte : une profonde entaille à une jambe. Il souffre atrocement. Le chirurgien Savigny, pris de pitié, s'offre à prendre le commandement. Coudein, parvenu à l'extrême limite de ses forces, s'incline. Savigny fait procéder à une première distribution de biscuits. Quand elle s'achève, on s'avise qu'il n'y a plus d'autre denrée solide à bord du radeau. Les cent quarante-sept passagers viennent de manger pour la première et la dernière fois . Il ne reste qu'un peu de vin.

Le mât est en place. La voile se gonfle. On s'aperçoit vite que le vent ne peut avoir aucun effet sur la marche. Seul, le courant fera dériver le radeau.

La nuit est tombée. Celle du 5 au 6 juillet. Le vent souffle, la mer est grosse, toujours. A chaque instant, le radeau est balayé par les lames. Pour ne pas être emportés, les hommes se pressent les uns contre les autres. Ce qui ne les empêche pas d'être roulés par les flots de part et d'autre du radeau, et parfois précipités à la mer. Sur tout le radeau, on n'entend que cris et lamentations. D'autres prient à haute voix.

Tant bien que mal, on parvient à tendre des filières [8]. Les hommes s'y accrochent comme ils peuvent.

A l'aube, on dénombre déjà vingt morts . Douze, glissant entre les planches, ont eu les jambes broyées. Huit ont été emportés par la mer.

Le 6 juillet va être marqué d'abord par le suicide du boulanger et de deux mousses. A bout de résistance nerveuse, ils disent adieu à leurs camarades et se jettent dans les flots. Au cours de la journée, la raison d'un grand nombre s'altère. Certains sont victimes de mirages, ils crient qu'ils voient la terre, qu'ils aperçoivent des navires. Les moins atteints espèrent encore : ils attendent les canots. Ils se raccrochent à ce que leur a promis l'aspirant Coudein. Ils vont revenir, ces canots !

On distribue du vin. Rien d'autre. La chaleur est accablante…

Le soir, s'élèvent quelques cris séditieux. Seulement des cris. Et puis, de nouveau, c'est la nuit, avec l'obscurité et les requins qu'on ne voit pas... La mer a encore grossi. Sous les lames qui déferlent, parfois le radeau se soulève presque perpendiculairement . Les hommes se précipitent de l'autre côté, tentent de faire contrepoids. Pas question de dormir un instant, ni même de somnoler. C'est la vie de chacun qui en dépend.

Vers la fin de la nuit, le vent s'apaise. Ici, il faut serrer les textes de très près. Nous possédons le récit de Corréard et de Savigny, le rapport de Coudein - le plus sobre, le plus émouvant - celui d'un pilotin nommé Thomas, celui enfin du maître charpentier Lavilette.

Les récits de Corréard-Savigny et de Coudein se recoupent. Pour ainsi dire, ils constituent la version officielle du drame. Celui-ci peut se reconstituer de la sorte :

1) des mutins s'emparent d'une barrique de vin ;

2) ils s'enivrent ;

3) ils veulent démanteler le radeau pour périr ensemble et assassiner les officiers qui les en empêcheraient.

Une mêlée générale s'ensuit. Contre les mutins, les notables font bloc. De part et d'autre on tue toute la nuit .

Curieusement, les récits de Thomas et de Lavilette apportent un tout autre son de cloche. Pour Thomas, l'affaire est le résultat, de la part des officiers, d'une provocation délibérée. Écoutons-le : « A l'entrée de la nuit, les officiers se rassemblèrent à part et parurent tenir conseil. Quand ils eurent fini, quelques hommes, qui leur étaient affidés, placèrent au milieu du radeau une barrique de vin, puis, après l'avoir fait tomber, la livrèrent au pillage. Tous les militaires se précipitèrent dessus, et la plus grande partie burent du vin jusqu'à ce qu'ils eussent perdu la raison. Dès cet instant, le plus grand désordre régna sur le radeau. Les soldats ivres se répandirent de tous côtés, les uns demandaient à grands cris leur hamac et le chemin de l'entrepont ou de la batterie. D'autres criaient qu'ils étaient perdus et se précipitaient dans les flots. Enfin, quelques-uns s'armèrent de haches et de couteaux et voulaient, en coupant les amarres, faire périr tout le monde. Les officiers, craignant qu'ils ne missent à exécution ce projet, se précipitèrent sur eux, le sabre à la main et en firent un cruel massacre... Ils furent sourds aux plaintes et aux cris des malheureux, dont une quarantaine furent impitoyablement massacrés. »

Elle nous apparaît très grave, cette accusation... D'autant plus qu'elle est corroborée par le témoignage du maître charpentier Lavilette. Celui-ci est plus précis encore. Soigné à l'hôpital de Saint-Louis, Lavilette fut visité par Brédif qui nota les confidences reçues du charpentier : « Il paraît que le docteur Savigny et deux ou trois lieutenants se sont conduits comme de vrais brigands et se sont portés à l'assassinat lorsque la nécessité absolue ne les y obligeait pas encore. Ils ont organisé un système atroce de destruction, de telle manière que ces malheureux forcenés se détruisirent les uns les autres. »

Quand on lit attentivement le récit de Corréard et de Savigny, on n'éprouve plus de doute : ces derniers mentent . Conscients que, si le radeau restait ainsi surchargé, tous périraient jusqu'au dernier, ils ont voulu « faire de la place ». D'où le massacre voulu et exécuté, sinon de sang-froid, du moins avec lucidité.

Après coup, revenus à une vie normale, comment pourraient-ils avouer un tel comportement qui, d'abord à eux-mêmes, devait paraître indéfendable ? D'où l'affirmation qu'une partie des passagers se sont mutinés et que, simplement, les officiers ont dû se défendre.

Ce qui demeure, c'est qu'au matin du troisième jour, soixante-cinq hommes sont manquants. Une lourde apathie a succédé à la fureur de la nuit. La faim exerce ses ravages. On tente de pêcher. On ne prend rien. Certains tombent en délire et se jettent à l'eau. D'autres jurent qu'ils sont encore à bord de la Méduse. Corréard lui-même se croit… en Italie ! Un autre qui ne dispose naturellement ni de papier, ni d'encre, ni de plume, « écrit » au gouverneur.

Lorsque se lève l'aube du quatrième jour , les tortures de la faim sont à leur comble. Au cours de la nuit, plusieurs passagers du radeau sont morts. On ne les a pas encore jetés à la mer. Les survivants les regardent. Leurs yeux luisent de convoitise. Un premier se décide, découpe une portion de chair et se met à la dévorer. D'autres ne tardent pas à l'imiter. Le chirurgien Savigny intervient : il serait mieux de faire sécher certaines portions des cadavres. Elles deviendraient ainsi plus comestibles.

Certains, pourtant, se refusent à ce retour à l'animalité. Ils cherchent à passer leur faim, tant bien que mal, en dévorant le cuir des baudriers [9] et celui des chapeaux. On en voit même qui mangent du linge.

Les naufragés se surveillaient sans cesse afin que personne ne vienne voler les meilleurs morceaux des corps dépecés, cuisses et entrecôtes. Dans leurs gobelets de ferblanc, ils firent refroidir leur urine avant de la boire. Deux volontaires furent préposés à la garde des gobelets vers lesquels les mourants trouvaient encore la force de se traîner. Les rescapés déclarèrent plus tard que certaines urines étaient plus agréables à boire que d'autres, surtout celle d'un quartier-maître qui mourut trop vite.

Ils finirent par inciser la chair des nouveaux morts pour se fortifier avec le sérum de leur sang qu'ils aspiraient à même la plaie. Dans des crises de folie, ils déchirèrent leurs vêtements et, victimes d'hallucinations, ils se représentaient leurs intestins en train de pourrir dans leurs ventres. Ils s'étaient tassés, pêle-mêle, recroquevillés, autour du mât et n'échangeaient que des grognements, torturés par la réverbération du soleil. Ils voulurent contraindre le plus malade d'entre eux, qui allait tous les infecter, à se suicider par noyade. Il résista et, n'ayant pas assez de force pour le pousser dans l'eau, ils le gardèrent avec eux.

Au cours de la nuit du 8 au 9 juillet, soit cinq jours depuis l'embarquement, on dénombre encore dix à douze morts . Selon Corréard et Savigny, ceux-là ont succombé à la faiblesse consécutive au manque de nourriture. Mais si l'on se reporte aux confidences de Lavilette, il n'est pas exclu que l'on ait encore « aidé » ceux-ci à mourir. Sur ces douze, on ne conservera qu'un seul cadavre, « destiné à nourrir ceux qui, la veille, écrit Lavilette, avaient serré ses mains tremblantes en lui jurant une amitié éternelle ».

Le 9, c'est le miracle : un banc de poissons volants s'abat sur le radeau. On peut en capturer deux cents. On en remplit un tonneau. De quoi apaiser la faim de tous pendant de longues heures.

Au cours de la nuit du 9 au 10 juillet, une seconde révolte éclate. Le but des mutins : s'emparer de l'or et des bijoux conservés dans un sac. L'Afrique est proche. Il y a des Noirs parmi les survivants. Ils affirment aux autres qu'ils pourront leur faire traverser l'Afrique. Il suffit de supprimer les officiers considérés comme des gêneurs. C'est ainsi que, dans l'obscurité, se livre une nouvelle bataille rangée. Au matin, il ne reste sur le radeau que trente passagers sur les 147 du départ ! Tous des notables ! Et l'on en revient aux soupçons exprimés plus haut. S'agit-il d'une révolte ? Ou plutôt, les notables - seuls armés - n'ont-ils pas décidément fait place nette ?

Ils sont bien mal en point, ces survivants. N'oublions pas qu'ils stagnent, depuis le début, dans l'eau de mer. Le sel a corrodé leurs jambes. D'autre part, la provision de poissons s'épuise. On ne dispose plus de vin que pour quatre jours. Il faut réduire les rations au strict nécessaire. Dans la journée, deux militaires, surpris à voler du vin, sont jetés à la mer. Un peu plus tard, Léon, un jeune mousse de douze ans que Coudein avait gardé dans ses bras jusqu'à son dernier souffle, expire.

Le radeau ne compte plus que vingt-sept passagers. Parmi ceux-ci onze malades. Une question : faut-il garder ces grands malades qui, logiquement, iront en s'affaiblissant ? Dans le climat que nous connaissons, la réponse est évidente. Sans pitié pour leurs cris de désespoir, leurs appels au secours, on va donc jeter onze malades à la mer. Sur le radeau, il ne reste plus que seize survivants , dont une femme, la cantinière . Or on a jeté à l'eau son mari. Comme il ne faut jamais séparer ce que Dieu a uni, on l'oblige à sauter à la mer pour rejoindre son époux !

Après quoi, pour éviter tout nouveau massacre, on jette les armes à la mer. On ne conserve qu'un sabre, destiné à couper éventuellement les bois et les cordages.

A cet instant seulement, il semble que ces hommes aient connu le remords. Une évidence s'impose à eux : ils vont mourir, eux aussi. Pourquoi avoir tant tué ? Alors, l'un des hommes, accablé, à demi somnolent, porte son regard sur une tache blanche, au-dessus de lui, qui vole. L'homme se frotte les yeux. Bien sûr, il rêve. Mais l'image se précise. C'est un papillon. Un papillon blanc ! Et voici un goéland. C'est donc que la terre est proche. L'espoir renaît. Les hommes épuisés travaillent à surélever la plate-forme centrale. Ils l'entourent de parapets. Au moins, là, ils seront au sec. Pour se protéger du soleil implacable, ils installent une voile en guise de toit. Mais pourquoi, à l'aide du bois surabondant, ne pas fabriquer un autre radeau, plus petit, que l'on pourrait guider à l'aide d'avirons ? Le 16 juillet, ce radeau est prêt. A peine mis à l'eau, il chavire ! Décidément, plus rien à espérer... Plus rien ? Si.

|

Le 17, un officier aperçoit un navire à l'horizon. D'un seul élan, voilà tous les hommes debout. Ils hurlent de toutes leurs dernières forces. Le navire les a-t-il aperçus ? Non. Il continue sa route. Un matelot grimpe au haut du mât, agite des linges de couleur. En vain. Bientôt, le brick aura disparu. |

C'est fini. Les survivants ne peuvent plus rien avaler, même « les viandes sacrilèges ». En tout et pour tout, on ne dispose plus que de quelques gouttes de vin. Il ne reste plus qu'à mourir. La plupart s'étendent pour attendre cette mort qui signifiera la délivrance.

Deux heures passent. Un cri, de nouveau :

- Sauvés ! Le brick sur nous !

C'est le maître-canonnier Courtade qui a crié cela. Les quinze rescapés se dressent, courent à l'avant. Les plus faibles doivent se traîner à genoux. On reconnaît l'Argus, à deux portées de fusil.

C'est cet instant qu'a choisi d'immortaliser Géricault…

Deux semaines donc après le naufrage, l'équipage du brick L'Argus retrouva, sur le radeau à la dérive, quinze moribonds au cerveau détraqué, dont les globes oculaires saillaient hors des orbites. Il y eut encore plusieurs morts dans les jours qui suivirent. Les autres furent soignés tant bien que mal à l'hôpital anglais de Saint-Louis puis à Gorée.

L'affaire fut rapidement connue à Paris et elle fit scandale. En septembre, deux mois après le naufrage, Le journal des Débats publia sans autorisation un rapport confidentiel du jeune chirurgien dont on compara la conduite sur le radeau à celle d'un boucher. Le ministre de la Marine et des Colonies écrivit une lettre au roi à propos de ces événements « dont le tableau ne devrait jamais être mis sous les yeux des hommes ». L'opposition libérale accusa le gouvernement. L'expédition du Sénégal avait été un échec. Les Anglais n'avaient pas quitté Saint-Louis et des dizaines d'hommes étaient morts pour rien.

Un jeune peintre intéressé par ces rumeurs partait à ce moment-là pour l'Italie où il espérait oublier une femme mariée en dessinant à Florence les tombeaux des Médicis. Il n'oublia rien et fit beaucoup de dessins érotiques. Rentré à Paris, il décida de prendre le naufrage de La Méduse comme source d'inspiration. Il s'appelait Théodore Géricault.

Début 1818, Théodore Géricault a 27 ans. Il possède un atelier à Paris, rue des Martyrs, non loin de celui d'Horace Vernet [10] que fréquentent nombre d'artistes libéraux de l'époque. |

|

Formé dans l'atelier de Guérin [11], Géricault s'est fait remarquer par son Officier de chasseur à cheval ; puis par son Cuirassier blessé quittant le feu .

Officier de chasseur à cheval |

Cuirassier blessé quittant le feu |

Il est passionné par les chevaux. L'année précédente, il a effectué un séjour à Rome où la course des chevaux libres lui a inspiré plusieurs études à l'huile ; mais il n'en tire pas de grandes compositions.

Autre sujet de fascination : les faits divers brutaux comme l' Affaire Fualdes , le meurtre crapuleux d'un notable à Rodez. Il y consacre plusieurs dessins, mais encore une fois sans aboutir à une toile.

Il s'attache alors à cet autre fait divers qui déchaîne les passions politiques : le naufrage de la frégate La Méduse . Le peintre en a connaissance par les images populaires et surtout par le livre de Jean-Baptiste Henri Savigny et d'Alexandre Corréard.

Il parvint à faire la connaissance de deux des survivants, le charpentier qui avait dirigé la construction du radeau et l'auteur du récit publié par Le journal des Débats, et le chirurgien de troisième classe Jean-Baptiste Savigny. Il se fit raconter à plusieurs reprises tout le drame et commanda au charpentier un modèle réduit du radeau sur lequel il disposa des personnages en cire.

Géricault a enfin trouvé le sujet idéal pour un grand tableau moderne. Il restitue l'histoire du radeau en une quarantaine de dessins. Il y a d'abord dès la deuxième nuit, la révolte : 65 hommes sont tués ; certains deviennent fous. Cadavres, fous et blessés sont jetés à la mer. Géricault tente de raconter tout en une seule scène. |

|

|

Puis dès le quatrième jour, on commence à découper des lambeaux de chair sur les cadavres et on les dévore. Révoltes, crises de démence, liquidations sommaires, nous l'avons vu, vont se succéder ainsi pendant plusieurs jours. |

Enfin, c'est le sauvetage. Le 17 juillet, après treize jours de lente dérive, l'un des autres navires de l'escadre, le brick Argus , reparti à la recherche des naufragés, vient les sauver. Mais dans cet épisode, tout est déjà joué et le peintre préfère se concentrer sur l'instant précédent : celui où les naufragés découvrent le brick à l'horizon. |

|

Brève crise d'exaltation certes, mais suivie d'un grand désespoir puisque, nous le savons, ils pensent qu'on ne les a pas aperçus. Le thème de l'homme agitant des chiffons apparaît. Apparaît aussi l'homme tenant dans ses bras un jeune homme mort : on les appellera plus tard : le père et le fils .

|

|

D'autres dessins inversent le sens du radeau et celui du vent.

Une esquisse à l'huile précise la scène : groupe du père et du fils, cadavre à plat ventre, hommes aux chiffons.

Nouvelle étape : l'un des tonneaux devient le piédestal d'un homme qui, soutenu par un autre se dresse au-dessus du groupe. Plusieurs dessins développent ce thème.

Enfin, le peintre exécute une seconde esquisse à l'huile qu'il n'achève pas car il semble avoir trouvé l'organisation de sa future toile.

En juin 1818 Géricault loue un atelier beaucoup plus grand, faubourg du Roule (aujourd'hui rue du Faubourg Saint-Honoré). Il y transporte une toile géante : 22 pieds sur 15 = 7,16 m sur 4, 91m. A partir de l'automne, il ne sort plus de l'atelier ; une seule obsession : le Radeau ! L'accouchement durera… neuf mois !

Le peintre fait poser les acteurs du drame comme Corréard devenu son ami.

Un autre ami, Théodore Lebrun pose pour le visage du père auquel un modèle d'atelier prêtera son corps.

Le tout jeune Eugène Delacroix est le personnage mort, à plat ventre juste à côté.

Un modèle noir bien connu, Joseph, pose pour les trois noirs du tableau. De plusieurs de ces personnages, Géricault peint aussi des portraits grandeur nature. |

|

En même temps, il se livre à une série d'études très particulières : elles vont nourrir légendes et rumeurs sur ses goûts macabres. Désireux d'analyser les tonalités de la chair morte, Géricault empreinte des fragments de cadavres à l'Hôpital Beaujon tout proche : bras, jambes, têtes.

|

|

Les visiteurs de l'atelier se plaignent de l'horrible puanteur. Ces toiles autonomes font l'admiration de Delacroix qui déclare : « La peinture n'a pas toujours besoin d'un sujet. »

Expressions, positions, ombrages, sont étudiés à l'aide d'une nouvelle série d'une soixantaine de dessins. L'homme qui cherche à se relever, l'homme assis la tête entre les mains, l'homme à genoux.

Géricault reporte ses dessins sur sa grande toile : sur le fond clair la composition prend peu à peu l'aspect d'un grand groupe d'anatomies flottant dans l'espace.

Il reste à composer le paysage marin. Un séjour au Havre permet au peintre de saisir les nuances du ciel et de la mer au soleil levant.

Depuis le XVIIe siècle le naufrage est un grand thème de la peinture de marine : éléments déchaînés, monde à l'envers, approche de la mort, horreur des derniers instants… La confiance dans la technique, la maîtrise de l'homme moderne sur la nature sont mises en échec. Le naufrage est une sorte de vanité à grande échelle. On peut y voir une répétition du déluge, de la fin du monde, du Jugement dernier…

Géricault se souvient de la tonalité noire du Déluge de Nicolas Poussin, des violents contrepoints [12] du Déluge de Girodet-Trioson [13] et de la chute désordonnée et désespérée des corps du Jugement dernier de Michel-Ange. Les sculptures de Michel-Ange (les Esclaves en particulier) l'ont aussi sans doute inspiré.

Nicolas Poussin, Déluge |

Michel-Ange, Jugement Dernier |

Mais ces réminiscences artistiques n'auraient-elles pas transformé le projet original ? Les naufragés, nous le savons, étaient squelettiques, hirsutes, en haillons ; la peau de leurs membres, brûlée par le soleil et rongée par l'eau de mer, était à vif, rouge sang, purulente… Et autour de ces écorchés vifs, pendaient, accrochés aux étais, des lambeaux de chair humaines qui séchaient. Image que l'époque n'aurait sans doute pas supporté.

Et pourtant ne subsisterait-il pas dans la toile quelques indices de cette horreur ? Le cadavre de gauche, dont seul le thorax émerge des planches du radeau, semble tronçonné. Des débris rougeâtres sont présents, ici ou là, mais ce sont peut-être des restes de tuniques militaires. Et des traces de sang se voient sur le pansement de l'homme âgé et sur sa blessure.

|

|

Et puis des épisodes violents des jours précédents sont suggérés par quelques accessoires : la hache abandonnée après la fin des combats ; les tonneaux de vin sans doute responsables des crises de folie ; enfin la croix de la légion d'honneur pendue au col du vétéran prouve que l'histoire n'est pas intemporelle, que ces personnages sont bien des Français.

Le drame est comme rappelé par les nombreuses lignes heurtées qui quadrillent toute la composition : lignes figurées, réseaux entrecroisés de planches, d'espars [14], de vergues [15]. Une poutre au sol, entre la jambe et le bras de deux cadavres, vient briser en biais ces rythmes. Obliques du mât, des haubans [16] et de la vergue, courbe des tonneaux, grand drapé de la tente, courbe de la voile qui s'oppose sur la gauche à la découpe déchiquetée et menaçante de la vague. D'autres lignes sont plutôt suggérées : le sens du vent qui gonfle la voile vers la gauche ; la grande vague qui déferle en sens inverse ; celle de la pyramide humaine avec son axe ascendant de gauche à droite.

|

|

Et Géricault, le pinceau à la main, reste surtout dessinateur : le modelé [17] - par exemple celui de la jambe gauche du fils mort sur la gauche - se fait à l'aide de hachures.

La toile ne manque pas de portraits vigoureux, mais comme plusieurs personnages tournent le dos aux spectateurs, c'est aux mains que le peintre transfère toute l'expressivité.

Petite anecdote au passage : Géricault détestait dessiner les pieds ; il a donc usé d'un stratagème : la plupart pendent dans l'eau et ceux qui sont visibles sur le radeau portent des chaussettes !

Tableau géant imaginé et peint pour le musée, le Radeau de la Méduse , s'il vaut une médaille à son auteur au Salon de 1819, n'est pas acheté par l'Etat. A l'invitation d'un entrepreneur de spectacles, le Radeau est montré à l' Egyptian Hall de Londres où il attire des foules considérables. Le tableau sera acquis par le Musée du Louvre en 1824, au lendemain de la mort du peintre.

Des naufrages terribles, il y en avait des dizaines chaque année sur les mers du globe ; aucun n'a laissé un tel sillage de traces écrites. Premier récit de Savigny qui va déclencher de grands remous politiques ; interrogatoires des marins ; minutes du conseil de guerre ; rôle d'équipage [18] de La Méduse , tombeau de papier des disparus ; livres enfin… Savigny et Corréard ont été horrifiés d'avoir été abandonnés par des officiers de marine. Leur livre est donc d'abord un acte de vengeance. Et si le récit à une telle véhémence, c'est sans doute qu'il se nourrit de la secrète culpabilité de ces héros ambigus.

Géricault sait bien, et il le montre dans ses dessins, que les survivants sont ceux qui étaient armés et qui ont décidé sans pitié de la mort des mutins ou du cruel achèvement des blessés.

|

L'horreur des supplices hante le peintre. En Angleterre, Géricault sera témoin d'une exécution publique et traduira en quelques traits de crayon la monstruosité placide du gibet et de ses exécuteurs. |

L'histoire du Radeau condense ainsi plusieurs thèmes tragiques : fausses illusions d'une expédition coloniale : alors que l'esclavage vient d'être aboli, certains au Sénégal continuent de pratiquer le commerce des esclaves. Le thème reviendra plus tard chez Géricault qui aura le projet d'une grande toile sur la traite des noirs. |

|

|

Remarquons d'ailleurs que c'est un homme noir que le peintre a choisit pour brandir le chiffon rouge, geste qui va sauver les survivants du radeau ; par ce geste donc, il réaffirme ici aussi ses convictions libérales. |

Lâcheté meurtrière de la hiérarchie militaire qui abandonne les hommes de moindre importance à un destin funeste ; mutinerie, carnage, sélection des plus faibles, folie…

La folie fascinera Géricault qui fera, peu après le Radeau , d'étonnants portraits de monomanes [19].

|

|

Bestialité : certains survivants se battent à mort pour quelques bribes de nourriture. Cannibalisme enfin, comme ultime symbole de la sortie hors de l'humain.

La mer très agitée va achever le radeau (à gauche)… mais miracle ! elle semble s'ouvrir (à droite), se faire plus calme et même horizontale dans une percée où, justement, se profile l' Argus . |

|

|

A cette trouée d'espérance, un seul est vraiment indifférent : l'homme âgé. Il tourne le dos à l'émotion des autres. Il est plongé dans une méditation au-delà de tout espoir. Il emprunte la position accablée de la Mélancolie de Dürer [20].Il retient, mais pour peu de temps encore, le corps mort d'un tout jeune homme, formant ainsi une sorte de transposition moderne du groupe antique fameux de la Loggia dei Lanzi de Florence montrant Ajax [21] soutenant le cadavre de Patrocle [22]. Père et fils ou bien plus simplement figure de l'injustice de la mort qui frappe sans distinction de génération. Cette scène ne correspond à aucun épisode réel du naufrage… sauf peut-être celle du petit mousse Léon… |

Dans le radeau pas de femme. La seule présente à bord, une cantinière, nous l'avons vu, une fois son mari disparu, avait été jetée à l'eau comme bouche inutile.

Géricault, dépassant sa minutieuse enquête documentaire montre une assemblée d'hommes musclés aux membres entremêlés. Et la forte tonalité érotique de cette pyramide de gymnastes enlacés n'a pas manqué de susciter l'ironie des commentateurs.

Au premier plan d'ailleurs, le sexe est présent ; mais il est mort (à gauche) ou voilé (à droite), comme pour dire que l'énigme n'est peut-être pas vraiment dans l'objet lui-même. Dans ses dessins inspirés de l'Antique, le peintre montrait des scènes de rapts, de séductions, d'étreintes amoureuses : chaque fois, la guerre et l'amour se mêlaient. |

|

|

Torsions et distorsions traduisaient la confusion et le combat furieux des sexes, fruit de la lecture des mythes anciens. D'ailleurs Géricault a pu être stimulé par le nom même de Méduse , une des trois gorgones à la tête entourée de serpents et dont le regard était pétrifiant. |

Le radeau lui aussi est une sorte de monstre mythologique : les naufragés l'avaient surnommé la machine ; ses poutres mal assemblées, roulaient, s'enfonçaient sous l'eau, s'écartaient, cassaient les jambes, écrasaient les corps, les rejetaient aux requins… Machine infernale, broyeuse, castratrice, dévoreuse d'hommes… invention diabolique qui annonce la machine à décerveler dans l'Ubu-roi d'Alfred Jarry ou la machine infernale [23] de la Colonie pénitentiaire de Kafka.

Et le tableau est à son tour une grande machine qui recycle des mythes, des souffrances, des révoltes. Elle vient déranger par sa taille et sa place l'ordre classique du musée, elle force le visiteur à s'arrêter, à réfléchir, à tenter de comprendre l'histoire cachée…

Ce pur fantasme que Géricault a mis en scène n'en finit pas de susciter des lectures : la fascination du peintre pour la mort ; ses relations incestueuses avec sa jeune tante [24] ; sa paternité cachée [25] ; sa fin tragique et comme désirée [26]…

Tout a été invoqué pour donner un sens à ce tableau… Mais l'idée la plus simple reste sans doute la plus vraie : à partir d'une histoire terrible, somme de toutes les transgressions possibles, le peintre a tenté d'édifier au sein du musée moderne un monument d'excès, comme l'avaient fait au cœur de l'Eglise des peintres comme Caravage ou Michel-Ange…

Le tableau fut envoyé au Salon de 1819. L'administration refusa d'imprimer dans le catalogue le titre indiqué par Géricault : Le Naufrage de la Méduse, et le remplaça d'autorité par Scène de naufrage afin d'effacer le nom d'un échec cuisant. Comme l'écrit Georges Bordenove [27], Géricault « ...avait étalé la honte de la Marine française sur trente mètres carrés ». Un collaborateur du Drapeau blanc, gazette royaliste, accusa Géricault de calomnier ainsi le ministère de la Marine. Les libéraux le félicitèrent de son pinceau « vraiment patriotique ». Le directeur des musées royaux fit acheter l'œuvre controversée : on la décloua de son châssis et la toile roulée fut mise dans un grenier du Louvre. Géricault l'apprit et exigea, n'ayant pas encore été payé, qu'on lui rende son tableau. L'administration accepta volontiers de se défaire de cette œuvre encombrante, ce qui n'empêcha pas les Beaux-Arts de passer une commande officielle à l'auteur du Naufrage. On lui demanda un portrait de la Sainte Vierge, lequel irait décorer le réfectoire des dames du Sacré-Cœur de Nantes.

Géricault se vexa et, après avoir confié ce travail à Delacroix, il songea à abandonner la peinture, annonçant qu'il partirait pour l'Orient à la recherche d'autres émotions. Il changea d'avis et alla mettre sur pied à Londres une exposition à entrée payante du Naufrage de la Méduse, dont le succès lui permit d'assurer sa subsistance en Angleterre pendant plusieurs mois. La toile fut ensuite montrée à Dublin. Géricault assista au derby d'Epsom et à des pendaisons. Il avait vingt-neuf ans.

Il mourut cinq ans plus tard, après avoir peint, à la demande du médecin-chef de la Salpêtrière, dix études de fous, d'après nature. On écrivit qu'il était mort trop tôt : une grande carrière l'attendait.

Il avait mal soigné un abcès à la jambe consécutif à une chute de cheval et il souffrait d'une lésion de la moelle épinière. A l'ami qui avait empêché la réussite d'une de ses tentatives de suicide, il avait dit : « Tu me rends un bien mauvais service. »

Après la mort de Géricault, son meilleur ami, Dedreux-Dorcy, acheta la toile pour donner au directeur des BeauxArts, le comte de Forbin, le temps de réunir les fonds nécessaires à son acquisition. Il la lui revendit l'année suivante pour six mille cinq francs, le prix qu'elle lui avait coûté. A propos du chef-d'œuvre qui entrait au Louvre, Forbin écrit : « Aucun peintre sans exception depuis Michel-Ange n'a été appelé à sentir et à rendre le genre terrible d'une manière si puissante. »

Mais reprenons le fil de notre naufrage…

C'est le 19 juillet 1816 que l'Argus parviendra à Saint-Louis. Sur les quinze survivants du radeau, cinq vont mourir dans les jours qui suivront.

Et les hommes qui avaient préféré rester sur l'épave ? On semble à Saint-Louis ne s'en être souvenu que bien tard. Ce n'est que le 26 juillet que Reynaud, à bord d'une goélette du commerce, part pour explorer l'épave. Il n'y parvient que le 26 août , cinquante-deux jours après l'abandon . Il n'y trouvera que trois malheureux. Trois sur les dix-sept restés volontairement.

Que s'était-il passé ? Désespérant de voir arriver les sauveteurs attendus, un certain nombre de passagers avaient construit un adeau. On l'avait mis à la mer et douze hommes y étaient descendus. Presque aussitôt, le radeau avait chaviré, les douze s'étaient noyés. Un peu plus tard, un autre survivant était tombé à la mer, un autre encore était mort. Voilà pourquoi il n'y avait plus que trois hommes à bord de la Méduse. Les trois que découvrira Reynaud.

La mission de Reynaud comporte une clause essentielle : il lui faut retrouver et rapporter le baril contenant quatre-vingt-dix mille francs en or. Malgré tous ses efforts, il ne parvient pas à mettre la main sur ce trésor, coincé dans un endroit inaccessible de l'épave.

Chaumareys sera jugé, dégradé, radié de la Légion d'honneur et de l'ordre de Saint-Louis, condamné à trois ans de prison. Incarcéré en 1817, le commandant de la Méduse ne sera libéré qu'en 1820.

Il se retirera dans son château de Lachenaud, près de Bellac, dans la Haute-Vienne. Très vite, il va s'apercevoir - à ses dépens - qu'il a acquis la plus triste des célébrités. Chacun, dans la région, connaît son histoire. On sait que, par son incompétence, la Méduse s'est échouée. On sait qu'il a déserté son navire. On sait qu'il n'a pris aucune mesure pour sauver les malheureux entassés sur le radeau. Désormais, chaque fois qu'il sortira de son château, qu'il osera paraître dans le village, il sera accablé d'injures. Les enfants lui jetteront des pierres. Il deviendra captif de lui-même. Jamais plus il ne sortira de sa demeure. Le 23 novembre 1841, après plus de 20 années de réclusion à domicile, il mourra à l'âge de soixante-dix-huit ans. Plus tard, sa dépouille sera transférée du cimetière à la fosse commune.

Mais en vérité , le procès de la Méduse, ce n'est pas un magistrat qui l'a instruit, ce n'est pas un tribunal qui l'a jugé. Le réquisitoire, c'est le pinceau de Théodore Géricault qui l'a écrit.

Ainsi, par le génie de cet immense peintre, le procès de tant d'innocentes victimes se plaide, et se plaide à nouveau, chaque jour, devant les visiteurs du Louvre, pour les siècles des siècles ! Ou plutôt tant que le tableau survivra car rongé, gangrené par le bitume dont la toile avait été enduite, le célèbre tableau est en train de se détruire comme se sont détruits tant de naufragés du radeau…

____________

[1] Au cours de cette bataille, survenue en juillet 1795, Hoche, à la tête des armées républicaines, repoussa une tentative de débarquement des royalistes émigrés dirigés par Charles Virot de Sombreuil, Hervilly et Joseph de Puisaye, soutenus par la flotte anglaise. A l'issue de la bataille, plus de sept cents émigrés furent faits prisonniers, puis fusillés.

[2] Michel Bourdet-Pléville : le Drame de la « Méduse » (1951).

[3] Banc D'arguin : situé de part et d'autre du 20ème parallèle, longe le littoral mauritanien sur plus de 180 km et couvre une superficie de 12 000 km2 composée à parts presque égales de zones maritimes et terrestres. Cet écosystème côtier exceptionnel est baigné par des remontées d'eaux profondes, froides et riches en éléments nutritifs. C'est dans le but de protéger ce milieu unique et la biodiversité qu'il abrite que le Gouvernement mauritanien a créé, en 1976, le Parc National du Banc d'Arguin, reconnu, en 1982, comme Zone humide d'importance internationale (Convention de Ramsar) et déclaré, en 1989, site du patrimoine mondial dans le cadre du Programme l'Homme et la Biosphère de l'UNESCO.

[4] Brasse française , unité de mesure de cinq pieds ( 0,324 m ) (soit environ 1,62 m) utilisée pour indiquer la profondeur de l'eau.

[5] Brasse française , unité de mesure de cinq pieds ( 0,324 m ) (soit environ 1,62 m) utilisée pour indiquer la profondeur de l'eau.

[6] Perroquet : Voile haute, carrée, s'établissant au-dessus des huniers.

[7] Mme Pierre Coville, du Havre, descendante « en ligne directe, et par les hommes, de l'aspirant Coudein », confirme la réalité de la blessure de son ancêtre, « une profonde entaille à une jambe ». Elle ajoute : « Coudein essayait de soutenir le moral par des paroles apaisantes ou d'espoir. Il fut le seul à les prodiguer, et quand il voyait que c'était en vain, il aidait ceux que la mort frappait. Exemple : ce jeune mousse de douze ans qu'il prit dans ses bras et qu'il garda jusqu'à son dernier souffle... Dans les situations dramatiques, ce ne sont pas ceux qui font le plus de bruit qui en imposent, mais ceux qui font preuve de charme, de sang-froid et de grandeur d'âme. Mon grand-père était de ceux-là... Parfaitement rétabli de sa blessure, il poursuivit une belle carrière d'officier, sillonnant toutes les mers, et prit sa retraite comme major général du port de Rochefort. » (Lettre du 8 mars 1974.) Mme veuve Paul Destre, de Brétigny-sur-Orge, une autre descendante de l'un des survivants : le commis de marine Griffon du Bellay, de Rochefort, écrit : « Notre pauvre grand-père est revenu à Rochefort complètement dérangé d'esprit (on le serait à moins), mais pas méchant. » (Lettre du 5 mars 1974.)

[8] Filière : Filin tendu horizontalement comme appui, garde-corps, etc.

[9] Baudrier : Bande de cuir ou d'étoffe portée en écharpe et qui soutient une arme, un tambour, le ceinturon.

[10] Horace VERNET (Paris 1789 - id. 1863) : fils d'Antoine Charles Horace, dit Carle Vernet (Bordeaux 1758 - Paris 1836), qui fut peintre et lithographe (scènes de chasse, de courses, de la vie élégante ou populaire) et petit-fils de Joseph Vernet, peintre français (Avignon 1714 - Paris 1789) qui a exécuté, notamment en Italie, de nombreux paysages, et surtout des marines, tantôt d'une harmonie classique, tantôt d'une veine préromantique. Le musée de la Marine (Paris) et le Louvre conservent ses quinze Ports de France (1753-1765), commande de Louis XV. Horace VERNET fut peintre de batailles.

[11] Pierre GUÉRIN ( baron ) : peintre français (Paris 1774 - Rome 1833), un des artistes représentatifs de la seconde génération néoclassique ( Phèdre et Hippolyte , 1802, Louvre).

[12] Contrepoint : Motif secondaire qui se superpose au thème principal.

[13] Girodet-Trioson (Anne Louis Girodet de Roucy dit) : peintre français (Montargis 1767 - Paris 1824). Il est néoclassique de style, romantique d'inspiration ( Ossian ou l'Apothéose des héros français , 1801, Malmaison ; Atala au tombeau , 1808, Louvre).

[14] Espar : Longue pièce de bois ou de métal du gréement d'un bateau (vergue, bôme, tangon, etc.).

[15] Vergue : Espar cylindrique, effilé à ses extrémités, placé en travers d'un mât pour soutenir et orienter la voile.

[16] Hauban : Tout cordage dont la fonction est d'assujettir les mats dans le sens latéral.

[17] Modelé : Relief des formes, en sculpture, en peinture.

[18] Rôle d'équipage : Liste de tous les gens de mer employés à bord d'un navire et des passagers.

[19] Monomane : homme souffrant d'une affection psychique qui n'affecte que partiellement l'esprit.

[20] Albrecht DÛRER : peintre et graveur allemand (Nuremberg 1471 - id. 1528).

[21] Ajax : Héros grec, fils de Télamon, roi de Salamine. Il prit part à la guerre de Troie, mais, n'ayant pu reprendre à Ulysse les armes d'Achille qu'il convoitait, il devint fou et se donna la mort.

[22] Patrocle : héros grec, ami d'Achille, qu'il accompagna à Troie. Lorsque Achille, dans sa colère, se retira sous sa tente, il prêta ses armes à Patrocle, mais celui-ci fut tué par Hector. Achille reprit ses propres armes au meurtrier et le tua, puis il fit des funérailles solennelles à son ami Patrocle.

[23] Pour appliquer la sentence, on allonge le condamné sur le ventre, on l'attache et on le bâillonne. La machine rentre alors en action, elle grave par des milliers de petites piqûres dans le corps du condamné la sentence. Quelle que soit la sentence, la gravure dure 6 heures et le condamné n'y survit pas.

[24] Durant les années 1815-1816 , Géricault est bouleversé par ses amours malheureuses avec une femme mariée, sa jeune tante, Alexandrine-Modeste Caruel.

[25] 1818 : Naissance de Georges-Hippolyte, fils naturel de Théodore Géricault et de sa tante Alexandrine Caruel.

[26] 1823 : Trois chutes de cheval compromettent sa santé. Il décède à Paris, le 26 janvier 1824 à 8 heures du matin, d'une maladie osseuse consécutive à sa dernière chute.

[27] Le Naufrage de La Méduse , Robert Laffont.

____________