Jean Auguste Dominique Ingres, Monsieur Bertin , 1832, Louvre

.jpg)

Fondateur du Journal des Débats , Monsieur Bertin est devenu, grâce à Ingres, l'image-type de cette bourgeoisie triomphante de 1830. Allons découvrir la pose magistrale de ce grand patron de presse qu'Ingres chercha longtemps avant de trouver.

Le modèle du tableau, Louis-François Bertin, dit l'Aîné, est âgé de 66 ans lorsque Ingres peint son portrait en 1832.

L'homme qui passe commande au peintre est un patron de presse important au sommet de sa carrière. En effet, d'une feuille de tirage modeste acquise en 1799, Le Journal des Débats , il a fait l'un des principaux périodiques de son temps, consacré essentiellement aux questions politiques, mais aussi à l'actualité artistique.

Le journal, qui a passé les règnes de Napoléon 1 er à Charles X dans l'opposition (au point d'être interdit par l'Empereur), est favorable au modèle d'une monarchie constitutionnelle et soutient le parti orléaniste. Après l'accession de Louis-Philippe au trône en 1830, il se retrouve du côté du pouvoir.

En 1832, date de l'exécution du portrait, Bertin est donc un homme d'influence, dans une France où triomphe la nouvelle bourgeoisie d'affaire dont son journal défend les idées et les intérêts. Enrichi par la réussite du journal qu'il dirige, propriétaire d'un hôtel particulier à Paris et d'un château à Bièvres , Bertin est un grand bourgeois aisé ; mais il est aussi un homme d'action et de conviction affirmée qui joue un rôle central dans la vie politique de son temps.

|

Château des Roches, à Bièvres. |

Plusieurs témoignages nous sont parvenus, soulignant la difficulté d'Ingres à trouver l'attitude juste susceptible d'exprimer cette double appartenance au monde des affaires et à celui de l'engagement intellectuel et politique.

Ainsi l' une de ses esquisses , représente Bertin dans une position classiquement adoptée dans les portraits d'hommes de pouvoir.

Au bord du découragement, Ingres ne persévère que sur l'insistance de Bertin lui-même. Il finit par trouver une solution picturale satisfaisante lors d'une soirée passée chez celui-ci.

« Une discussion s'était engagée sur les affaires entre le maître de la maison et ses deux fils, et tandis que ceux-ci soutenaient vivement leurs opinions, M. Bertin les écoutait dans l'attitude et avec la physionomie d'un homme que la contradiction irrite moins qu'elle ne lui inspire un surcroît de confiance dans l'autorité des paroles déjà prononcées par lui ou dans l'éloquence prochaine de sa réplique. Rien de plus naturel et de plus expressif, rien de plus conforme au caractère du personnage que cette apparence d'une force sûre d'elle-même et d'une bonhomie un peu impérieuse »

Henri DELABORDE

Ingres. Sa vie, ses travaux, sa doctrine, d'après les notes manuscrites et les lettres du maître

Paris, 1870 (p. 245)

Ingres vient de trouver sa pose et il s'empresse d'en informer Bertin : « Votre portrait est fait, lui dit-il ; cette fois, je vous tiens et je ne vous lâche plus ».

|

La pose finalement adoptée par Ingres et qui montre Bertin assis dans un fauteuil, le regard fixé sur le spectateur, les jambes et les coudes écartés et les mains solidement appuyées sur les genoux, rend sensible l'assurance du grand bourgeois et la fermeté de l'homme de pouvoir ancré dans la réalité. |

Son aisance financière transparaît dans le riche costume ou la montre en or décrits par le peintre avec une minutie virtuose.

|

Mais, si la pose est stable, elle n'est pas figée. Le corps du modèle, plutôt que de s'appuyer au dossier du fauteuil, se tient légèrement vers l'avant , dans une position dynamique. Bertin apparaît ainsi comme un homme d'action : alerte, presque en mouvement. |

La vitalité sensible dans la position se retrouve en outre dans la mise du personnage. Le beau vêtement contient le corps à grand peine : le gilet plisse , le pantalon bouchonne , la redingote se froisse .

L'ardeur du modèle transparaît dans le désordre de ses cheveux, et les débordements de sa cravate .

Son expression elle-même participe à cette impression de vivacité : il observe, scrute, toise. Le visage est d'autant plus vivant qu'il est asymétrique et oppose deux moitiés très différentes : la partie droite où l'œil est fixe et la commissure des lèvres tombante, joue en opposition dynamique, avec celle de gauche qui, le sourcil haussé, semble esquisser un sourire.

|

|

Bertin est ainsi saisi dans l'animation d'une discussion, et non figé dans une pose attendue.

La composition simple et presque géométrique du tableau contribue à rendre sensible la personnalité du modèle.

Le fond neutre , dont la monochromie n'est animée par aucun objet, concentre l'attention sur le personnage plutôt que sur d'éventuels attributs ou des éléments de décor. |

Dans le rectangle brun de la toile, Bertin est d'abord un triangle noir , lourd et imposant.

De cette masse sombre n'émergent que la tête et les mains , soulignées par le blanc éclatant du col et des revers de la chemise, et dont les carnations sont rehaussées par la tâche rouge du fauteuil.

La lumière, tombant de la gauche du tableau , et qui crée un reflet dans le bras du fauteuil , éclaire tout particulièrement les doigts et le visage , et précise ainsi leurs traits.

|

|

Le jeu des formes et des couleurs désigne ainsi comme essentielles la tête, outil de l'homme d'opinion, et les mains, instruments de l'homme d'action. Chacune de ces parties est d'ailleurs donnée à voir avec une force plastique et une précision exceptionnelles.

Les mains démesurées , aux larges doigts écartés, paraissent des pieuvres animées d'une vie propre.

|

Le visage, point focal du tableau, est lui aussi décrit sans concession : la lumière souligne les traits vieillissants, le double menton, et jusqu'à la verrue au coin de l'œil droit - sans que le réalisme cruel du trait n'enlève rien à l'incroyable force du regard et à l'autorité de l'expression, complexe mélange d'assurance, d'étonnement et d'ironie. |

Ingres s'est toujours voulu “un peintre d'histoire et non un dessinateur de bourgeois”, pour reprendre son expression ; et pourtant son succès fut d'abord lié à ses portraits. Si ces derniers ont été un temps pour lui un moyen de subsistance, ils lui ont néanmoins toujours permis d'exercer son originalité et de poursuivre ses recherches plastiques.

Les mises en scène sont ainsi variées et adaptées au modèle. Ferdinand-Philippe, duc d'Orléans , est par exemple représenté debout, la main à l'épée et vêtu d'un grand uniforme dont la sobriété participe, ainsi que le décor sombre, à rendre sensible sa noblesse. Au contraire, le Comte Gouriev est appuyé à une balustrade sur un fond de ciel d'orage qui s'accorde à son caractère volontaire, souligné par l'impressionnant drapé rouge de son manteau. L'un et l'autre sont représentés en costume contemporain et pourtant l'effet est tout autre que celui produit par Monsieur Bertin.

|

|

Plus remarquablement encore, des portraits pour lesquels Ingres adopte une pose similaire à celle du grand patron de presse parviennent à créer des effets radicalement différents. Ainsi, si Bertin apparaît imposant dans l'exiguïté de son siège, le petit Charles Lethière est comme perdu dans l'immensité du sien.

Pour le portrait de la Comtesse de Tournon , également assise dans la même attitude, Ingres ne concentre pas l'attention du spectateur sur le visage ; il la détourne au contraire, noyant les traits disgracieux dans un flot de dentelle et de velours. |

|

Le traitement plastique pourtant très proche des portraits de Jacques-Louis Leblanc et de Bertin , n'empêche pas le premier d'offrir une expression enjouée et une pose bien plus stable que le second.

Par ailleurs, Ingres applique à ses portraits les mêmes déformations qui ont rendu célèbres ses nus : il en est ainsi des mains surdimensionnées de Bertin ou du bras démesurément allongé de Ferdinand-Philippe .

De la même façon, Madame Duvauçay , que l'artiste présenta au salon de 1833 en même temps que Monsieur Bertin, est traitée sans recherche de volume : le bras charnu et l'arrondi du cou sont modelés hors de toute vraisemblance anatomique.

On retrouve cette idéalisation ingresque du corps féminin, accentuée par la débauche de motifs et de couleurs, dans le portrait d' Inès Moitessier assise.

Si le portrait de Bertin est profondément original, des influences variées sont toutefois perceptibles dans le tableau.

Le réalisme du portrait évoque à la fois David, maître de Ingres, et les peintres flamands des XVe et XVIe siècles. Le traitement sans concession du visage de Bertin fait ainsi écho, à l'attention portée par Van Eyck aux rides et aux veines saillantes du donateur de La Vierge au chancelier Rolin.

La même influence se retrouve dans le reflet de la fenêtre visible sur le bras du fauteuil, minuscule et indirecte ouverture sur l'extérieur dont jouent souvent les artistes de cette période, comme Quentin Metsys dans Le Prêteur et sa femme .

Ici, l'inspiration d'Ingres est à chercher essentiellement dans les écoles du Nord. L'ampleur massive et le léger basculement du modèle rappellent les œuvres du peintre allemand Holbein le jeune.

Le travail des noirs, l'usage d'un fond neutre et plus encore la recherche expressive évoquent les portraitistes hollandais et flamands du XVIIe. Ainsi, plusieurs portraits de Van Dyck ou de Rembrandt, comme Le Jeune homme taillant sa plume , mettent en scène des personnages assis, vêtus de noir, fixant le spectateur, et qui semblent saisis sur le vif.

|

Les personnages des portraits collectifs de Frans Hals sont figurés en pleine discussion, ou comme prêts à prendre la parole. |

Mais la pose assise du modèle soulignant sa carrure imposante, comme le reflet de la fenêtre dans le fauteuil, font également écho au portrait de Léon X entre deux cardinaux de Raphaël , dont Ingres est un grand admirateur.

| De même, le contraste entre l'austérité du portrait de Monsieur Bertin et le cadre doré, richement sculpté de pampres (ornements imitant les rameaux de vigne avec leurs feuilles et leurs fruits) et d'oiseaux et dessiné par Ingres lui-même, rappelle le fameux portrait de Baldassare Castiglione, peint par Raphaël et encadré selon ses directives. |

|

Le portrait de Monsieur Bertin fut présenté à l'occasion du Salon de 1833, où il suscita de vives réactions. L'accueil du grand public fut enthousiaste mais teinté parfois de moquerie quant à la pose, jugée ridicule et vulgaire .

|

La fille du modèle elle-même se plaignit que, du « grand seigneur » qu'était son père, Ingres eût fait « un gros fermier ». |

Les amateurs et les critiques furent plus nuancés. Si beaucoup louèrent le réalisme et la puissance du portrait, plusieurs déplorèrent le manque de couleurs et reprochèrent à l'artiste d'avoir traité d'une même facture le visage et le vêtement.

A l'époque, seul un auteur anonyme du journal L'Artiste souligna la portée sociale du portrait. Mais avec le temps, Monsieur Bertin finit par être regardé comme le portrait archétypal de la bourgeoisie triomphante.

Ainsi Charles Blanc écrivait-il en 1870 : "Avec quelle force cet individu, particularisé au dernier point, nous représente le type de la haute bourgeoisie à laquelle il appartient, [...]. Cette individualité [...] est une image vive de toute la bourgeoisie du dernier règne, avec sa force intelligente, sa bonhomie orgueilleuse, le sans-gêne de ses allures et l'aplomb que lui donnait la fortune et la fermeté qu'elle puisait dans ses privilèges, patiemment conquis, obstinément défendus."

BLANC Charles

Ingres : sa vie et ses ouvrages

Paris, Vve. J. Renouard, 1870 (p. 98)

Le portrait, propriété de Bertin qui le légua à son fils aîné, entra dans les collections du Louvre en 1897.

Considéré comme l'un des chefs d'œuvre du maître, souvent copié, le tableau a inspiré les artistes les plus divers, depuis ses élèves, Flandrin ou Amaury-Duval,...

|

...jusqu'à Picasso, grand admirateur d'Ingres, qui joue du modèle de Monsieur Bertin dans son portrait de Gertrude Stein,... |

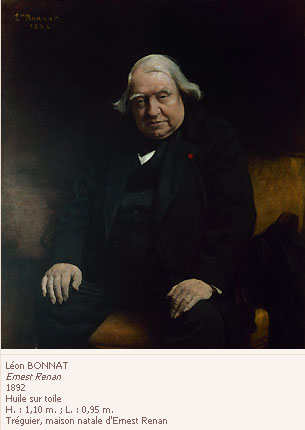

| ...en passant par Léon Bonnat dont le portait d'Ernest Renan semble être une véritable citation. |

|

____________