Diego de Sylva y Vélasquez (1599-1660)

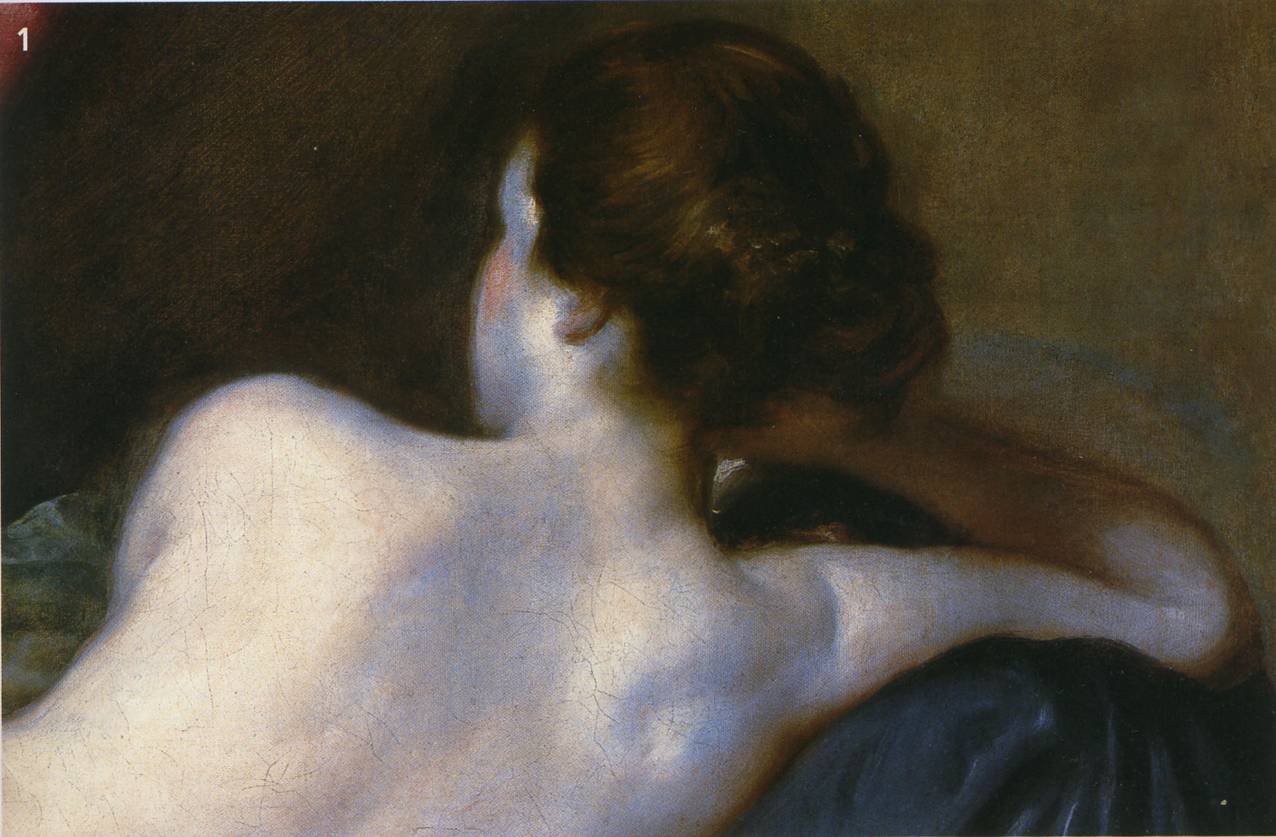

Vénus au miroir, ou La Toilette de Vénus ou La Vénus Rokeby, vers1647-1651

Huile surtoile, 123 x 177 cm

Londres, National Gallery

La Vénus de Vélasquez est l'un des nus les plus célèbres de l'histoire de l'art européen. Lorsque le tableau vit le jour, la société et la loi espagnoles réprouvaient officiellement toute représentation de nu féminin. Seul un roi était alors en mesure de commander une telle œuvre, dont la forme est finalement des plus décentes.

En 1914, cette toile fut l'objet d'un attentat à la National Gallery de Londres. Une femme en était l'auteur, qui lacéra au couteau la taille et le dos de Vénus. Elle entendait ainsi contribuer à la lutte pour l'égalité des sexes.

Il n'est guère surprenant qu'elle ait précisément choisi ce tableau. En effet, il est rare qu'une toile exalte avec autant de séduction et aussi brillamment le corps de la femme, la réduisant à un pur objet de désir masculin.

|

Son visage, reflet du caractère et de l'esprit, n'apparaît que de façon estompée à travers un miroir, tandis que ses hanches rondes et sa taille fine occupent tout le centre du tableau. Le drap noir met en valeur la blancheur de sa peau et donne l'impression que la belle est offerte sur une coupe. |

Quand on le compare aux nus italiens ou hollandais de la même époque, on remarque que sur le tableau de Vélasquez ne figure ni chambre, ni servante, ni paysage, ni rien qui puisse détourner l'attention du sujet principal. Seul l'Amour ailé est présent. Le peintre ne pouvait y renoncer car c'est lui qui indique qu'il s'agit ici de Vénus, un personnage mythologique, et non d'une femme réelle.

Toutefois, dans l'Espagne du XVIIe siècle, traiter un tel sujet restait dangereux car l'Inquisition veillait et condamnait les auteurs de tableaux « lascifs » à des amendes de 500 ducats, à l'excommunication et à un an d'exil. Si Vélasquez montre cette femme de dos, c'est peut-être moins pour exciter l'imagination que par simple prudence. Cette même prudence lui a sans doute aussi inspiré le reflet dans le miroir. En effet, d'après les lois de l'optique, celui-ci devrait montrer le ventre et la poitrine de la jeune femme.

L'atelier de Vélasquez aurait semble-t-il produit quatre tableaux de Vénus, mais il ne nous est parvenu que celui-ci, qui mesure 123 cm x 177 cm. C'est le seul tableau de nu connu réalisé en Espagne avant la Majade Goya, vers 1800, une époque où il était toujours risqué de représenter une femme nue.

|

En tant que peintre du roi, Vélasquez était essentiellement chargé de représenter la famille royale. Il a peint une douzaine de portraits de Philippe IV, qui affiche toujours la même expression grave et mélancolique. Ces tableaux s'échangeaient avec les différentes cours d'Europe. Vélasquez travaillait à l'Alcazar, le palais royal de Madrid, et le roi venait souvent le voir dans son atelier : « Parfois Philippe venait tous les jours, souvent accompagné de la reine. » Ainsi naquit une certaine familiarité entre le souverain et l'artiste, pour autant que cela était possible vu la différence de rang.

|

|

|

Vélasquez naquit à Séville en 1599. Bénéficiant de protections, il fut introduit à la cour, où ses dons exceptionnels lui valurent en 1623 de devenir le seul portraitiste attitré du roi. Il conserva ce privilège jusqu'à sa mort, en 1660. En 1643, Vélasquez fut nommé valet de chambre du roi et directeur des collections et des monuments royaux. Ces nouvelles charges lui apportèrent l'aisance matérielle et la considération sociale, mais elles limitèrent le temps qu'il pouvait consacrer à son art. Dans les années 1640, il n'a peint, semble-t-il, que onze tableaux, parmi lesquels le portrait du roi à Fraga (Philippe IV à Fraga, 1644, The Frick Collection, New York), en 1644, et la Vénus d’Urbin entre 1647 et 1651. |

Cette faible production s'explique aussi par l'ambiance lugubre qui régnait alors à la cour : la reine Isabelle était morte en 1644, et deux ans après, le prince Baltasar Carlos. La situation politique n'était guère plus réjouissante. L'année 1640 fut marquée par l'insurrection de la Catalogne et du Portugal. En 1642 et 1643, l'armée espagnole fut sévèrement battue par la France et en 1648,le traité de Westphalie obligea Philippe à reconnaître l'indépendance des Pays-Bas protestants. Désormais, il fallait abandonner l'idée d'une Europe catholique sous domination espagnole, telle que la concevait Charles-Quint, l'arrière-grand-père de Philippe.

Le roi souffrait de cette évolution catastrophique, mais il était incapable d'en influencer le cours. Il laissait à son favori avide de pouvoir, le comte-duc d'Olivares, le soin de prendre toutes les décisions. Pur produit de la consanguinité habsbourgeoise, Philippe était un être faible et sans volonté qui trouvait son seul soutien dans l'étiquette de la Cour. Elle lui dictait son maintien et jusqu'à ses moindres gestes. « Toutes ses actions et toutes ses occupations sont toujours les mêmes et marchent d'un pas si égal que jour pour jour il sait tout ce qu'il fera toute sa vie », note un contemporain. « Il est accompagné de tant de gravité qu'il agit et marche de l'air d'une statue animée. » |

|

Cet homme semblable à une statue était profondément dévot, souffrait de sa propre faiblesse et compensait sa passivité politique par des parties de chasse effrénées et une vie sexuelle débridée. En retour, le roi vécut la décadence de son empire comme un châtiment personnel infligé par Dieu en punition de ses péchés. Après la mort de son épouse et de son héritier, il traversa de violentes crises de dépression et de débauche. C'est probablement à cette époque que Vélasquez a peint la Vénus d’Urbin pour lui.

Le tableau n'est pas daté, mais il a probablement été réalisé avant le voyage de Vélasquez en Italie, en 1648,et après la mort de la reine, en 1644, car le protocole interdisait à celle-ci de voir les parties du corps nues. Certains tableaux du palais devaient même être voilés à l'approche de la reine.

La Vénus apparaît pour la première fois dans l'inventaire de Gaspar de Haro, fils d'un nouveau favori du roi. Cet inventaire est daté du 1er juin 1651,alors que Vélasquez était encore en Italie. On peut supposer qu'il ait peint avant son voyage ce tableau pour le jeune homme, qui avait alors tout juste 22 ans. Peut-être était-ce une commande du père de Gaspar ? Quoi qu'il en soit, le tableau a été réalisé au palais, sous l'œil du roi, et très probablement pour le souverain lui-même, qui y puisait consolation et divertissement.

Une comédienne fit scandale à Madrid lorsque la nouvelle se répandit qu'elle aimait recouvrir son lit de draps en taffetas (étoffe légère de soie unie) noir. Si Vélasquez recourt lui aussi à cette étoffe décriée, c'est probablement pour la même raison que la comédienne : pour mettre en valeur la couleur de la peau et la ligne du corps.

On suppose que celle qui servit de modèle pour la Vénus était une des maîtresses du roi, que ce dernier choisissait souvent parmi les actrices. Il se prétendait le meilleur chasseur et l'amant le plus ardent du pays. A cette époque, le culte de l'amant et de l'homme à femmes était largement répandu en Espagne. Tous les hommes qui en avaient les moyens entretenaient une maîtresse. D'après un voyageur français, Madrid comptait 30 000 prostituées, c'est-à-dire dix pour cent de sa population. En plus d'une maîtresse prise parmi les prostituées et d'une épouse qui s'occupait du foyer et des enfants, un homme fortuné se devait de fréquenter une dame « de condition ». Il la comblait de cadeaux, lui adressait publiquement des hommages, se battait en duel pour elle et - qui sait - il lui arrivait même de la séduire. Ce n'est pas un hasard si l'histoire de Don Juan, portée à la scène à cette époque, a remporté un si vif succès.

Cependant, l'auteur de la pièce, le moine Tirso de Molina, s'intéressait moins aux conquêtes du séducteur qu'à sa descente en enfer, et rappelait que Dieu était là pour punir les péchés. Mais cela, le roi n'en doutait pas. Et si ses maîtresses, sitôt quittées, devaient prendre le chemin du couvent, ce n'était pas tant pour des motifs religieux que hiérarchiques. Aucun autre homme ne devait toucher une femme qui avait diverti le roi, de même que personne ne pouvait plus monter un cheval qui l'avait porté.

La chevelure de cette Vénus est un autre indice qui tend à prouver que Vélasquez a peint ce tableau d'après un modèle précis. S'il avait imaginé une Vénus idéale, elle aurait été blonde, la couleur la plus prisée à l'époque, blonde comme les princesses de Habsbourg à Vienne. Quant à la minceur de son corps, frappante comparée aux Vénus peintes à la même époque par Rubens (cf. Le Jugement de Pâris) ou Titien, elle correspond parfaitement aux critères de beauté espagnols. |

|

|

« Il ne leur manque à mon gré que de l'embonpoint », note l’écrivaine et baronne Marie-Catherine d'Aulnoy, qui visitait alors le pays, dans ses « Relation d’un voyage en Espagne, puis Mémoires sur la cour d’Espagne » (1690), à propos des Espagnoles. « Ce n'est pas un défaut en ce Pais, où ils aiment que l'on soit maigre à n'avoir que la peau et les os. » |

Le costume de cour espagnol ne laissait guère apparaître le corps, le dissimulant sous des formes géométriques, un corset rigide triangulaire et un large panier en tambour, le vertugadin, qui ne laissait même pas voir si une femme était enceinte. Seuls les mains et le visage étaient exposés aux regards. Et c'est justement ces parties du corps que Vélasquez cache ici ou se contente d'esquisser. A l'opposé des dames engoncées de la cour, une déesse offre ici son corps aux fantasmes donjuanesques.

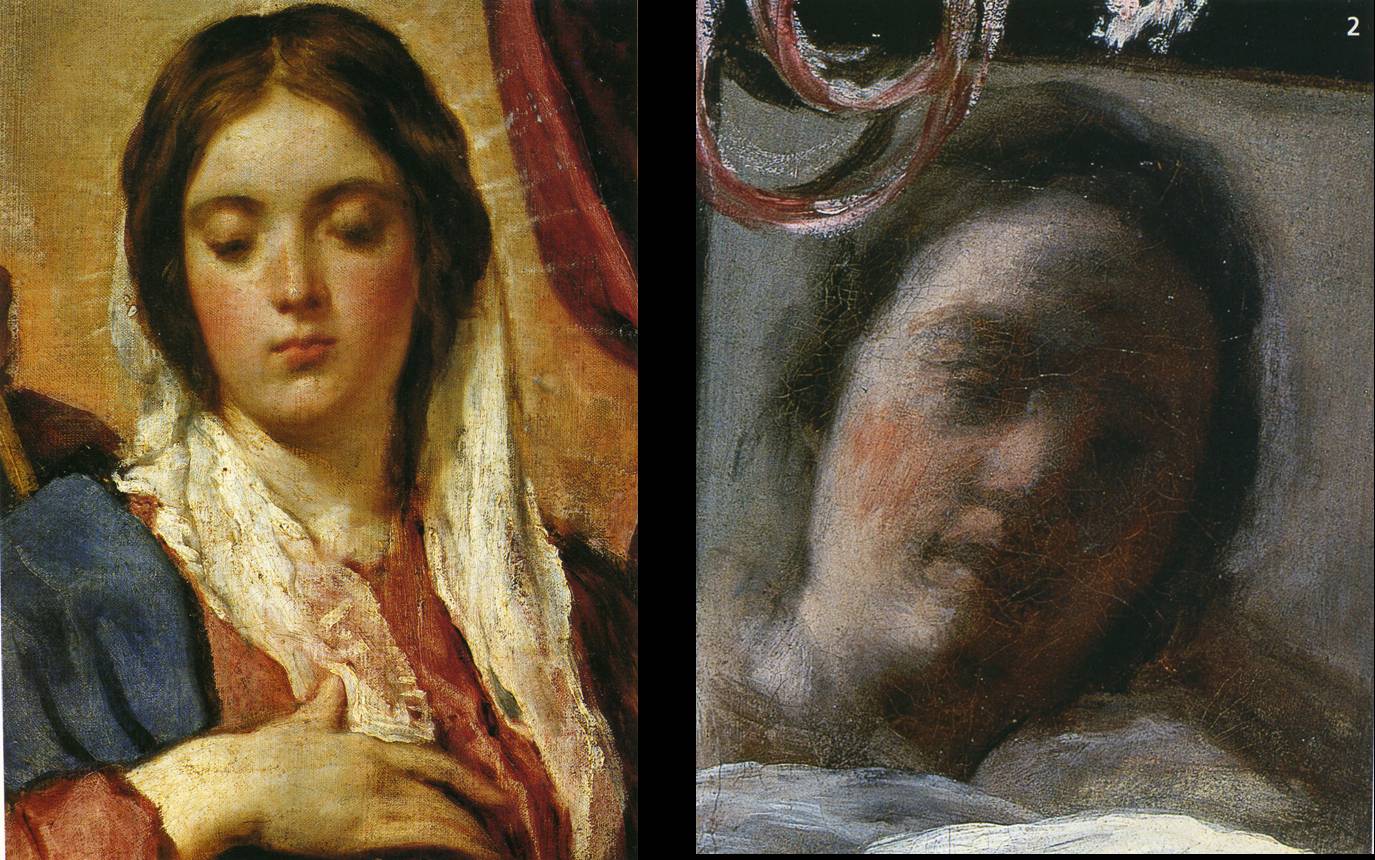

Vers 1640-45, Vélasquez peignit un grand Couronnement de la Viergeoù Marie apparaît entourée d'une nuée d'angelots, du Christ et de Dieu le Père, tenant une couronne de fleurs au-dessus de sa tête. Son visage rappelle celui de la Vénus. S'agit-il du même modèle ? |

|

|

La même femme pouvait-elle incarner tour à tour la sainte Vierge et la déesse de la volupté, selon que le tableau était destiné à l'oratoire de la reine ou aux appartements privés du roi ? |

Les femmes « honnêtes » ne pouvant pas poser, il est plausible qu'une même femme ait servi de modèle pour plusieurs tableaux sans que personne n'en ait été choqué. L'idée que Marie et Vénus n'étaient que deux aspects de la femme, que la sainte et la putain n'étaient pas aussi éloignées l'une de l'autre que le prétendaient les théologiens, voilà une thèse que l'on discutait alors beaucoup en Europe, et particulièrement en Espagne, où les fidèles vouaient un culte fervent à la Vierge Marie. Le dogme de l'Immaculée Conception, qui n'a été proclamé à Rome qu'en 1854, jouit d'une grande popularité en Espagne dès le XVIIe siècle. La population s'engageait à le défendre, aussi bien aux Cortès que dans les prisons de Séville, parmi les criminels. Le miroir fait partie des symboles habituellement associés à la Vierge, car il réfléchit les péchés du monde sans que sa pureté en soit altérée. Marie partage ce symbole avec Vénus. Chez la déesse de l'amour, le miroir symbolise la vanité. Il ne figure pas auprès de la Viergede Vélasquez, mais on le trouve chez une Madone (Vierge au miroir) de Murillo (1618-1682).

|

|

Les étrangers de passage en Espagne se sont toujours étonnés de cette coexistence du culte de Marie et de Vénus, de cette piété extatique faisant aussi bon ménage avec le donjuanisme édifié en idéal de vie masculin. Et ils étaient stupéfiés de constater à quel point le donjuanisme correspondait aussi aux attentes de la femme. La Baronne d'Aulnoy a rapporté les propos d'« une des plus grandes et vertueuses dames de cette cour » : « Je vous l'avoue, si un cavalier avait été en tête-à-tête avec moi une demi-heure, sans me demander tout ce qu'on peut demander, j'en aurais un ressentiment si vif que je le poignarderais si je le pouvais. » Et lorsque Madame d'Aulnoy lui demande si elle serait prête à lui accorder toutes les faveurs qu'il pourrait demander, elle répond : « Ce n'est pas une conséquence. J'ai même tout lieu de croire que je ne lui accorderais rien du tout ; mais au moins je n'aurais aucun reproche à lui faire, au lieu que, s'il me laissait si fort en paix, je le prendrais pour un témoignage de son mépris. » « Et, conclut Madame d'Aulnoy, il n'y en a guère qui n'aient de pareils sentiments là-dessus. »

La société espagnole du XVIIe siècle se caractérisait par des comportements extrêmement machistes. Dès qu'il en avait les moyens, un chef de famille séquestrait littéralement sa femme et ses filles. S'il entendait protéger la vertu de l'une et la virginité des autres, ce n'était pas seulement pour elles, mais parce que leur perte aurait déshonoré père et frères. Les femmes ne sortaient dans la rue qu'accompagnées et, au cours des réceptions, hommes et femmes étaient séparés. Le mépris professé par l'Église chrétienne envers la femme se superposait à la tradition du harem des Maures, qui avaient dominé une bonne partie de l'Espagne pendant plusieurs siècles. La femme passait pour un être inférieur, une proie facile qu'il fallait protéger des séducteurs. Madame d'Aulnoy avait finement remarqué que l'enfermement ne faisait que rendre les femmes plus vulnérables aux avances des hommes.

La reine Isabelle (femme de Philippe IV) pour qui Vélasquez avait peint le Couronnement de la Vierge, souffrait plus encore de cette situation que les Espagnoles. Venant de la cour de France, elle était habituée à plus de considération. Continuellement enceinte, elle était de plus bridée par l'étiquette qui lui interdisait de rire et d'avoir le moindre contact avec un autre homme que son époux. Un jour qu'elle était tombée de cheval, les deux cavaliers qui avaient libéré son pied de l'étrier s'exilèrent aussitôt, convaincus d'avoir commis un sacrilège en la touchant. Ils ne purent reparaître à Madrid qu'après qu'elle eut intercédé en leur faveur.

Après la mort de la reine Isabelle et du prince Baltasar Carlos, Philippe dut se remarier car le pays avait besoin d'un héritier. Le choix se porta sur la princesse viennoise Marianne de Habsbourg, une nièce de Philippe qui avait auparavant été fiancée à Carlos. En 1648, une délégation de dignitaires quitta Madrid pour aller à Vienne chercher la jeune épouse. Vélasquez fut du voyage, du moins jusqu'en Italie où il s'arrêta pour acheter des œuvres d'art en qualité de directeur des collections royales. Il ne fut certainement pas fâché de quitter cette cour lugubre, et il n'y reparut qu'en 1651, après que le roi l'en eut plusieurs fois expressément prié.

Lorsqu'elle épousa Philippe en 1649, Marianne était une très jeune fille de 14 ans, au visage rieur et au teint frais. Son arrivée transforma - du moins pour un temps - l'ambiance de la cour. La mélancolie du roi se dissipa, et il fit des efforts pour se maîtriser et devenir un bon époux. Le tableau de Vénus la séductrice, déesse des plaisirs charnels, ne cadrait plus avec ces nouvelles résolutions.

On peut donc supposer qu’il en fit cadeau à son nouveau favori, Luis de Haro, ou à Gaspar, le fils de celui-ci, qui fit répertorier le tableau dans son inventaire de 1651. Il était alors courant d'offrir des tableaux à ses collaborateurs. Philippe avait ainsi gratifié Don Luis de six cartons monumentaux, des esquisses de tapisseries dessinées par Rubens. Le favori avait en outre hérité du comte-duc d'Olivares, son oncle et prédécesseur, plusieurs œuvres de Vélasquez. Son fils Gaspar possédait une dizaine de tableaux de Vélasquez, certains étant toutefois des œuvres d'atelier, comme le portrait du roi dit de Fraga.

Gaspar de Haro était un pur produit de cette société décadente et corrompue, un homme qui utilisait sans vergogne son nom et sa fortune pour obtenir des privilèges. Ainsi, en 1657, il organisa un banquet de mille couverts en l'honneur du roi Philippe et de sa jene épouse Marianne, ce qui lui valut peu après le titre de grand d'Espagne. Mais à la mort de son père, voyant que la sinécure (emploi rétribué qui n'oblige à aucun travail) de favori du roi lui échappait, puis celle - très rentable - de garde du palais du Buen Retiro, il tenta de faire sauter le palais royal et les souverains qui s'y trouvaient. Il fut arrêté et jugé. Condamné seulement à l'exil, Gaspar de Haro mourut en 1687, vice-roi à Naples.

Tout comme le roi Philippe, pour qui la Vénusavait été peinte, Gaspar de Haro manifesta pour l'art une passion aussi vive que pour la débauche. Et ce fut également vrai du troisième propriétaire du tableau, Manuel Godoy. Entre 1792 et 1806, il fut le favori et l'amant de la reine d'Espagne Marie-Louise, généralissime et Premier ministre. La Vénusde Vélasquez n'était d'ailleurs pas le seul fleuron de sa collection, qui comprenait aussi la Majade Goya, second tableau de nu remarquable de l'histoire de l'art espagnole.

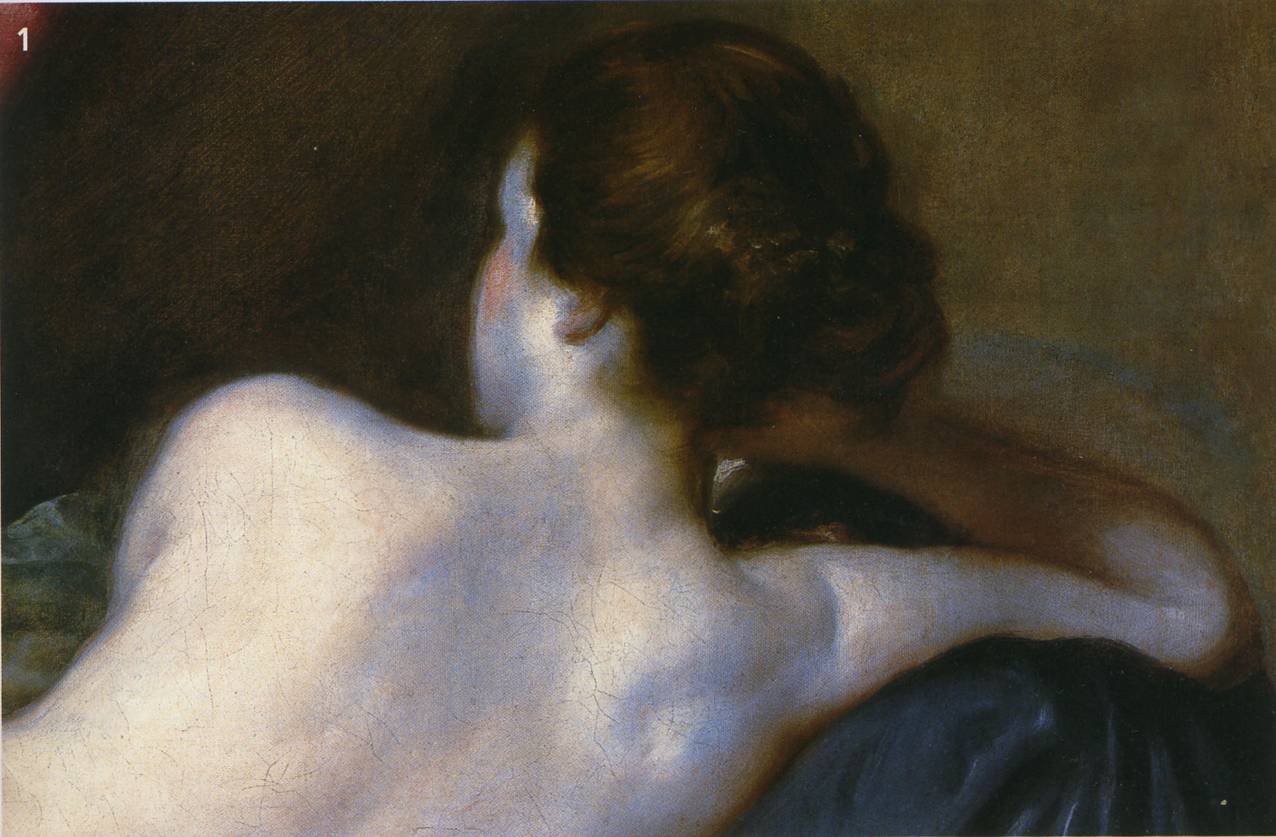

Quelques mots encore sur la représentation de notre Vénus…

Elle sait qu'elle est belle. Elle sait qu'on la regarde. Et que tout cela va de soi. La présence d'un visiteur, derrière elle, ne la trouble pas. Pas l'ombre d'un frémissement. Elle s'est allongée là tranquillement, sans prendre la pose. Elle aurait pu s'installer de n'importe quelle autre façon sans plus de calcul. Le résultat aurait été chaque fois parfait.

Devant tant de naturel, on se rend compte qu'habituellement dans la peinture les nus ont l'air d'être incapables de bouger, si par hasard il leur en venait l'idée. Leur corps, hors du tableau pour lequel il est conçu, se trouverait totalement dépourvu de crédibilité : les proportions, la silhouette, les gestes, n'existent de façon convaincante qu'en fonction d'une posture spécifique, assignée par le peintre. Alors que cette femme serait partout chez elle, belle infiniment. Surtout, on la sent libre de se lever, de quitter ce drap sombre avec nonchalance en s'étirant peut-être un instant comme un chat. Rien ne la retient ici. Que son bon plaisir. Elle s'est attardée dans le tableau. Mais autant le savoir : elle ne lui appartient pas. Tout au plus se sert-elle de la possibilité qu'il lui offre. Cette image d'elle ou une autre... La grâce ne ferait défaut à aucune.

Sa désinvolture en la circonstance dit, mieux que n'importe quel attribut, qui elle est : Vénus, la Beauté par excellence, déesse de l'Amour et de ses voluptés. Sa naissance merveilleuse au milieu des flots et de l'écume de la mer aura sans doute laissé flotter un écho dans la blancheur du drap et la courbe de ses hanches... Le mouvement des vagues, une brise infime... Sa présence éveille tout un paysage. Quelques cheveux fous s'échappent du chignon noué à la hâte. Le désordre de sa coiffure lui caresse la nuque.

Cupidon à ses pieds fait office de petit page. Le ruban bleu, sur sa poitrine, sera le lien très doux qui l'attachera à la Beauté. Il a déposé son arc, ses ailes suffisent cette fois à son rôle. Le voici donc léger comme jamais, tendre à croquer. Il est vrai que, sans ses flèches, il ne saurait se montrer cruel. Vénus le laisse jouer devant elle et lui tenir son miroir. Elle lui concède la panoplie et le décor. C'est encore un enfant. Le grand rideau rouge sied à son sens du théâtre comme à ses tours de malice. La déesse, quant à elle, se passera aujourd'hui de parure et d'accessoires.

À ce jeu de l'indépendance, le peintre est son allié. Vélasquez a congédié les maîtres et les exemples du passé. Il en a vu, admiré et étudié partout, en Italie et dans les collections royales à Madrid. Les modèles antiques lui sont depuis longtemps familiers. Mais la réalité qu'il contemple ferait pâlir n'importe quelle mythologie : le corps de sa Vénus ignore les règles de la statuaire et se rit de tous les marbres de la terre, trop heureux d'être en vie pour avoir de la mémoire.

La jeune femme vient d'avoir vingt ans, peut-être dix-huit, peu importe. D'autres jeunes beautés peuplent l'histoire de la peinture. Mais elles laissent rarement oublier qu'elles viennent d'une époque révolue. Elles ont été admirables, et voici leur image, celle d'un visage ou d'un corps d'autrefois... Le tableau de Vélasquez donne l'impression absurde que l'on pourrait connaître cette femme, qu'elle existe ici et maintenant et que rien ne lui reste de son siècle qui puisse la retenir en arrière.

La révérence que l'on doit aux œuvres du passé ne l'atteint pas : elle ne nous est pas moins proche de se trouver dans un tableau si ancien. Peut-être même est-ce sa simplicité qui l'oblige à se détourner. Les dieux doivent savoir se refuser pour rester des dieux. Observer une distance que nous pourrions, avec elle, si aisément oublier.

Elle nous tourne donc le dos. Cela tombe bien car l'Espagne ne badine pas avec la décence et le Royaume très catholique se méfie des frivolités païennes. À la cour plus qu'ailleurs l'on craint pour son salut, surtout devant les images : celles-ci ne devraient-elles pas affermir la vertu que les hommes, dans leur faiblesse originelle, mettent si souvent à l'épreuve ? Vélasquez sait que son tableau ne perdra rien en faisant mine de déférer à l'inquiétude dévote, au contraire. Sa Vénus n'offensera ni les yeux ni la morale. Pourquoi le ferait-elle : cette pose inédite ne fait qu'accroître sa séduction. La belle nous tient définitivement à sa merci.

Elle peut tout se permettre, même de brouiller les reflets pour échapper à l'indiscrétion de son visiteur. L'Amour tient le miroir sans s'inquiéter de l'angle de vue : en toute logique, comme on l’a déjà remarqué, celui-ci devrait montrer le corps et non le visage de Vénus. Vélasquez est complice là encore. Lui aussi aime jouer avec la perspective. Il aurait pu décaler légèrement l'accessoire, le reflet s'en serait trouvé plus légitime... mais moins subtil. Le décalage repérable entre la réalité et son reflet est nécessaire, il démontre que l'arbitraire des dieux, ici, l'emporte sur les lois de l'optique.

C'est aussi pourquoi, alors que ce miroir ne livre pas grand-chose, la déesse peut nous y observer avec autant d'attention. On devine son détachement amusé, une sorte d'indulgence. Il est vrai que la douceur de ses traits, dilués par le miroir d'acier, prête à le croire. Mais on est réduit à d'aimables suppositions. Nous ne voyons qu'un semblant de visage dont la vérité nous tient à distance.

La beauté se dérobe au moment où l'on s'y attendait le moins. On se croyait naïvement sur le point de la découvrir tout entière. Mais Vélasquez est trop sage pour nous laisser croire que cela puisse être souhaitable. Il le sait mieux que nous, il l'a courtisée toute sa vie. Il a compris depuis longtemps que son pouvoir le plus puissant réside dans le désir qu'elle inspire et non dans un quelconque assouvissement. Il nous mène auprès d'elle comme un fidèle serviteur, mesurant les libertés qu'elle le laissera prendre. Il nous dit qu'elle est là, qu'elle accepte que nous approchions, qu'elle nous fera attendre comme il convient... Puis qu'elle a déjà beaucoup accordé... Mais que vraiment, oui vraiment, il serait temps de comprendre... Non, nous ne la verrons pas davantage. Enfin, pas aujourd'hui...

Vélasquez nous subjugue et nous éconduit dans le même instant, nous ramenant sans brusquerie, avec une suprême élégance, à notre humble condition de mortel. Comme si c'était la moindre des choses.

En confiant un miroir au petit Amour de son tableau, Vélasquez ne se contente pas de fournir un accessoire à la beauté de Vénus. Il s'inscrit dans une généalogie qui remonte jusqu'à Van Eyck, dont les collections royales espagnoles possédaient le Portrait des époux Arnolfini (1434),célèbre pour la représentation d'un miroir bombé d'un réalisme stupéfiant. Capable de démultiplier l'espace de l'image, de montrer au spectateur ce qui lui serait naturellement caché, le miroir était devenu depuis le XVe siècle un motif particulièrement prisé dans la peinture.

|

|

Vélasquez se devait donc de relever le défi, ce qu'il fit de nouveau quelques années plus tard dans Les Ménines(1656) en plaçant au fond de ce grand portrait de la famille royale un petit miroir rectangulaire reflétant les visages du roi Philippe IV et de la reine Marianna.

|

La Vénus au miroir dérive de plusieurs types de compositions que Vélasquez connaissait bien, pour les avoir admirés dans les collections royales espagnoles et lors de ses voyages en Italie, en 1629-1630 et de 1649 à1651. Son tableau pourrait avoir été réalisé juste avant ou durant ce dernier séjour. Les deux sujets les plus courants, que l'on rencontre notamment chez Titien, décrivent Vénus allongée faisant face au spectateur, ou Vénus se regardant dans un miroir, motif lié au thème de la toilette (cf. Jeune femme à sa toilette). |

Variant les postures des nus, le grand Vénitien avait réalisé des « poésies » décrivant certains épisodes mythologiques où Vénus se trouvait de dos. Le tableau de Vélasquez combine ces différentes traditions et lui ajoute un élément inédit, la plastique contemporaine de son modèle, sans rapport avec la statuaire antique. Le nu représentait un choix audacieux dans le contexte religieux de l'Espagne du XVIIe siècle. Vélasquez en a peint trois autres, aujourd'hui hélas, disparus.

Jusqu'à Vélasquez, le peintre espagnol est considéré comme un simple artisan. Il n'est que l'exécutant d'une commande, au même titre qu'un menuisier. L'humanisme florentin du XVe siècle avait permis de changer cette conception médiévale en Italie, en faisant admettre que le peintre était aussi un intellectuel : « La pittura e cosa mentale » (« la peinture est chose de l'esprit »), avait ainsi écrit Léonard de Vinci. Un siècle et demi plus tard, Vélasquez est le premier peintre en Espagne à incarner l'équilibre du savoir-faire et de la culture à son plus haut niveau. Peintre de la cour, favorisé par le roi Philippe IV dont, nous le savons, il peint le portrait tout au long de son règne, il accumule les honneurs : nommé maréchal du palais (Aposentador Mayor)en 1656,il devient chevalier de Saint-Jacques en 1659,un titre sans équivalent pour un simple peintre. Au-delà de l'ambition sociale, c'est aussi la reconnaissance officielle de sa profession qui est alors enjeu : la peinture, avec lui, reçoit ses lettres de noblesse en Espagne et notre Vénus au miroir, demeure à jamais l’un de ses plus beaux fleurons.

___________