Introduction à la civilisation chinoise :

PREMIÈRE PARTIE :

INTRODUCTION À LA GÉOGRAPHIE DU MONDE CHINOIS

CARTE DE LA CHINE

I - LE PAYS

Pays de tous les records, la Chine rassemble à elle seule un cinquième de la population mondiale. Elle détient la première place dans bien des domaines, et tous les chiffres témoignent de sa démesure sur le plan tant géographique qu'économique ; pourtant, elle dépasse encore des seuils de pauvreté. La Chine traditionnelle a désormais intégré les cultures occidentales, surtout dans les grandes villes où le contraste entre tradition et modernité est saisissant.

II - LE DRAPEAU

Le fond rouge rappelle à la fois le parti communiste et la couleur des Han. Les quatre petites étoiles font référence aux classes sociales unies autour du parti (la grande étoile) ou encore aux quatre peuples unis autour des Chinois.

III - REPÈRES

Continent : Asie

Capitale : Pékin (Beijing)

Superficie : 9 597 000 km² (France métropolitaine : 543 965)

Pays frontaliers : Afghanistan, Bhoutan, Birmanie, Corée du Nord, Inde, Kazakhstan, Kirghizistan, Laos, Mongolie, Népal, Pakistan, Russie, Tadjikistan, Viet Nam.

Système politique : République populaire à parti unique (communiste).Constitution de 1982.

La Chine est l'un des 5 membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU .

L'exécutif chinois est partagé entre un Président et un Premier Ministre. Le Président et le Vice-Président sont choisis par l'Assemblée nationale du peuple pour 5 ans. Le Premier Ministre est nommé par le président. Le Parlement est unicaméral et comprend 2 979 députés élus par les assemblées municipales, régionales et provinciales pour 5 ans.

Principaux partis : Parti unique, le Parti communiste chinois (PCC). Le système de parti unique ne laisse aucune place à une opposition démocratique. Les huit autres partis officiellement enregistrés et représentés sont tous contrôlés par le PCC.

Langue officielle : putonghua (langue commune à 80 % de Chinois, élaborée sur la base du mandarin). Autres langues : 7 grands dialectes avec de nombreuses variantes ; 200 langues et dialectes non chinois, comme le mongol (dans le nord du pays), le tibétain (dans l'ouest), le ouïghour (au Xinjiang).

Monnaie : Yuan

Fête nationale : 1 er octobre ( proclamation de la République en 1949 )

IV - POPULATION

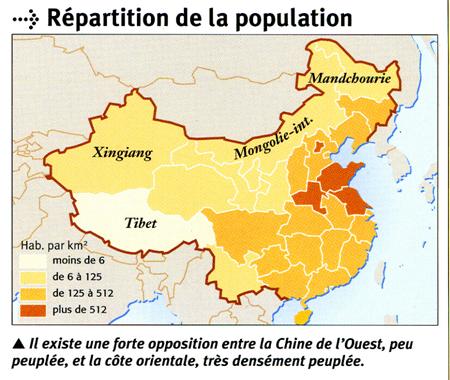

| La population chinoise est concentrée sur une large bande à l'est du pays, qui correspond à l'emplacement des grandes métropoles. |  |

Tableau démographique :

Nombre d'habitants : 1 313 973 713 (France : 64 102 100 avec DOM en janvier 2007)

Densité (hab./km²) : 137 (France : 113)

Taux de natalité : 13,25 ‰ (France : 13,10)

Taux de mortalité : 6,97 ‰ (France : 8,4)

Taux de mortalité infantile : 23,12 ‰ (France : 3,80 ‰)

Indice de fécondité (nombre moyen d'enfants/femme) : 1,8

Espérance de vie : 71 ans

Hommes : 69 ans

Femmes : 73 ans

Taux d'alphabétisation : 90,90 % (France : 100 %)

Croissance démographique annuelle : 0,59 % (France : 0,62 %)

Ethnies (pourcentage de la population) :

Han : 92 %

et 56 minorités nationales officielles représentant 8 % de la population ( dont par exemple les Ouïgours , peuple de 8 millions de musulmans de langue turque habitant le Xinjiang, ancien Turkestan oriental).

Zhuang : 1,4 %

Mandchous : 0,9 %

Hui : 0 , 8 %

Mongols : 0,4 %

Tibétains : 0,4 %

Religions : Athéisme officiel. Environ 100 millions de “croyants” dont 18 % de musulmans, 10 % de protestants, 7,2 % de bouddhistes, 4 % de catholiques et 2,5 % de taoïstes. Les Taoïstes, bouddhistes, musulmans représentent de 2 à 3 % de la population totale ; les chrétiens 1%.

V - LE PAYS LE PLUS PEUPLÉ DU MONDE

Avec plus d'1,3 milliard d'habitants, la Chine représente 20 % de la population mondiale. Depuis la mort de Mao, en 1976, jusqu'à nos jours, la croissance démographique est enrayée grâce à une politique contraignante mais à l'avenir incertain, et qui pose de nouveaux problèmes.

« Renkou » : « l'homme bouche » (population)

Le sens littéral de ce terme indique le problème fondamental qui s'est toujours posé à la Chine : nourrir sa population.

Une bombe démographique

Née sur des terres fertiles, organisée très tôt dans un cadre politique, la Chine a toujours été densément peuplée. Le premier recensement impérial connu, en l'an 2 apr. J.-C., fait état d'une population de 57 millions d'habitants.

Mais il faut attendre le XVIIIe siècle, longue période de stabilité et de progrès agricoles, pour que s'amorce la bombe démographique chinoise : entre 1741 et 1851, la population de l'empire des Qing triple, passant de 143 millions à 432 millions d'habitants.

Jusqu'en 1949, les malheurs vécus par la Chine (guerre civile, guerre contre le Japon) freinent cette expansion. Mais sous la conduite de Mao, convaincu qu'une population nombreuse doit soutenir ses projets démesurés, la hausse reprend de plus belle. De 582 millions de personnes en 1953, la population chinoise dépasse le cap du milliard en 1982.

Le contrôle des naissances

Face à cette évolution, l'équipe arrivée au pouvoir après la mort de Mao, en 1976, décide de prendre des mesures d'urgence pour enrayer une progression démographique qui met en cause la capacité du pays à se nourrir. C'est la fameuse politique de l'« enfant unique », instaurée à partir de 1978 au moyen de mesures incitatives - primes - ou contraignantes - avortements et stérilisations forcés. Si cette politique a choqué par sa dureté, les spécialistes de la démographie s'accordent pour considérer qu'elle était nécessaire. En faisant baisser le taux de natalité à 1,8 % en 1992 (contre 3,4 % en 1969), elle a permis d'abaisser le taux de croissance annuel de la population à 1 %. Ce qui représente, tout de même, 12 millions de Chinois de plus par an.

Les inquiétudes tiennent plutôt à un éventuel relâchement du contrôle des naissances : assez facile dans les villes, il est beaucoup plus aléatoire dans les campagnes. Le chiffre de population que Beijing avait prévu pour l'an 2000 - 1,2 milliard d'habitants - est atteint dès 1994. Et le cap des 1,3 milliard est dépassé en 2003.

Des problèmes nouveaux

Le paradoxe de la politique antinataliste de la Chine réside dans les problèmes nouveaux que sa réussite génère. Dans certaines régions, l'imposition de l'enfant unique a réveillé la pratique de l'infanticide des petites filles afin d'avoir un héritier mâle, seul susceptible d'assurer les vieux jours de parents paysans. De manière plus globale, la limitation des naissances entraîne un vieillissement de la population chinoise préoccupant pour l'équilibre économique futur.

« Minzu » : « le peuple-clan » (nationalité)

92 % des habitants du pays sont des Han, ethniquement chinois. Mais 100 millions appartiennent à 56 minorités, concentrées dans le sud-ouest de la Chine et cinq régions autonomes.

VI - LES PROVINCES ET RÉGIONS DE CHINE

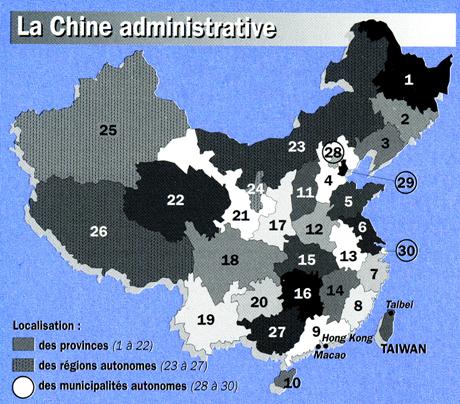

|

La Chine est divisée en 22 provinces, 5 régions autonomes, 4 municipalités autonomes et 2 régions administratives spéciales. |

Provinces (22)

1. Heilongjiang :

469 000 km² 38 millions d'habitants Capitale : Harbin PIB/hab. : 1 350 euros

2. Jilin :

187 000 km² 27 millions d'habitants Capitale : Changchun PIB/hab. : 1 140 euros

3. Liaoning :

145 700 km² 42 millions d'habitants Capitale : Shenyang PIB/hab. : 1 680 euros

4. Hebei :

190 000 km² 67 millions d'habitants Capitale : Shijiazhuang PIB/hab. : 1 400 euros

5. Shandong :

153 000 km² 91 millions d'habitants Capitale : Jinan 1 113/hab. : 1 750 euros

6. Jiangsu :

102 600 km² 74 millions d'habitants Capitale : Nanjing PIB/hab. : 2 150 euros

7. Zhejiang :

101 800 km² 46 millions d'habitants Capitale : Hangzhou PIB/hab. : 2 500 euros

8. Fujian :

120 000 km² 35 millions d'habitants Capitale : Fuzhou PIB/hab. : 1 750 euros

9. Guangdong :

186 000 km² 78 millions d'habitants Capitale : Guangzhou PIB/hab. : 2 600 euros

10. Hainan :

34 000 km² 8 millions d'habitants Capitale : Haikou PIB/hab. : 1 050 euros

11. Shanxi :

156 000 km² 33 millions d'habitants Capitale : Taiyuan PIB/hab. : 950 euros

12. Henan :

167 000 km² 96 millions d'habitants Capitale : Zhengzhou PIB/hab. : 1 020 euros

13. Anhui :

139 000 km² 63 millions d'habitants Capitale : Hefei PIB/hab. : 790 euros

14. Jiangxi :

166 600 km² 42 millions d'habitants Capitale : Nanchang PIB/hab. : 860 euros

15. Hubei :

187 400 km² 60 millions d'habitants Capitale : Wuhan PIB/hab. : 1 000 euros

16. Hunan :

210 000 km² 66 millions d'habitants Capitale : Changsha PIB/hab. : 870 euros

17. Shaanxi :

205 000 km² 37 millions d'habitants Capitale : Xian PIB/hab. : 930 euros

18. Sichuan :

488 000 km² 86 millions d'habitants Capitale : Chengdu PIB/hab. : 790 euros

19. Yunnan :

394 000 km² 43 millions d'habitants Capitale : Kunming PIB/hab. : 720 euros

20. Guizhou

170 000 km² 38 millions d'habitants Capitale : Guiyang PIB/hab. : 480 euros

21. Gansu :

450 000 km² 26 millions d'habitants Capitale : Lanzhou PIB/hab. : 700 euros

22. Qinghai :

720 000 km² 5 millions d'habitants Capitale : Xining PIB/hab. : 920 euros

Régions autonomes (5)

23. Mongolie-Intérieure :

1 183 000 km² 24,7 millions d'habitants Capitale : Houhehot PIB/hab. : 1 170 euros

24. Ningxia :

66 400 km² 5,8 millions d'habitants Capitale : Yinchuan PIB/hab. : 770 euros

25. Xinjiang :

1 600 000 km² 20 millions d'habitants Capitale : Urumqi PIB/hab. : 1 210 euros

26. Tibet (Xizang) :

1 220 000 km² 3 millions d'habitants Capitale : Lhassa PIB/hab. : 770 euros

27. Guangxi :

236 300 km² 48 millions d'habitants Capitale : Nanning PIB/hab. : 790 euros

Municipalités autonomes (4)

28. Beijing (Pékin) :

16 800 km² 14,4 millions d'habitants PIB/hab. : 4 570 euros

29. Tianjin :

11 300 km² 10,4 millions d'habitants PIB/hab. : 3 080 euros

30. Shanghai :

6 200 km² 17,4 millions d'habitants PIB/hab. : 4 520 euros

31. Chongqing :

82 000 km² 7 millions d'urbains sur 31 millions d'habitants PIB/hab. : 930 euros

(Attention le numéro 31 ne figure pas sur la carte : Chongqing est située sur le Yangzi Jiang, juste en amont du grand lac de retenue du barrage des Trois Gorges (sur la carte à l'intersection des zones 18, 15, 16 et 20). La municipalité est de création récente : elle a été détachée de la province du Sichuan, alors la plus peuplée de toutes les provinces chinoises, en 1997. La principale cause de ce changement de statut est la gestion du lac du barrage des Trois-Gorges, et en particulier du déplacement et du relogement des personnes riveraines du fleuve.)

Régions administratives spéciales (2)

Hong Kong :

1 090 km² 7,3 millions d'habitants PIB/hab. : 19 000 euros

Macao :

24 km² 0,5 million d'habitants PIB/hab. : 12 000 euros

Les données pour le PIB sont de 2005. Sources : China Internet Information Center ; DCA ; Hong Kong Trade Development Council.

VII - DES VILLES À ÉCHELLE CHINOISE

Si elle reste une nation essentiellement rurale, la Chine n'en abrite pas moins la plus importante population urbaine du monde, alimentée par l'exode rural. Les 37 % de Chinois vivant en ville représentent quelque 480 millions de citadins, et une masse croissante de tensions sociales.

Un archipel urbain

La Chine compte en 2006 plus de 300 villes de plus de 200 000 habitants, une centaine de plus de 500 000 habitants et 40 villes abritant plus de 1 million de résidents. Outre les quatre municipalités autonomes (statut spécial conféré aux 4 plus grandes villes, les faisant dépendre directement du pouvoir central au même titre que les provinces), les principaux centres urbains du pays sont les villes de Harbin et Shenyang dans le nord-est, Wuhan dans le centre et Guangzhou (ex-Canton) dans le sud, qui toutes approchent ou dépassent 5 millions d'habitants. Pour leur part, Changchun et Dalian au nord-est, Nanjing à l'est et Chengdu et Xian dans l'intérieur comptent chacune plus de 2 millions d'habitants.

Des aimants à population

C'est l'exode rural qui soutient la forte croissance de la population urbaine chinoise, passée de 25 % de la population totale en 1990 à 37 % en 2006. Entre ces deux dates, l'estimation de cette population urbaine a augmenté de 180 millions de personnes : l'écart correspond à la part estimée des ruraux en situation de chômage qui ont quitté les campagnes pour venir, au moins temporairement, chercher du travail en ville.

Dès le milieu des années 1980, les zones urbaines ont en effet concentré l'essentiel de la formidable croissance économique générée par les réformes. Si, en 1985, le revenu urbain moyen représentait 1,7 fois le revenu rural moyen, en 2005, le rapport est passé à 3,2. Les villes, et en premier lieu les villes côtières, concentrent les investissements orientés vers l'industrialisation, et partant les créations d'emplois. Des armées de paysans viennent donc y tenter leur chance, faute d'en avoir une dans les campagnes.

Problèmes d'intégration

Cet exode rural illégal et massif pose d'autant plus de problèmes qu'il intervient à un moment où les populations urbaines sont confrontées à leurs propres problèmes sociaux.

Les villes, si elles attirent les investissements créateurs d'emplois nouveaux, sont en effet également les lieux de concentration des industries d'État que les réformes condamnent à de sévères dégraissages de leurs effectifs. Le taux de chômage national des résidents urbains officiels (hors migrants ruraux), officiellement de 4 %, est ainsi estimé en réalité à plus de 10 % de la population active en 2002.

C'est donc un corps social urbain fragilisé, en l'absence de tout système de protection, qui reçoit les vagues d'immigrants ruraux. Venant parfois de très loin (des provinces - principales unités de découpage administratif de la Chine - de l'intérieur vers les villes côtières), et cantonnés par leur manque de qualification aux emplois les moins bien payés, voire aux activités illégales (prostitution, délinquance organisée), ces Waidiren (« gens de l'extérieur ») se heurtent à une forte hostilité des citadins de souche, les Bendiren (« gens du lieu »).

Cette situation augmente les tensions sociales dans des villes que le pouvoir surveille attentivement parce qu'elles sont les plus susceptibles de voir s'organiser un mouvement de contestation de grande ampleur.

« Chengshi » : « la muraille marché »

Ce terme, qui désigne la ville, traduit les rapports ambigus qui ont toujours existé entre les villes et les campagnes chinoises et qui sont poussés à leur paroxysme aujourd'hui.

VIII - RÉGIONS ET IDENTITÉ NATIONALE

Héritière d'un centralisme bimillénaire, la Chine a développé un fort sentiment national. Les particularismes locaux, aux motivations très pragmatiques, ne le remettent pas en question, à la différence de l'indépendantisme des régions périphériques.

Particularismes traditionnels

La Chine « intérieure » - celle des 22 provinces - cultive des particularismes qui s'appuient sur les coutumes locales d'un pays gigantesque. Mais ces régionalismes ne menacent pas l'identité nationale, parce qu'ils n'ont pas de motivations idéologiques. Ils ont toujours été le résultat de jugements conjoncturels, amenant certaines régions à se distancier temporairement du pays. La province centrale du Sichuan illustre ce phénomène. Chaque fois que la Chine a été envahie, elle s'est repliée derrière ses montagnes, restant sourde aux appels du pays pour le défendre. Mais, malgré ses 85 millions d'habitants, elle n'a jamais pour autant développé de sentiment « national » sichuanais.

Régionalismes économiques

Avec le développement économique à partir de 1978, le régionalisme a connu un regain d'intensité. La croissance chinoise est en effet très inégalement répartie, et les provinces florissantes se montrent réticentes à partager les bénéfices. Ainsi, la part de la richesse nationale revenant au gouvernement central (via les impôts) est tombée, entre 1978 et 2005, de 35 à 18 %. Les autorités des provinces riches retiennent en effet une part importante des taxes prélevées, pour financer leurs propres projets plutôt que d'alimenter le budget national.

Une autre illustration de ce « localisme » économique est fournie par les « guerres de barrage » qui opposent des provinces voisines : les administrations régionales prélèvent sur les produits non locaux des droits de « douanes intérieures » illégaux.

« Bendi » : « local, natif »

Le même mot exprime les deux idées. Des liens forts persistent entre les émigrés chinois et leur région d'origine, ce qui renforce les identités locales.

Indépendantismes périphériques

Le régionalisme revêt une autre dimension dans les zones périphériques du pays. Si des endroits comme la Mongolie-Intérieure ont été intégrés au XXe siècle, à l'espace chinois par les mouvements de population (les Mongols n'y représentent plus que 15 % de la population), d'autres régions posent des problèmes sérieux. Il s'agit du Tibet, où les Han (nom donné à l'« ethnie » chinoise, en Chine et hors de Chine. Il dérive du nom de l'une des premières dynasties impériales) sont très minoritaires (environ 10 % de la population tibétaine) et dont les aspirations nationales sont causes de troubles ; et du Xinjiang, province la plus occidentale de Chine. Les peuples turcophones (6 millions d'Ouïgours, notamment) y sont encore légèrement majoritaires ; et leur nationalisme a été réveillé par l'indépendance de leurs cousins ex-soviétiques (Kazakhs, Kirghizes...) au début des années 1990. Il s'ensuit une agitation indépendantiste qui inquiète Beijing, sensible à l'importance stratégique de ce « bouclier » occidental.

« Xinjiang » : « le nouveau territoire »

C'est la région la plus occidentale de Chine (au nord-ouest du territoire). Il faut attendre le XVIIIe siècle pour que ce Far West soit rattaché à l'Empire.

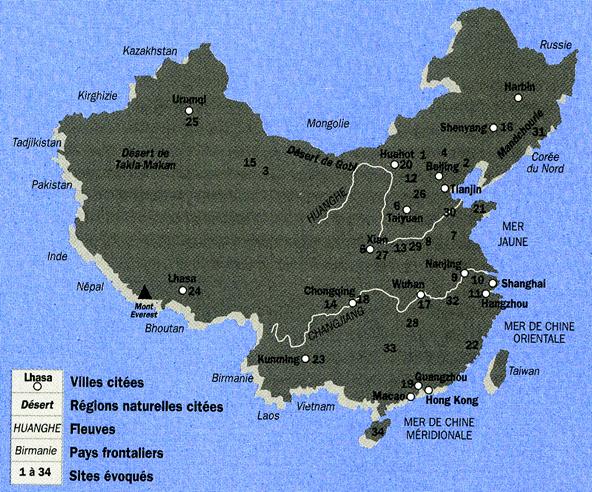

IX - LES GRANDS SITES TOURISTIQUES CHINOIS

Aujourd'hui, plus de 30 sites chinois sont classés au Patrimoine mondial de l'humanité.

Les mégalopoles :

Beijing : capitale depuis le XIIIe siècle. La Cité interdite ; le temple du Ciel ; le Palais d'été.

Shanghai : témoin de la Chine colonisée du XIXe siècle (le Bund) et vitrine de la Chine du XXIe siècle (Pudong).

Hong Kong : une des grandes cités marchandes cosmopolites du monde.

La Grande Muraille :

Bâtie entre le IIIe siècle av. J.-C. et le XVIIe siècle, il s'agit du plus grand ouvrage de génie militaire de la planète. On peut la parcourir à Badaling (1) ou à ses deux extrémités : Shanhaiguan (2) et Jiayuguan (3).

Les anciennes cités historiques :

Chengde (4) : résidence d'été des empereurs Qing.

Xian (5) : capitale des Qin, des Han et des Tang. Murailles. Tombeau du premier empereur Qin Shi Huangdi, fondateur de la Chine au IIe siècle avant notre ère, avec son armée de terre cuite : 7 000 statues de soldats et cavaliers mises au jour à partir de 1974, toutes mesurant près de 2 m et pesant plus de 150 kilos.

Taiyuan (6) : temple de Jinci (Ve siècle).

Qufu (7) : demeure de Confucius.

Kaifeng (8) : capitale des Song. Stèles juives du XVe siècle.

Nanjing - autrefois Nankin - (9) capitale des premiers Ming, puis de Tchang Kaï-chek. Mausolée de Sun Yatsen.

Suzhou (10) : canaux ; jardins de lettrés (XIVe-XVIIIe siècle).

Hangzhou (11) : capitale des Song du Sud. Lac de l'Ouest (Xihu). Sanctuaire bouddhiste (Lingyishi).

Les grands sanctuaires bouddhistes :

Datong (12) : monastères des VIIIe et XIe siècles. Grottes sculptées de Yungang.

Longmen (13) : grottes sculptées du Ve au XIe siècle ; 97 000 statues.

Dazu (14) : dernier grand ensemble de sculptures rupestres de Chine, aménagé jusqu'au XIIIe siècle.

Dunhuang (15) : centre caravanier de la Route de la soie ; grottes à flanc de coteau abritant des peintures et des sculptures depuis le IVe siècle.

Les métropoles régionales :

Shenyang (16) : la grande ville de Mandchourie. Palais et tombeaux des empereurs Qing.

Wuhan (17) : le grand port fluvial du Changjiang. 'Pour de la Grue jaune.

Chongqing (18) : la métropole du Sichuan. Sur un éperon rocheux au confluent du Changjiang et du Jialingjiang.

Guangzhou - autrefois Canton - (19) : la ville animée du Sud, émule de sa voisine Hong Kong .

Les centres d'excursions :

Houhehot (20) : base de départ pour la découverte des steppes mongoles.

Qingdao (21) : station balnéaire du Shandong, « Bretagne de la Chine ».

Quauzhou (22) : vieille ville au cœur du Fujian, province à la fois rurale et dynamique.

Kunming (23) : capitale du Yunnan, province de l'« éternel printemps ».

Lhassa (24) : le Potala, palais des dalaï-lamas. Point de départ pour les circuits au Tibet.

Urumqi (25) : l'Asie centrale chinoise. Déserts et oasis ; lac du Ciel.

Les montagnes sacrées :

Cinq Shan (montagnes) équilibrent l'espace chinois selon la cosmogonie taoïste et abritent des sanctuaires :

Hengshan (26) du Shanxi (nord) ; Huashan (27, ouest) ; Hengshan (28) du Hunan (sud) ; Songshan (29, centre) ; Taishan (30, est).

Les sites naturels :

Changbaishan (31) : quelques-uns des plus beaux paysages septentrionaux de la Chine, à la frontière de la Corée.

Huangshan (32) : une montagne, source d'inspiration des plus grands peintres, où les Chinois communient avec la nature.

Guilin (33) : féeriques paysages karstiques autour du fleuve Lijiang.

Hainan (34) : palmiers et sable blanc. L'île tropicale du Sud chinois.

X - RAPIDE SURVOL D'UN TERRITOIRE IMMENSE

Avant de raconter l'histoire de la Chine, il faut appréhender sa géographie, qui présente toute la variété des climats et des reliefs possibles.

La diversité des paysages est relative à l'immensité du pays, le troisième par la surface après la Russie et le Canada.

Montagnes :

Elles couvrent les deux tiers du territoire.

Point culminant : L'Everest, dans la chaîne de l'Himalaya : 8 848 m

Autres massifs montagneux :

Monts de l'Altaï : 3 000 m

Monts Kunlun

Ulugh Muztag : 7 723 m

Tian Shan

Pic Pobiedy : 7 439 m

Karakoram

K2 : 8 611 m

Monts Gangdise

Kangrinboqe Peak : 6638m

Climat : 18 zones climatiques différentes.

Côtes :

Longueur : 14 500 km (mer jaune, mers de Chine orientale et méridionale)

Principaux fleuves :

Yangzi Jiang (le fleuve Bleu) : 5 980 km

Huang He ( le fleuve Jaune) : 4 845 km

Xi Jiang : 2 653 km

Amour (avec la Russie) : 4 667 km

Sur le dos d'un oiseau phénix ou d'un dragon ailé

Imaginons que nous puissions monter sur le dos d'un oiseau phénix ou sur celui d'un dragon ailé (les deux animaux mythiques les plus populaires pour les Chinois) qui survolerait l'immense espace, du Tibet à la Mongolie, de l'Asie centrale à celle du Sud-Est, du désert de Gobi à la mer de Chine, c'est-à-dire de la Sibérie à l'équateur et du Pacifique au cœur du continent eurasien, là même où s'est développée la civilisation de la Chine...

Il nous faudra prendre des forces pour parcourir à tire d'aile les quelque trois mille kilomètres qui séparent à vol d'oiseau les frontières nord et sud de cet immense Empire, qui s'étend par ailleurs d'est en ouest sur plus de quatre mille kilomètres...

La Chine accaparant à elle seule une bonne partie du continent asiatique, il est normal que toutes les variétés de sols et d'espèces végétales ou animales s'y côtoient et qu'elle connaisse tous les climats, tant les latitudes y sont différentes, de la partie septentrionale de la plaine mongole jusqu'à l'extrême pointe méridionale de l'île de Hainan.

D'un coup d'aile, hissons-nous jusqu'aux sommets himalayens.

Le plus haut massif montagneux de la planète

Au sud-ouest, ils forment ces gigante sques plissements de l'ère quaternaire au creux desquels les grands fleuves de la Chine, le Huang He ou fleuve Jaune, au nord, et le Yangzi Jiang ou fleuve Bleu, au sud, prennent leur source. Entre les glaciers du toit du monde et les plaines désertiques du désert de Gobi s'étendent des hauts plateaux qui, par degrés, descendent lentement pour se transformer d'abord en plaines fertiles à blé et à céréales (celle de la Chine centrale est aussi vaste que la France), puis en zones de steppes où l'aridité devient de plus en plus prononcée avant de s'achever dans les sables de déserts brûlants.

Pour peu que nous soyons capables de voler très vite, il nous sera possible, en quelques heures, de passer d'un extrême à l'autre, en matière de conditions climatiques.

La grande boucle du fleuve Jaune ( Huang He ), berceau de la civilisation chinoise

Après nous être perchés sur le sommet du mont Everest, piquons vers le nord et suivons le cours du fleuve Jaune.

Le grand fleuve du nord de la Chine fait une immense boucle en remontant vers le désert de Gobi, avant de redescendre vers le sud-est puis de repartir plein nord-est, vers le golfe de Bohai où il finit par se jeter dans la mer (en changeant souvent de lit et d'embouchure !). Il traverse alors une immense plaine de loess, cette fine poussière orangée que les vents apportèrent d'Asie centrale après la dernière période glaciaire, environ dix mille ans av. J.-C. Dès que le loess est arrosé, il devient l'une des terres les plus fertiles du monde, propice à la culture des céréales.

C'est là qu'est née la Chine, là que les premiers Chinois se sédentarisèrent pour s'adonner à la culture du millet, ainsi qu'en atteste l'étude des deux grandes cultures néolithiques de la Chine du Nord, celle de Yangshao, au nord-ouest et au centre, caractérisée par des poteries peintes en rouge et en noir, et celle de Longshan, sur la côte orientale, où elles sont entièrement noires.

Le bassin du fleuve Bleu ( Yangzi Jiang ), l'autre pôle de développement culturel de la Chine

Dirigeons-nous à présent vers le sud-est.

Sous nos ailes apparaissent les méandres du fleuve Bleu qui serpente sur plus de six mille kilomètres jusqu'à la mer de Chine. Ce fleuve capricieux, dont le débit peut prendre des proportions catastrophiques traverse des régions montagneuses sculptées par la riziculture, où la mousson, déjà, se fait sentir. Ses eaux, rouges au Sichuan, virent au bleu-vert à partir de Wuhan. Depuis dix ans, la construction du barrage des Trois Gorges ( Sanxia ), gigante sque chantier digne de la Grande Muraille dont l'achèvement est prévu pour 2009, vise à prévenir des inondations qui causèrent, au fil des siècles, un très grand nombre de victimes, allant parfois jusqu'à entraîner d'un seul coup plusieurs dizaines de milliers de morts.

La mer de Chine et ses pirates

Regardons, au loin, briller l'océan : ses eaux scintillent sous le soleil, dans l'entrelacs des promontoires, des criques, des baies majestueuses et des îlots innombrables !

Les côtes chinoises, tourmentées à l'extrême, sont prolongées par des milliers d'îles, comme si le continent avait été mordu par un grand dragon et s'était émietté dans la mer depuis le Japon jusqu'à l'Indonésie : ce sont des lieux parfaits pour la pêche, la piraterie et les trafics en tous genres.

Froid vif et chaleur accablante

Au nord, le froid est vif l'hiver, qui dure de décembre à mars, et la chaleur accablante l'été. Le printemps et l'automne y sont les saisons les plus agréables. Si, à Pékin, la température descend rarement au-dessous de - 10° C, en revanche, au-delà de la Grande Muraille, vers les plaines de Mongolie, il n'est pas exceptionnel que le thermomètre pulvérise les - 40° C, tandis que l'été, le mercure dépasse régulièrement les + 38° C. À Turfan, l'oasis de la Route de la Soie qui s'étend dans une dépression située à 150 mètres au-dessous du niveau de la mer, on a relevé la température record de + 50 ° C en plein été. Dans la région centrale, qui va de Shanghai, sur la côte, à Chendu, dans le Sichuan, les étés sont longs, chauds et humides, et les hivers courts et froids. Le Sud, où l'hiver ne dure que de janvier à mars, reçoit les pluies de la mousson et les typhons s'abattent régulièrement sur les régions côtières. Le reste de l'année, le crachin peut succéder au soleil en quelques minutes, conditions idéales pour l'éclosion et la pousse de la flore qui compte, on s'en doute, de nombreuses variétés tropicales.

Des épineux du désert aux orchidées des forêts tropicales

À cette variété géologique et climatique correspondent d'inestimables trésors en matière de faune et de flore.

On trouve en Chine toutes les variétés de paysages, depuis les étendues désolées des mers de sable et de cailloux, où seuls arrivent à pousser quelques rares buissons épineux, jusqu'aux drôles de bosses calcaires recouvertes de végétation luxuriante qui se reflètent dans les eaux limpides et calmes du fleuve Li Jiang à Guilin, en passant par les rochers dentelés des « forêts de pierre » au Yunnan et les sommets tourmentés des « montagnes sacrées » qui émergent des nuages et des brumes, sur lesquelles s'accrochent, tels de courageux grimpeurs, les genévriers tortueux et les pins centenaires. Au Sud, au cœur des forêts tropicales qui couvrent les montagnes, poussent de nombreuses variétés d'orchidées aux couleurs rares et subtiles.

Une faune fabuleuse

De multiples espèces animales sont représentées dans l'art chinois ancien, notamment sur les panses des vases de bronze de la période archaïque, témoignant notamment de la présence du rhinocéros et du crocodile, du dauphin du fleuve Bleu et de la salamandre géante.

Sur les plateaux herbeux des confins occidentaux de la Chine, regardons galoper les petits chevaux importés d'Asie centrale, où ils vivaient à l'état sauvage, par les tribus nomades ! Ils sont vifs comme l'éclair et enfourchés par les chasseurs tenant un aigle au poing, prêts à lâcher l'oiseau de proie sur un lièvre. Ici et là, immobiles et occupés à raser la plus petite touffe d'herbe, les chèvres et les moutons sont rassemblés en troupeaux immenses, gardés par de gros chiens à poil jaune, capables de tuer le loup ou l'ours, les prédateurs de la steppe, sous l'œil aiguisé des aigles sauvages et des vautours à l'affût du moindre cadavre d'animal.

Sur la Route de la Soie qui traverse à présent les déserts, des chameaux au pas lent et majestueux transportent leurs marchandises précieuses.

Des espèces rares

Plus au nord, on arrive aux confins de la Sibérie, où, lorsque l'hiver est trop rude, le tigre blanc de la taïga, un terrible félin capable de tuer une vache en trois coups de patte, tente parfois une incursion en territoire chinois.

Piquons vers le sud, où le bambou remplace peu à peu l'azalée, le rhododendron, le magnolia et le ginkgo biloba (son surnom d'« arbre au mille écus » lui vient de l'aspect de ses feuilles qui deviennent jaunes dorées à l'automne et forment comme un tapis d'or à ses pieds) dont l'âge peut facilement atteindre mille ans et les vertus médicinales rendre centenaires les amateurs de décoction de ses feuilles. Nous arrivons au royaume du panda géant ; ce plantigrade, devenu l'emblème des écologistes du monde entier, vit dans les vallées intermédiaires situées entre les chaînes du Sichuan aux cimes dentelées et les premiers contreforts coiffés des neiges et des glaciers de l'Himalaya tibétain.

D'autres espèces rares peuplent les montagnes chinoises : le léopard des neiges, le bouquetin, la zibeline, le yak sauvage, mais il faut être à l'affût pour les apercevoir car ces animaux menacés par l'homme ne se laissent pas approcher facilement.

Dans la partie la plus méridionale du monde chinois, le climat devient carrément tropical. Nous croisons des vols de grues, de canards sauvages, d'outardes (oiseaux échassiers), de cygnes et de hérons, avant de nous poser sur les branches des arbres des forêts luxuriantes peuplées de singes gibbons et d'éléphants, de calaos, de perroquets et de loris (lémuriens).

Chine « intérieure » et Chine « extérieure »

Un contraste frappant oppose, sur le plan de l'exploitation du sol, ce qu'on appelle la Chine « intérieure » caractérisée par une agriculture intensive, sédentaire et irriguée, et la Chine « extérieure », située au-delà de la Grande Muraille, coupée du réseau fluvial qui fit la richesse des régions intérieures, où règne une agriculture pastorale accompagnée par quelques enclaves agricoles dans les oasis ou par une agriculture sèche tenant lieu d'appoint aux éleveurs.

Les communications fluviales, clé de l'essor de la Chine intérieure

Les fleuves et les rivières ont toujours servi de routes de communication à la Chine « intérieure », où le Grand Canal, creusé à partir du IIIe siècle av. J.-C. par le Premier Empereur Qin Shihuangdi, servit de trait d'union entre le Nord et le Sud, tandis que la Route de la Soie, cet itinéraire de près de sept mille kilomètres reliant Rome à la ville capitale chinoise Chang An, jouera le même rôle pour la Chine « extérieure ». Mais dans un cas, il suffisait de se laisser porter par les courants tandis que dans l'autre, il s'agissait d'affronter les déserts les plus arides et de parcourir un véritable périple initiatique à travers l'Asie centrale, en longeant des contrées inhospitalières où il n'était pas rare de mourir de faim et de soif.

Une Chine « intérieure » surpeuplée ; une Chine « extérieure » presque vide

Si la Chine « intérieure » et la Chine « extérieure » ont des superficies comparables, il n'en va pas de même pour leur densité de population, les zones extérieures n'ayant jamais excédé, selon les époques, 5 à 10 % de la population totale du pays.

XI - UNE NATION RURALE

Malgré un exode rural important depuis le début des années 1990, les campagnes abritent toujours en 2007 près des deux tiers de la population chinoise. Si certaines régions ont pu diversifier leurs activités rurales, celles qui restent dépendantes de l'agriculture uniquement sont confrontées à de graves problèmes de sous-emploi et de pauvreté.

« Nongcun » et « Gongcun »

Le premier terme (« Nongcun » : « agriculture-village ») désigne les campagnes traditionnelles ; le second (« Gongcun » : « industrie-village »), les bourgs industriels qui leur donnent un nouveau visage.

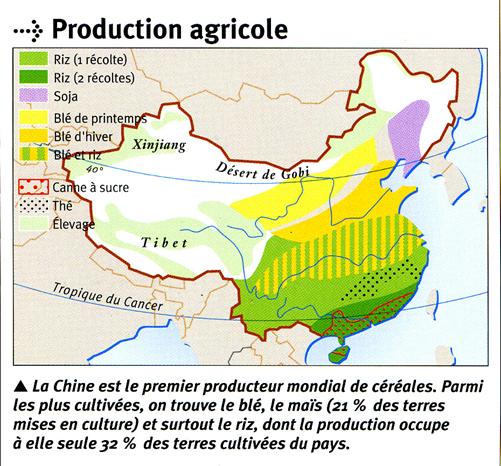

|

Les faiblesses d'une puissance agricole La Chine est une grande puissance agricole. Ne disposant que de 7 % des terres cultivables du monde pour 20 % de sa population, elle a consacré tout au long de son histoire de nombreux efforts à l'amélioration de la productivité de ses terres. Ce besoin a été augmenté depuis 1949 par la réduction de cette surface cultivable (de 115 à 95 millions d'hectares) du fait de l'industrialisation et de l'érosion des sols. |

Premier producteur mondial de céréales (avec une récolte annuelle de quelque 400 millions de tonnes, essentiellement riz et blé) et de pommes de terre (60 millions de tonnes), premier éleveur de porcins (430 millions de têtes) et d'ovins (130 millions de têtes), elle compte également d'importantes cultures destinées à la transformation industrielle (premier rang mondial pour le coton et le tabac, deuxième pour le thé).

Mais cette agriculture ne compte plus en 2005 que pour 15 % du PIB, alors qu'elle emploie encore plus de 50 % de la population active. Les régions qui dépendent entièrement de l'agriculture sont dès lors confrontées à de graves problèmes de revenus.

Les nouvelles campagnes

Face à ce problème, les régions qui l'ont pu ont doté leurs campagnes de nouvelles activités, permises, parallèlement à la décollectivisation des terres, par les réformes économiques introduites à partir de 1978. Les « entreprises de bourgs et de villages » ont développé ces nouvelles activités, essentiellement industrielles. Au nombre de plus de 20 millions, ces entreprises rurales non-agricoles employaient près de 130 millions de personnes en 2000.

Elles n'ont cependant pas suffi à résoudre les problèmes de la Chine rurale, surtout à cause de leur développement géographique inégal. Si les campagnes des dynamiques provinces côtières abritent à la fin des années 1990 près de 50 % d'emplois non agricoles, la proportion tombe à moins de 15 dans les provinces pauvres de l'intérieur.

Des problèmes insurmontables

L'ampleur du problème des campagnes se lit dans la dégradation relative du revenu rural par rapport au revenu urbain. Alors que les paysans chinois disposaient en 1985 de revenus équivalant à 60 % de ceux de leurs concitoyens citadins, le rapport n'est plus que de 31 % en 2005.

Et cette paupérisation relative généralisée recouvre des problèmes plus graves encore à l'intérieur des campagnes. Le plus sérieux de ces problèmes est celui du sous-emploi. Le nombre de personnes officiellement enregistrées comme résidentes à la campagne et dépourvues d'emploi productif est estimé à près de 200 millions en 2006. Faute de solution sur place, nombre de ces chômeurs en puissance se sont engagés dans un exode rural illégal mais massif, dont le but est en général de faire vivre une famille restée au pays et d'amasser un modeste pécule pour revenir s'y installer.

XII - DIS-MOI CE QUE TU MANGES ET JE TE DIRAI QUI TU ES...

En Chine comme ailleurs, c'est la façon de subsister qui façonna le mode de vie des populations humaines.

Le peuplement le plus dense s'effectua là où les hommes s'adonnèrent les premiers à une agriculture sédentaire évoluée, qu'il s'agisse de céréales nécessitant une irrigation sommaire, telles que le blé, l'orge et le millet, au Nord, ou de l'élevage des bœufs, des moutons et des chevaux, pratiqué dès l'époque préhistorique, et bien sûr de la riziculture inondée au Sud - attestée dès le sixième millénaire av. J.-C. au Zhejiang - dont le développement atteignit son plein essor vers l'an mil, sous la dynastie des Song .

Riz et céréales pour la Chine « intérieure »

Au nord du fleuve Bleu, riz et céréales produits avec de bons rendements permirent de nourrir les millions de bouches de la population la plus nombreuse de la planète.

Au sud, les populations se sont habituées aux conditions naturelles difficiles, abandonnant, dès l'époque protohistorique, la cueillette primitive, permise par la luxuriance et la générosité de la nature, pour une agriculture itinérante sur brûlis. Certaines particularités primitives subsistent, encore aujourd'hui, chez les nombreuses ethnies qui peuplent le sud du Guangdong, du Guizhou et du Yunnan : habitat sur pilotis ; élevage du buffle - véritable machine à tout faire - et du cochon noir ; préparation du poisson fermenté (nuoc-mâm des Vietnamiens).

Viande et laitages pour la Chine « extérieure »

La zone occidentale, celle des steppes, fut occupée par des nomades éleveurs, toujours à la recherche de zones de pacage et contraints au déplacement à cause du climat et de la pauvreté des sols. Leurs conditions de vie en ont fait des guerriers éleveurs de chevaux, ne répugnant pas à s'en prendre au butin des caravanes pour améliorer leur maigre ordinaire. Les produits animaux (lait, fromage, beurre, peaux et poils, sans oublier les fientes séchées à usage de combustible) suffisent à la plupart des besoins de ces populations qui serviront d'intermédiaires entre les peuples sédentaires de la Chine et ceux de l'Asie centrale.

Assurant leur subsistance grâce à une agriculture de céréales capables de résister au froid (orge, seigle, sarrasin) à laquelle est généralement associé l'élevage des yaks, des chevaux et des moutons, les populations des zones himalayennes et de leurs confins (qui s'étendent du Qinghai au Tibet) furent toujours beaucoup moins nombreuses. Sur ces hauts plateaux balayés par les vents glacés, les maisons des cultivateurs sont reconnaissables à leurs toits de pierres plates tandis que les éleveurs se contentent de tentes noires, qu'ils démontent et remontent au gré de la transhumance.

Selon le taoïsme, la nourriture est Yin ou Yang

À l'instar de tous les autres éléments naturels, la nourriture peut être Yin (la passivité dans la philosophie taoïste) (légumes, fruits) ou Yang (l'activité) (viandes, fritures, riz et céréales). Les recettes de cuisine taoïstes, telles qu'on peut les recueillir au monastère du Temple du Nuage Pourpre, fondé par les empereurs Ming à la frontière du Shaanxi et du Hubei, insistent toutes sur cette distinction.

À certains moments de l'existence, il importe de manger Yin tandis qu'à d'autres il faut, au contraire, absorber de la nourriture Yang. Les saveurs (âcre, salée, aigre, amère et douce) des aliments ont un lien avec leurs effets thérapeutiques. C'est ainsi que la saveur âcre, qui est la plus Yang (donc réchauffante), stimule la circulation du sang et bonifie le cœur, tandis que la saveur amère, qui est la plus Yin (donc refroidissante), a des effets positifs sur les rhumatismes et sur la fièvre.

La nourriture taoïste est essentiellement végétarienne et à base de soja. L'un des impératifs nécessaires pour atteindre l'Immortalité consistait à s'abstenir de toute céréale.

Lorsque le bouddhisme se répandit en Chine, les écrits se multiplièrent sur la toxicité de la viande, de l'alcool et, d'une façon générale, sur les mets épicés, piquants ou trop riches.

Les Chinois croient aux vertus analogiques de la nourriture : manger du pénis de cerf ou de chien améliore les performances sexuelles ; manger des rognons de mouton ou de porc est bon pour les reins ; manger un animal vivant (poisson, serpent, voire singe) est excellent pour la vitalité, etc.

Se nourrir, c'est aussi nourrir son Qi

En Chine, la cuisine tient au moins autant de place que chez nous. Se nourrir, c'est aussi nourrir son Qi (prononcer « tchi » : l'énergie vitale, le souffle originel). C'est entrer en communion avec des éléments de la nature. C'est bien sûr communiquer avec les autres convives. Partager un repas est un acte social important auquel il est très mal vu de se soustraire. Toutes les grandes fêtes sont l'occasion de banqueter et rien n'est plus réconfortant que d'observer la gaieté des convives attablés dans l'un des innombrables restaurants que compte ce pays.

Les quatre écoles de cuisine chinoise

La cuisine chinoise est souvent classée en quatre écoles, correspondant chacune à une portion du territoire du pays.

Au nord, le blé, le millet et le chou

Au nord, le blé et le millet, préparés sous la forme de boulettes cuites à la vapeur (jiaozi) ou de raviolis, constituent, avec le chou, la base de l'alimentation ; le plat de fête est le célèbre canard laqué à la pékinoise dont on déguste la peau craquante dans de fines galettes de blé, accompagnées de ciboulette et de pâte de haricot fermenté. L'influence de la cuisine mongole y est forte, notamment avec le barbecue et la fondue.

Les soldats mongols faisaient cuire dans leurs boucliers en fer les animaux qu'ils chassaient à cheval et utilisaient leurs casques comme des marmites où ils faisaient bouillir la viande de mouton et les légumes.

À l'est, la cuisson au wok

À l'est, sur la façade maritime, l'abondance des ingrédients et des condiments produit une cuisine extrêmement variée où l'on fait volontiers cuire les aliments dans un wok. Les spécialités « aigres-douces », à base de sauce rouge sucrée, y sont également très prisées. C'est dans cette région que la cuisine végétarienne atteint des sommets d'inventivité.

À l'ouest, le piment et le poivre

Au Sichuan règne le piment rouge introduit par les marchands espagnols au début de la dynastie des Qing et qui a pour vertu de faire sécher la transpiration dans une région où les étés sont brûlants ; il est associé au poivre du Sichuan (malgré son nom, cette épice ne fait pas partie de la famille du poivre, mais bien de celle du citron) , à l'ail et à l'oignon. Avant d'être cuite, la viande est souvent marinée dans le vinaigre. Les poissons sont cuits au court-bouillon assaisonné d'épices.

Au sud, riz cantonais et animaux divers

La cuisine du Sud étant la plus répandue hors de Chine, elle est aussi la plus connue : des dimsum (version cantonaise du brunch ou du petit déjeuner ; repas léger qui peut avoir lieu du matin jusqu'au milieu de l'après-midi, avec familles et amis ; il consiste en un vaste choix de mets salés et sucrés, servis en petites portions. Le terme peut aussi désigner ces plats, souvent servis dans des boîtes vapeur en bambou) au riz cantonais, sans oublier les rouleaux de printemps ( chunjuan : plats contenant principalement des légumes en julienne tels que le chou, la carotte, ou le champignon « oreille de Judas ». Certains incorporent de la viande émincée, habituellement du bœuf ou du poulet, d'autres des fruits de mer. La garniture est enroulée dans une mince feuille faite à base de farine, et qui n'est jamais très cuite) et autres pâtés impériaux (équivalents aux nems vietnamiens), dans toutes les villes de la planète des restaurants chinois proposent ces spécialités.

Par contre, hors de Chine il est très difficile de déguster les animaux dont raffolent les Cantonais : chiens, chats, ratons laveurs, rats, lézards, insectes et même singes que les clients tiennent à commander vivants, car plus la chair est fraîche et plus grandes sont leurs vertus énergétiques ou aphrodisiaques... Un dicton populaire rappelle que « les Cantonais mangent tout ce qui vole dans le ciel, et tout ce qui marche sur la terre » et bien des parties anatomiques rarement consommées en occident sont considérées comme des mets de choix : viscères, têtes, pattes, queue...

____________