Le Moyen Age - Seconde partie

Les Capétiens

L'histoire des Capétiens, de Hugues Capet à Louis XI, sera dominée par la lutte entre le roi et les grands féodaux qui seront forcés, les uns après les autres, de reconnaître le pouvoir royal. Autour du domaine primitif des Capétiens se grouperont, petit à petit, les territoires que le roi, par mariage, par alliance ou par conquête, annexera à la couronne. Ainsi se formera la France, par l'extension des limites du domaine royal.

A l'avènement de Hugues Capet, le royaume des Francs s'étendait des bouches de l'Escaut à celles du Llobregat, en Catalogne, et s'arrêtait à la Meuse, la Saône et la crête des Cévennes. Le roi de France était suzerain de tout ce territoire allant de Bruges à Barcelone. Cependant, l'autorité royale, nous l'avons dit dans le cours précédent, était depuis longtemps ruinée. Hugues Capet n'était qu'un baron investi du titre de roi, mais sans pouvoir effectif en dehors de son domaine propre. Ce domaine comprenait l'Île-de-France, la Brie, la Beauce, le Beauvaisis et le Valois. En outre, l'archevêque de Reims, ainsi que les évêques royaux de Beauvais, de Noyon, de Châlons, de Laon et de Langres reconnaissaient son pouvoir direct et lui fournissaient de l'argent et des soldats. Néanmoins, le roi de France n'était alors que le premiers des grands féodaux.

Dans le nord de la France, le comte de Flandre, le duc de Normandie, le comte de Blois et de Champagne, le comte d' Anjou, le duc de Bretagne et le duc de Bourgogne étaient des seigneurs riches et puissants, jaloux de leurs privilèges et peu enclins à obéir au roi.

Le régime féodal s'était également répandu dans le Midi, mais l'esprit militaire et aristocratique y était moins intense. On y distinguait le duché d' Aquitaine, le duché de Gascogne, le comté de Toulouse et le comté de Barcelone. Ces quatre suzerainetés se partageaient les peuples méridionaux, et sur elles, le roi capétien, trop éloigné et trop faible, ne pouvait avoir aucune action.

La société féodale, sortie du chaos du Xe siècle, était basée sur la nécessité où se trouvaient les faibles de rechercher l'appui des puissants. C'était une société guerrière et aristocratique qui vivait sous le régime agricole. On peut dire que ce qui caractérisait essentiellement la féodalité, c'était le rôle prépondérant que jouait la terre dans les relations sociales.

Lorsque, par suite de la décadence du pouvoir royal, les invasions et le brigandage avaient ravagé le pays, les petits propriétaires, les cultivateurs, les artisans s'étaient tournés vers les grands propriétaires, les évêques, les officiers royaux - vers quiconque exerçait auprès d'eux un pouvoir réel et avait assez de force matérielle, ou d'autorité morale pour les défendre ; ils s'étaient recommandés à lui et l'avaient reconnu comme seigneur. D'autre part, si les faibles avaient besoin de trouver un protecteur, les forts avaient un égal besoin de trouver des soldats, des serviteurs, des cultivateurs. Il s'était ainsi formé, entre les uns et les autres, une infinité de groupements et d'associations, soumises aux conditions les plus variées, mais qui avaient toutes pour objet d'assurer la protection des faibles et la puissance des forts.

En bas de la hiérarchie féodale se trouvaient les paysans, libres ou serfs, qui cultivaient les terres qu'ils tenaient du seigneur, et qui lui devaient, outre les redevances, le travail destiné à mettre en valeur le domaine qu'il exploitait directement. Au-dessus, se trouvaient les hobereaux, possesseurs d'un château, qui protégeaient ce petit peuple et vivaient de son travail ; puis les barons, seigneurs de terres importantes, et enfin les grands feudataires, qui tenaient leur fief directement du roi. Ils lui devaient l'hommage et le serment de féodalité. Ils étaient tenus envers lui à l'auxilium, c'est-à-dire, à l'aide personnelle et financière, et au consilium, c'est-à-dire, à l'assistance par conseils.

Le roi, étant considéré comme le descendant des Césars romains, n'était pas seulement un suzerain; il était le roi justicier, le roi défenseur, et surtout, il était l'oint de Dieu. Le sacre donnait à la royauté un caractère ecclésiastique et divin. Elle apparaissait donc, au milieu de l'anarchie, de la misère universelle et de la réalité triste des Xe et XIe siècles, comme un idéal, un espoir et un principe d'ordre.

La seule loi transcendante qui avait survécu au chaos du Xe siècle était 1a loi religieuse. L'Église était la seule force civilisatrice. Malheureusement, le clergé était fort inégal : à côté de certains pontifes, dont la pensée était uniquement tournée vers le bien des âmes et le culte de Dieu, on trouvait des évêques-soldats surtout préoccupés d'acquérir pour leur église des biens et des droits, fût-ce par la force ou, parfois même, par le mariage. Le clergé rural était fruste et ignorant. Dans l'ensemble, le clergé du XIe siècle avait grand besoin d'une réforme. Celle-ci allait, d'ailleurs, commencer dès le milieu du XIe siècle, sur l'initiative du pape Grégoire VII et des moines de Cluny.

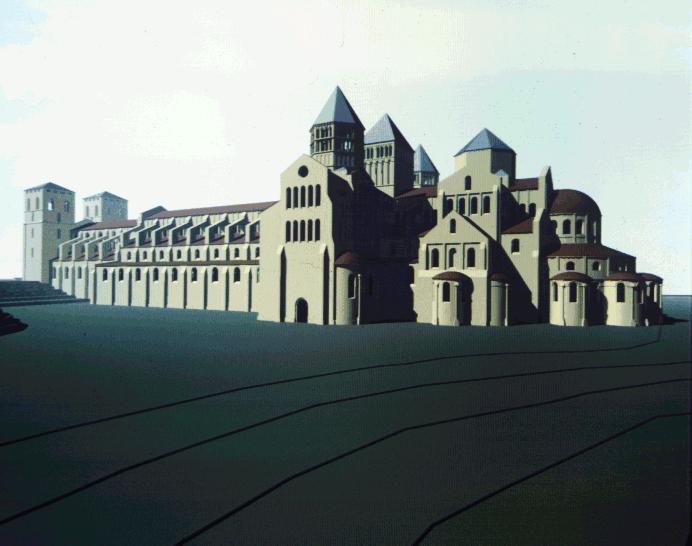

Le monastère de Cluny avait été fondé en 910 dans le comté de Mâcon, en Bourgogne. Son fondateur, Guillaume le Pieux, duc d'Aquitaine, voulut réagir contre un des abus les plus caractéristiques du Xe siècle : les ducs et les comtes devenaient abbés pour mieux exploiter le bien des moines. Il stipula donc que « les moines seront soustraits à toute domination temporelle, qu'elle vienne de nous, de nos parents, ou même du Roi », et les plaça sous le contrôle de l'Église romaine. L'exemple de Cluny devint contagieux. Une foule de monastères fut incorporée à l'église clunisienne et, au bout de deux siècles, Cluny était devenu la capitale du plus vaste empire monastique que la Chrétienté eût jamais connu.

Monastère de Cluny, fondé en 910

Placés sous la règle de Saint Benoît, les moines clunisiens attachaient une importance extrême aux travaux de l'esprit. Le travail manuel était pratiqué juste assez pour que les moines n'oublient pas le précepte de l'humilité, mais les heures qu'ils ne consacraient pas à l'oraison ou aux offices, étaient pour la plupart employées à apprendre le chant, à copier les manuscrits, à lire les ouvrages de la littérature sacrée et même de la littérature profane. La lutte contre l'ignorance était un des premiers articles du programme de réforme. Ainsi la grande abbaye fut un lieu d'enseignement où des maîtres réputés formaient les novices.

Par un autre côté, Cluny donna au monde monastique un exemple salutaire : elle plaça à un niveau très élevé les devoirs de l'hospitalité et de la charité. Cluny se distingua encore par la place faite à la prière liturgique. Rien n'était trop beau, ni trop parfait pour rehausser les fonctions sacrées. Par là, Cluny prépara la magnifique renaissance de l'art chrétien qui se produisit autour des sanctuaires monastiques aux XIe et XIIe siècles. C'est de Cluny que sortit l'art roman.

Grâce aux Clunisiens, et d'autres ordres religieux, l'Église réussit à soustraire une partie de ses membres aux influences féodales. Elle réussit également à faire accepter des institutions ou mouvements de paix, telles « la paix de Dieu » , qui avait pour but de soustraire aux violences certaines catégories de victimes, et la « trêve de Dieu » qui interdisait la guerre sous peine d'excommunication, du mercredi soir jusqu'au lundi matin ainsi que pendant les fêtes religieuses.

Les quatre premiers rois capétiens qui, après la mort de Hugues Capet, occupèrent tout le XIe siècle, n'eurent et ne pouvaient avoir d'autre tâche que de consolider leur trône, de lutter contre des vassaux trop puissants, d'assurer une certaine paix, une certaine justice sur leurs propres domaines. L'intérêt du XIe siècle réside donc d'une part en la réforme monastique de Cluny et, d'autre part, en deux événements de l'extérieur qui allaient bouleverser l'époque et retentir bien au-delà : la conquête de l'Angleterre et les croisades.