Les Origines de la France

Du Big-bang au Paléolithique

Il y a vingt ou trente mille ans, vivaient à Cro-Magnon des êtres humains dont les ossements brunis reposent maintenant dans des vitrines au Musée de l'Homme, à Paris. Des dizaines, et même des centaines de milliers d'années auparavant, avaient vécu des hommes dont les outils de pierre taillée ont été découverts sur le territoire de la France actuelle. C'est pourquoi les époques qui terminent le premier âge de l'humanité, l'âge paléolithique, portent le nom de localités françaises.

Les plateaux calcaires qui bordent à l'ouest le Massif Central sont coupés de rivières, la Dordogne et ses affluents. Là, notamment dans la vallée sinueuse de la Vézère, se trouvent quelques-uns des lieux célèbres de la Préhistoire, Cro-Magnon, les Eyzies, la grotte de la Madeleine. C'est là aussi qu'en 1940 trois jeunes gens firent une découverte sensationnelle, celle de la grotte de Lascaux.

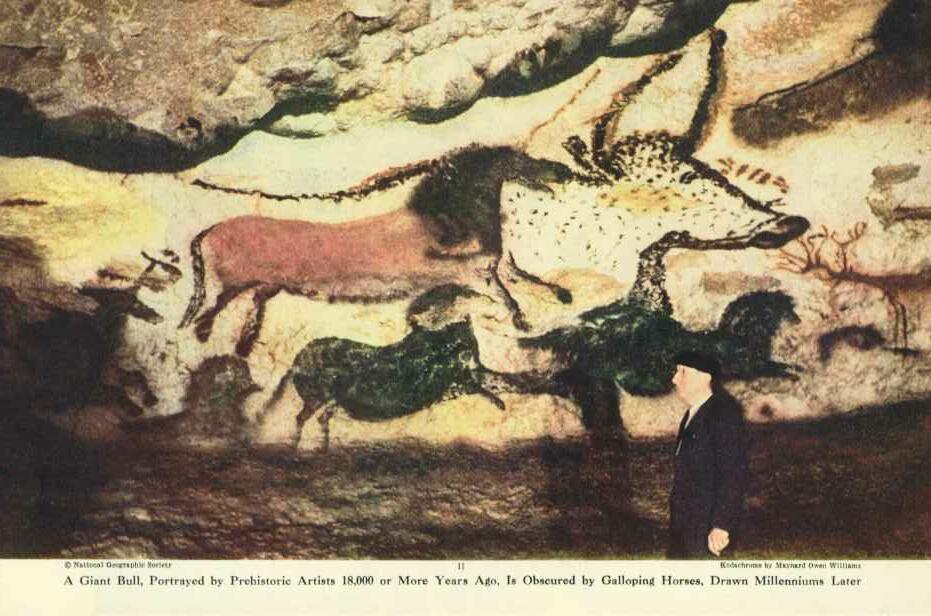

Peinture rupestre des grottes de Lascaux

Haut lieu de la préhistoire, Lascaux est un espace mythique : à cause de sa découverte fortuite par un jeune garçon poursuivant son chien ; par le rôle que la grotte joua pendant la Résistance et que Malraux évoque dans ses Antimémoires ; parce que le public ne put visiter ses trésors que pendant moins de vingt ans. Les ornements de cette grotte sanctuaire appartiennent au Magdalénien, dernière grande civilisation paléolithique en Europe, et constituent l'une des plus belles uvres d'art pariétal du monde.

Le miracle de la découverte de Lascaux a été souvent conté. Nous devons la révélation de cette merveille à l'obstination d'un jeune homme montignacois de 17 ans, Macel Ravidat. Le 8 septembre 1940, il avait découvert, dans le coteau au-dessus de Montignac, avec quelques camarades et son chien Robot , un petit effondrement naguère mis au jour par la chute d'un grand arbre. Quelques jours plus tard, le jeudi 12 septembre, il reviendra, muni d'une lampe à pétrole et d'un grand couteau, tous deux de sa fabrication, pour désobstruer cette entrée et se glisser sur un cône d'éboulis argileux. Il est alors accompagné de trois autres garçons (Georges Agnel, Simon Coencas et Jacques Marsal). Il dégringole et prend pied, vite rejoint par le reste de l'équipe, dans ce que nous nommons la Salle des Taureaux. C'est à une vingtaine de mètres de là, dans le Diverticule Axial, qu'à la lumière fuligineuse de leur lampe, les jeunes inventeurs aperçurent les premières peintures. Ils allèrent ensuite de découvertes en découvertes et, le lendemain - un vendredi 13 - Marcel Ravidat, à la force des poignets, descendra à la corde dans le petit gouffre de cinq mètres de profondeur, appelé Puits.

Le vieux maître des garçons, l'instituteur Léon Laval, fut prévenu quelques jours après. Les jours suivants virent l'arrivée de l' abbé Henri Breuil, alors considéré comme le « pape » de la Préhistoire, et qui déclara, à la suite de sa visite, que la Grotte de Lascaux était « la Chapelle Sixtine de la Préhistoire » ; la grotte fut aussitôt classée monument historique (27 décembre 1940). Suivirent alors de nombreux préhistoriens et une grande foule de visiteurs. Malgré cette affluence, nul dégât ne fut à déplorer grâce à l'attentive surveillance des quatre jeunes gens, et la plupart des objets accessibles furent collectés et mis à 1'abri.

Abbé Henri Breuil

Découverte donc le 12 septembre 1940, son exploration scientifique est cependant plus tardive. Suscités par l'abbé Breuil, les premiers travaux scientifiques sont réalisés par son disciple l'abbé A. Glory ; des années durant, de 1952 à 1963, celui-ci procède à l'exécution de relevés d'autant plus précieux que la grotte, ouverte au public depuis 1948, avait déjà subi quelques agressions : une cavité bouleversée, des contextes modifiés, des sols abaissés, etc. En dehors de ce premier sauvetage, l'abbé, rompu aux méthodes de fouille, étudie la stratigraphie du remplissage de la grotte en relevant une quinzaine de coupes et en dégageant la couche archéologique. Son mérite fut aussi d'alerter la communauté scientifique et les pouvoirs publics du danger encouru par les gravures et peintures rupestres. En effet, du fait de l'affluence touristique, la grotte menaçait de connaître le sort de Font-de-Gaume et des Combarelles; à certains endroits, les peintures des parois et des plafonds commençaient à pâlir; pour combattre ce phénomène dû à un excès de gaz carbonique provoqué par la respiration des visiteurs , on installa un système de ventilation.

Cependant, en dépit d'une épuration continue de l'atmosphère qui se révéla inadaptée , les parois de la grotte de Lascaux subirent une contamination biologique : plusieurs centaines de colonies d'algues, des fougères, des mousses et des champignons y proliférèrent. De même, malgré les précautions prises, on ne put empêcher l'apparition de légers voiles de calcite qui menaçaient de recouvrir certaines peintures.

En 1963, pour parer définitivement à tous ces dangers, les autorités ordonnent la fermeture de la grotte et lancent une campagne de conservation. Il faudra plus de deux ans pour venir à bout des micro-organismes qui attaquaient les peintures. Sauvé, Lascaux est aujourd'hui ouvert seulement aux personnalités scientifiques objet d'une analyse scientifique menée à bien en 1979 par Arlette et André Leroi-Gourhan et culturelles au maximum cinq personnes par jour et cinq jours par semaine. Depuis 1983, un Lascaux II réalisé par plusieurs peintres et sculpteurs, après numérisation de la grotte véritable, offre au public une reproduction partielle mais fidèle de ce qui constitue une des plus importantes grottes ornées du paléolithique supérieur.

La grotte de Lascaux, longue de 250 m, est une suite de galeries, une grotte-couloir avec un puits et un diverticule (une sorte de recoin). Au nord, l'entrée qui était dans l'axe de l'entrée actuelle mène à la Rotonde, grande salle à parois non verticales dont les figures peintes en noir modelé et en rouge et noir constituent la plus grande frise de tout l'art paléolithique ; en effet, alors qu'à Altamira les plus grands bisons atteignent à peine 2 m et qu'à Niaux ils font moins de 1 m, les bovidés de la rotonde de Lascaux dépassent 5 m de long. Pour exécuter ce « décor » organisé en demi-cercle , les hommes préhistoriques ont utilisé des échafaudages. Prolongeant cette salle des Taureaux, le diverticule axial est une galerie longue de près de 20 m et haute de 3,50 à 4 m, où les parois sont ornées de trois compositions iconographiques ; les figures, beaucoup moins monumentales que celles de la Rotonde, représentent des bovidés vaches et aurochs , des chevaux et des bouquetins. De retour dans la rotonde, sur la droite, vers le sud, on emprunte le « passage », sorte de diverticule secondaire qui sépare la salle des Taureaux de l'abside ; c'est un couloir large de 2 à 4 m dont les parois supportent 385 éléments graphiques qui se répartissent en figures animales diverses, mais aussi en signes parfois peints.

Lascaux

Les parois et le plafond de l'abside, structure circulaire de 5 m de diamètre, sont ornés de figurations peintes et gravées, disposées en bandes étagées ; de bas en haut, à raison d'une seule espèce animale par carrousel, on y trouve des taureaux, des cerfs, des biches, puis, au plafond, des chevaux. L'abside abrite également deux figures particulières : un buf musqué et peut-être un renne, figure rare dans les ensembles pariétaux de l'époque. Le puits qui prolonge l'abside à l'ouest , dégagé sur une profondeur de 5 m, a livré un important matériel archéologique : des pointes de sagaies décorées, des lampes, des résidus de colorants, des coquillages percés, etc. Ici, le décor peint met en scène un rhinocéros, le seul de son espèce, et un homme, unique lui aussi, ithyphallique, à tête d'oiseau et aux bras étendus, renversé par un bison piqué d'une sagaie et les entrailles ouvertes. On ignore quelle signification donner à cette composition énigmatique ; le puits est-il la partie sacrée de la grotte, le cur du sanctuaire ? Le volume suivant, appelé la Nef, est une galerie haute et large, riche en peintures et gravures ; du nord vers le sud, on y remarque cinq grandes compositions de très bonne exécution : panneaux des bouquetins, de l'empreinte, de la vache noire, des cerfs nageant et des bisons croisés.

L'homme de Cro-Magnon a vécu entre 40 000 et 10 000 ans av. J.-C. et ressemblait beaucoup à l'homme de Neandertal, dont il a côtoyé les derniers représentants. Les hommes de Cro-Magnon sont venus de l'est de l'Europe mais ont beaucoup voyagé et se sont installés un peu partout, jusqu'en Chine ou en Afrique. Peuple de chasseurs confectionnant de nombreuses armes et outils, ils sont également artistes, comme en témoignent les peintures retrouvées sur les parois des grottes qu'ils habitaient.