|

La

Renaissance Introduction |

|

La

rareté du numéraire avait jusqu'alors entravé le

développement économique. Déjà au temps de

Charles VII,

Jacques Coeur avait si bien

senti le besoin d'accroître la quantité de monnaie qu'il

s'était efforcé d'exploiter des mines de métaux précieux

dans la région de Lyon. Sauf quelques institutions comme la banque

florentine, le crédit n'était pas suffisamment organisé

pour suppléer à l'insuffisance du numéraire. L'or

et l'argent d'Amérique stimulèrent donc beaucoup l'industrie

et le commerce, surtout dans les pays maritimes de l'Europe. |

Jacques Cœur |

Le disque d'or du Temple du Soleil est joué aux dés entre les soldats espagnols (gravure du XIXe s.) |

L'Espagne

ne garda pas longtemps ses trésors mal acquis. Économiquement

peu développée, faute d'une forte classe bourgeoise qui

consacrât son activité à l’industrie, l'Espagne

se vit obligée d'acheter beaucoup à l'étranger, d'autant

plus que ses établissements d'Amérique augmentaient ses

dépenses. Son or s'en alla bientôt en Italie, en France ou

ailleurs. |

| Les

marchands de Bordeaux, de Rouen, de Dieppe s'enrichirent. Le petit port

breton de Saint-Malo connut alors une grande prospérité.

C'est de là qu'au temps de François 1er partit

Jacques_Cartier qui visita Terre-Neuve et le Canada, où il

fonda Mont-Royal (Montréal) et dont il prit possession au nom du

roi son maître. François 1er lui-même jugea utile de

créer, à côté de la flotte dite du Levant -

celle de la Méditerranée - une flotte du Ponant, c’est-à-dire

de l'Atlantique ; et pour servir de base à cette flotte nouvelle,

il fonda un port nouveau, appelé alors Le Havre de Grâce

(maintenant Le Havre, ch.-l. d'arr. de la Seine-Maritime, sur la rive

nord et à l'embouchure de la Seine, à 208 km de Paris). |

Jacques Cartier |

Premiers pas à Montréal |

|

|

|

L'abondance

des métaux précieux eut d'autres conséquences moins

heureuses. Elle causa une hausse des prix dont profitèrent quelques-uns

et dont d'autres souffrirent, particulièrement les ouvriers des

villes, car l'augmentation des salaires ne suivit pas celle des prix.

Il y eut des grèves, malgré leur interdiction, notamment

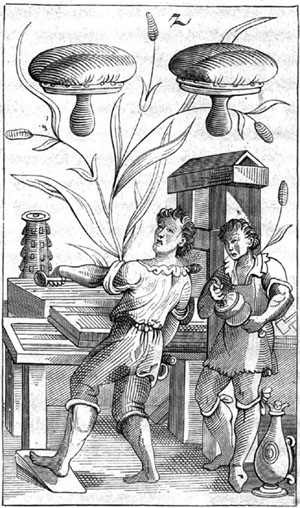

la grande grève des imprimeurs lyonnais en 1539. |

| La gravure représente une presse à deux coups. Un des ouvriers tire la barre qui entraîne la vis pour faire pression sur la feuille. L'autre tient deux balles pour l'encrage des formes, que l'on retrouve dans la partie supérieure de l'image. Les rouleaux, qui permettent un encrage plus régulier, apparaissent seulement au début du XIXe siècle. | |