| La

Renaissance Introduction |

|

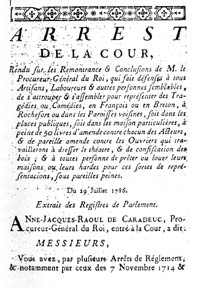

Le monde des gens de justice avait alors une importance sociale considérable. Il la conserva jusqu'à la Révolution, qui, en supprimant la vénalité des offices et en transformant les juges en fonctionnaires, a brisé sa puissance. Du seizième siècle à la fin de l'ancien régime, les gens de justice constituent un groupe social nombreux, trop nombreux peut-être, mais actif, instruit, et dans l'ensemble riche et considéré. |

|

René Descartes, fils de Joachim Descartes, conseiller au Parlement de Bretagne et de Jeanne Brochard, nièce d'un magistrat du Poitou |

Texte d'un des plus anciens arrêts du Parlement de Bretagne, pris en 1565 : « Sur la remonstrance faite à la Court par Maistre Claude Barjot, avocat du Roy, que par plusieurs arrests il a été fait deffences de jouer aucuns mistères, farces ni moralités, pour éviter aux inconvéniens qui peuvent avoir de telles assemblées de jeux tant en ceste ville que paroisses circonvoisines… » |

Les magistrats du seizième siècle occupent

une place distinguée dans l'histoire du mouvement humaniste. Beaucoup

des écrivains du dix-septième appartenaient à des

familles d'« officiers » - leur père étant titulaire

de quelque office. Comme il était de tradition dans ces familles

de donner aux garçons une solide instruction, la bourgeoisie des

gens de loi formait la classe la plus instruite du pays. |

|

| Une des raisons de l'importance sociale de ce groupe était le nombre incroyable d'affaires judiciaires, de procès. La propriété de la terre était alors la principale richesse. Mais de-puis les temps féodaux, cette propriété était chargée de droits et d'obligations de toute sorte qui, sans compter les contrats dont elle était l'objet, faisait d'elle une source intarissable de litiges. |

Le Chat, la Belette et le petit Lapin |

|

|

L'héritage

en était une autre. L'importance de la famille dans la structure

sociale d'autrefois avait certes ses avantages, mais aussi que de rivalités,

que de haines à l'intérieur des familles ! Les procès entre_héritiers, entre frères et sœurs,

entre une mère et ses enfants étaient chose courante - et

dont tiraient grand profit juges et avocats.

|

| La justice n'était pas le seul moyen par lequel la bourgeoisie accroissait son pouvoir. Alors que la noblesse restait oisive - un noble ne pouvait exercer un métier sans déroger, c'est-à-dire sans perdre sa noblesse - les bourgeois s'enrichissaient par l'industrie et par le commerce, par la « mécanique » et par la « marchandise », comme on disait alors. |

|

|

|

L'artisanat était le mode de production habituel.

Néanmoins, une espèce de capitalisme industriel et commercial

était en voie de développement. De gros entrepreneurs, notamment

dans le textile, employaient quantité de gens qui travaillaient

pour eux, non pas dans des fabriques qui n'existaient guère, mais

à domicile. En Normandie, par exemple, paysans et paysannes travaillaient

à la fabrication d'un drap grossier. Ce travail mal rétribué,

mais qui aidait les pauvres gens à gagner leur vie, rapportait

gros à l'entrepreneur. |

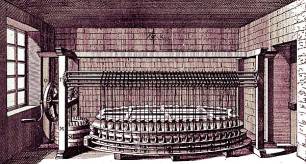

| la fabrication du drap - le filage.

Encyclopédie de Diderot et d'Alembert, Paris, 1750-1780. Sur cette planche est représenté, en perspective, un métier ovale servant à retordre le fil. On imagine aisément un ouvrier tournant la manivelle de la roue dentée pour le mettre en mouvement. |

|

Enfin le développement du commerce maritime, qui exigeait des

fonds considérables - un navire coûtait cher et les risques

de la navigation étaient très grands - explique le rôle

grandissant des gens de finances dans les affaires du royaume et aussi

leur importance sociale. |

Commerce maritime |