Introduction à l'Art chinois:

IV – DES MONGOLS AUX MANDCHOUS

A - LES YUAN

La pénétration des conquérants mongols sur le territoire chinois débute par des offensives répétées contre les régions du Nord et de l'Ouest du pays occupées, au début du XIIIe siècle, par les tribus Jin et Xixia. Cependant, il faut attendre une quarantaine d'années avant que l'empereur des Song du Sud ne capitule (1279). Les envahisseurs mongols décident d'installer le centre de leur gouvernement en Chine afin de mieux contrôler le pays. Ils déplacent leur capitale de Karakorum à Khânbalik, près de Beijing. Les plans de la nouvelle ville, fondée au nord de l'ancienne capitale des Jin, sont confiés à un architecte musulman. Le palais impérial est ceint de hautes murailles surmontées de pavillons d'angle. Les grandes salles de cérémonie précèdent les bâtiments officiels de moindre importance et les quartiers d'habitation sont construits dans la partie septentrionale du palais. Les édifices sont recouverts de tuiles vernissées et reliés entre eux par de longues galeries.

Qûbilai Khân s'installe dans la ville et adopte le titre dynastique chinois de Yuan. Le récit du marchand vénitien, Marco Polo, chargé par les Mongols de diverses missions, et celui du voyageur arabe, Ibn Battûta, apportent des observations précises sur le développement et l'état du pays sous la domination mongole. Toutefois, cette occupation sera de courte durée (1279-1368). Les Chinois évincés des postes administratifs et en butte à des mesures discriminatoires s'insurgent contre les envahisseurs. La corruption des fonctionnaires mongols occupant des charges héréditaires, les querelles de succession et les conditions misérables de la classe paysanne multiplient les insurrections au début du XIVe siècle. La révolte des Turbans Rouges conduit le régime mongol à l'effondrement.

Le bouddhisme lamaïque, officiellement introduit en 1270 par Qûbilai Khân, revivifie la sculpture et l'architecture religieuses. Bien que les pagodes traditionnelles de forme octogonale, dérivées des modèles Song et Liao, continuent à être édifiées, des pagodes d'un type nouveau, en forme de bouteille, imitent les chörten (stupas - monument religieux en forme de dôme construit pour abriter une relique bouddhiste - au Tibet) tibétains (pagode du Miaoying si, Beijing, 1271). Ces dagoba sont construits sur un soubassement cubique qui abrite les sculptures des divinités. Cette forme architecturale sera reprise à l'époque des Qing ( dagoba en marbre blanc du Beihai, 1652).

Les reliefs sculptés dans le marbre, décorant la Terrasse des Nuages, à Beijing, sont un des rares monuments datés (1342-1345) de la sculpture Yuan. La tradition sculpturale de la fin des Tang, transmise aux peuples du Nord, Liao et Jin, est perpétuée par les artistes Yuan. Ils renouvellent le courant réaliste Tang dans des sculptures des disciples du Bouddha ( luohan ) et des représentations du Bouddha Shâkyamuni ascète. Le bodhisattva Guanyin, dont l'image a été particulièrement privilégiée à l'époque des Song, est l'objet d'un regain de ferveur. Il est représenté avec un visage arrondi, un peu lourd, mettant en valeur son corps élancé et déhanché, couvert de draperies sinueuses et conventionnelles. Les œuvres bouddhiques produites par le bureau officiel de Beijing portent l'empreinte des artisans tibétains et népalais qui y travaillent.

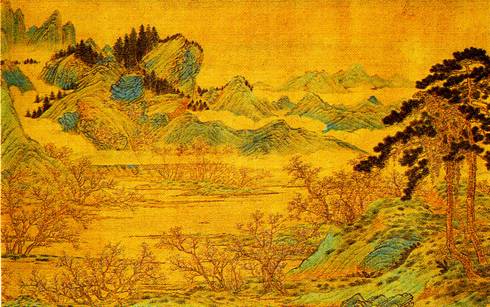

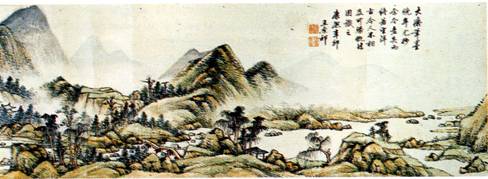

L'époque des Yuan est une période majeure de l'histoire de la peinture chinoise ( ill. 70 ). Tandis que des peintres travaillent dans un style archaïsant comme Zhao Mengfu (1254-1322) et Gao Kegong (1248-1310), quatre peintres amateurs, originaires du sud de la Chine , posent de nouveaux principes picturaux, au milieu du XIVe siècle.

|

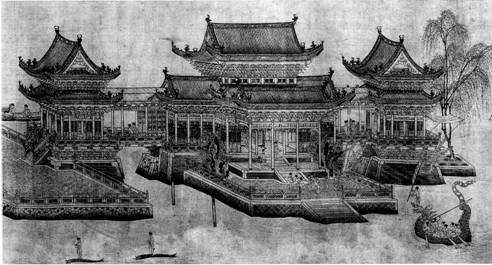

Ill. 70. La fête des bateaux-dragons sur le lac Jinming, près de Kaifeng , par Wang Zhenpeng. Inscriptions par Yuan Jue et Liu Ji. Rouleau horizontal, encre et couleurs sur soie. Époque des Yuan (signé et daté 1323). Taïwan, National Palace and Central Museums. |

Ces peintres lettrés affirment l'union étroite de la peinture et de la calligraphie. La peinture de paysage est, selon eux, le seul thème qui mérite toute l'attention de l'artiste. Tout caractère décoratif ou anecdotique est banni pour ne laisser la place qu'à l'expression éphémère d'un instant. Les paysages du bas Yangzi sont rendus avec simplicité, excluant les perspectives aériennes ou le style monumental des Song. Des points d'encre ( dian ), posés de manière impressionniste, rythment la peinture, suggérant les feuillages des arbres ou des bouquets d'herbes. Leur peinture est le reflet du caractère et de la sensibilité de l'artiste.

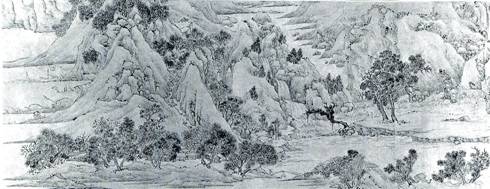

Parmi ces quatre maîtres, Huang Gongwang (1269-1354) s'applique à dépeindre les paysages proches de son ermitage de montagne. Après avoir construit une composition solide, il juxtapose ou il superpose des traits et des taches d'encre humide aux tons nuancés, visant un effet de grande spontanéité. Wu Zhen (1280-1354) se plaît à envelopper un thème central d'un halo blanc figurant l'eau. La tradition de la peinture de lettrés s'affirme avec les deux artistes de la génération suivante, Ni Zan (1301-1374) et Wang Meng (1309-1385), dont les œuvres seront longuement étudiées par les artistes de l'époque des Ming. Les paysages dépouillés de Ni Zan, expression d'un caractère raffiné, sont traités dans un format étroit et allongé. En revanche, Wang Meng préfère des œuvres touffues où les textures des escarpements rocheux sont rendues à l'aide de rides en « fibres de chanvre », associées à des rides en longs filaments, invention originale de l'artiste.

L'association de la peinture et de la calligraphie, propre à la peinture de lettrés, se retrouve dans les peintures des moines du bouddhisme Chan. Ces peintres amateurs, installés dans le sud de la Chine , perpétuent le style abrégé et spontané des maîtres de l'époque des Song, comme Yin Tuoluo (XIVe siècle), héritier de l'art de Liang Kai.

Les potiers, à la demande des nouveaux dirigeants, renoncent aux principes de sobriété des Song. Les motifs décoratifs moulés ou peints flattent le goût des Mongols. Bien que les techniques des céramiques Song, comme celles des jun, des qingbai ou des céladons, soient encore répandues, de nombreux éléments nouveaux modifient leur apparence. Les grès de Cizhou, par exemple, sont plus fréquemment ornés d'émaux de trois couleurs, vert, rouge et jaune, et le décor moulé est plus souvent utilisé sur les céladons. À Longquan, ces derniers s'enrichissent de motifs en relief, laissés en biscuit brun. Les céladons, désignés sous le nom japonais de tobiseiji, sont tachetés de brun d'oxyde de fer.

|

L'innovation majeure de l'art de la céramique est l'utilisation du bleu de cobalt appliqué sous la couverte (émail de poterie) ( ill. 72 ). D'abord importé de Mésopotamie, puis exploité en Chine, le cobalt sert à peindre des motifs sur les porcelaines blanches. |

Ill. 72. Plat à décor de vagues et de rinceaux floraux en bleu sous couverte. Porcelaine. Époque des Yuan (XIVe siècle). Sèvres, musée national de Céramique.

|

Les plats au marli (rebord des plats, des assiettes) décoré de vagues, les bouteilles meiping ( ill. 71 ) ornées de rinceaux de pivoines, les coupes sur pied ou les bouteilles plates décorées de dragons révèlent un répertoire décoratif nouveau intégré à des compositions élaborées.

Ill. 71. Meiping à décor de dragon en réserve. Porcelaine. Époque des Yan. Paris, musée national des Arts asiatiques-Guimet. |

Certaines pièces sont rehaussées d'un décor en rouge de cuivre sous couverte. Quelques porcelaines plus rares sont entièrement recouvertes d'un émail bleu sur lequel apparaît en réserve un animal blanc, moulé en relief.

B - LES MING

Les révoltes contre le gouvernement mongol plongent la Chine du Sud dans l'anarchie. C'est dans cette région qu'un fils de paysan, chef d'un soulèvement populaire, allié aux troupes rebelles des Turbans Rouges, se rend maître de Nanjing en 1356. Après y avoir installé son gouvernement, il reconquiert les provinces du Sud, puis prend Khânbalik (Beijing). Proclamé empereur de la dynastie des Ming, sous le nom de Hongwu, son premier objectif est de contenir les Mongols hors du pays. Pour ce faire, il ordonne l'édification de gigantesques murailles s'étendant sur 12 700 km , le long de la frontière nord : cette « grande muraille » reprend en partie un ancien tracé de l'époque de Qin Shi huangdi.

La capitale des Ming demeure, jusqu'en 1421, Nanjing, puis l'empereur Yongle décide de son transfert à Beijing qui devient ainsi, pour la première fois dans l'histoire chinoise, le siège d'un gouvernement non barbare ( ill. 75 ).

Ill. 75. Temple du Wuta si, Beijing. 1473. Époque des Ming. |

|

La ville de Beijing prend, à l'époque des Ming, l'apparence qu'elle conservera jusqu'à l'époque moderne. De hautes murailles de terre revêtues d'un parement de briques sont bordées à leur sommet d'un parapet faisant face à la ville intérieure et de créneaux donnant sur l'extérieur. Elles ceignent la ville dite intérieure ou cité impériale (palais et bureaux gouvernementaux), au nord, et la ville dite extérieure (marchés, habitations du peuple), au sud. Les portes qui percent cette muraille sont renforcées sur les trois côtés de la ville « intérieure » par une double fortification.

|

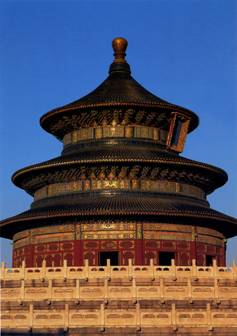

Un axe sud-nord traverse les deux villes, encadré par le temple du Ciel ( voir ci-contre ) à l'est et par l'autel de l'Agriculture à l'ouest. Il conduit à la cité impériale où les édifices cérémoniels sont construits sur un même axe et il aboutit au nord aux tours du tambour et de la cloche. |

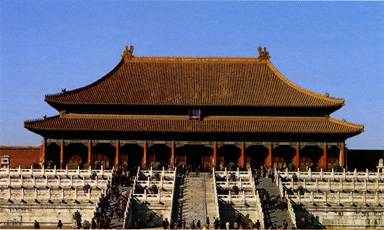

Les édifices du palais impérial ( ill. 74 ), dont la première réalisation date de 1406 et qui furent restaurés sous les empereurs Qing, reposent sur des terrasses de marbre blanc. |

|

Ill. 74. Salle de l'Harmonie suprême (Taihe dian), palais impérial, Beijing. Époque des Ming. |

Les toitures simples ou doubles, en croupe ou en demi-croupe, scintillent de tuiles vernissées ( ill. 76 ).

|

Ill. 76. Écran des neufs Dragons (Jiulongbi), Beihai, Bijing, 1417. Époque des Ming. |

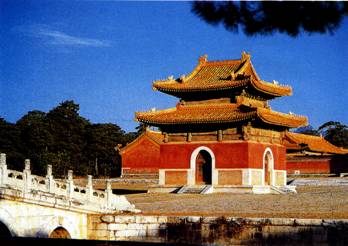

La nécropole des empereurs Ming à Beijing est un vaste ensemble, comportant un chemin des âmes, scandé par un portique de marbre blanc ( pailou ) ( ill. 77 ), une grande porte rouge et un pavillon de la stèle.

Cette voie d'accès est bordée de statues de pierre, figurant des personnages civils, militaires et des animaux (chameaux, éléphants, chevaux).

Ill. 77. Portique de marbre blanc (Pailou). Pierre. Tombeaux des Treize empereurs, Beijing, 1540. Époque des Mings. |

|

Les régions du Jiangnan, en Chine du Sud, possédaient une longue tradition picturale et avaient été le centre artistique des opposants au régime du Nord. C'est encore de ces régions que partent les nouveaux courants picturaux de l'époque des Ming.

Dai Jin (première moitié du XVe siècle), peintre professionnel installé dans la province du Zhejiang, apporte au style académique des Song du Sud une plus grande spontanéité et s'attache à rendre la vie du peuple dans un esprit réaliste ( ill. 78 ). Il est considéré comme le fondateur de l'école Zhe qui, au début du XVIe siècle, essaima dans diverses régions.

|

Ill. 78. Pêcheurs sur la rivière par Dai Jin (Première moitié du XVe siècle). Rouleau horizontal, encre et couleurs légères sur papier. Époque des Ming. Washington, The Freer Gallery of Art. Washington D.C. |

Le principal centre artistique du Sud est situé dans la province du Jiangsu. Au début de l'époque des Ming, plusieurs artistes, tels Wang Fu et Liu Jue, y peignent dans la tradition et dans l'esprit des quatre grands maîtres de l'époque des Yuan. À leur suite, une « école » de peintures de lettrés naît : l'école de Wu. À la fin du XVe siècle et au début du XVIe siècle, la ville de Suzhou, dans la région de Wu, devient un centre intellectuel, artistique et artisanal. Son cadre enchanteur attire de nombreux lettrés qui se consacrent, pour leur propre plaisir, à la peinture de paysage. Préférant travailler sur du papier et non pas sur de la soie, dans des petits formats (feuilles d'album, éventails, rouleaux étroits), ils insufflent un sang nouveau à la peinture de lettrés. Shen Zhou (1427-1509) est attentif à apporter à ses œuvres une observation objective de la nature qu'il transcrit avec fraîcheur et simplicité ( ill. 80 ).

|

Ill. 80. Retraite dans un bosquet de bambous par Shen Zhou (1427-1509). Rouleau horizontal, encre et couleurs sur papier. Vers 1490. Époque des Ming. Washington , The Freer Gallery of Art. Washington D.C. |

Son disciple, Wen Zhengming (1470-1559), passé maître dans le rendu des conifères, cultive un goût baroque dans ses compositions ( ill. 82 ).

Ill. 82. Paysage par Wen Zhengming. Daté de 1552. Encre sur papier. Époque des Ming. Paris, musée national des Arts asiatiques-Guimet. |

|

Durant la première moitié du XVIe siècle, des peintres qui entretiennent des relations avec Wen Zhengming et son cercle d'artistes réalisent la fusion de l'école de Wu et de la tradition académique dans un style éclectique : Zhou Chen (1450-1536), Tang Yin (1470-1523) et Qiu Ying (actif vers 1500-1550) ( ill. 79 ) apportent à leurs œuvres un côté plus narratif ou anecdotique.

Ill. 79. Pêchers en fleurs au printemps d'après Qiu Ying (mort en 1552). Rouleau horizontal, encre et couleurs sur papier. XVIIe-XVIIIe siècle. Chicago, The Art Institute of Chicago.

La Chine du Sud est aussi le foyer du plus important centre de production de porcelaine à Jingdezhen (Jiangxi). Ce site occupe une position privilégiée grâce à la proximité des gisements de kaolin et à la commodité des voies de communication vers l'intérieur du pays avec le Grand Canal et vers le monde extérieur par les ports côtiers.

Les procédés décoratifs céramiques apparus sous les Yuan s'épanouissent sous les Ming. De nombreuses innovations s'ajoutent au décor sous couverte de bleu de cobalt, et au rouge de cuivre. L'utilisation des émaux détermine le développement de toute la production ultérieure. Ces émaux sont employés sur biscuit ou en couleur monochrome ( ill. 83 ). Les rouges de l'ère Xuande (1426-1436) et les jaunes impériaux de l'ère Hongzhi (1488-1506) sont parmi les plus célèbres.

|

Ill. 83. Coupe. Porcelaine à décor floral bleu sur fond de couverte jaune. Époque des Ming, ère Chenghua (1465-1487). Tôkyô, musée d'art Idemitsu. |

Les émaux appliqués sur la couverte et combinés au bleu sous couverte permettent une plus grande fantaisie de décor, mais ils restent, à cette époque, d'un emploi encore limité : le type doucai (couleurs contrastées), réservé à des objets précieux destinés à la cour, fait usage d'émaux jaunes, verts et rouges mettant en valeur des motifs en bleu tracés sous couverte.

Les éclatants émaux des porcelaines en « cinq couleurs » (wucai) couvrent entièrement les jarres ou les vases de l'ère Wanli (1573-1619) [ ill. 84 ]. Au cours de ce règne, une porcelaine d'exportation (Kraak-porselein) au décor rapidement exécuté et disposé dans des panneaux, est commercialisée par la Com pagnie des Indes néerlandaises, créée en 1602.

Ill. 84. Vase zun . Porcelaine à décor d'émaux cinq couleurs polychromes. Époque des Ming, ère Wanli (1573-1619). Tôkyô, musée d'art Idemitsu. |

|

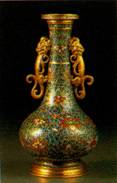

Les potiers Ming font revivre la technique du décor en glaçures de trois couleurs (sancai) de l'art des Tang. Les éléments architecturaux, tuiles, parements de murs et acrotères (socles placés sur un fronton pour recevoir des statues), sont ainsi revêtus de somptueux décors. Sur les vases ou les jarres, les trois couleurs sont compartimentées selon un procédé proche du cloisonné ( ill. 86 ), le fahua ( ill. 68 ).

|

Ill. 86. Vase cloisonné à anses en forme de dragons. Bronze doré. Époque des Ming (marque Jingtai). XVIe siècle. Collection particulière.

|

Une glaçure turquoise, probablement d'origine islamique, apparue sous les Yuan, se généralise sur les pièces de la fin du xve siècle. Par ailleurs, Yixing (Jiangsu) devient le centre d'une production de grès brun rouge sans couverte, connus en Occident sous le nom de boccaro. |

|

C - LES QING

Tandis que l'empire des Ming est en proie à des crises politiques et économiques, des tribus Jürchen fondent un nouvel État Jin dans le nord de la Chine. En 1635, ces tribus, établies en Corée et en Mandchourie, prennent le nom de Mandchous et leur chef adopte le titre dynastique de Qing. Il renverse le pouvoir Ming à Beijing, en 1644.

Les trois empereurs, Kangxi (1662-1722), Yongzheng (1723-1735) et Qianlong (1736-1796), qui dominent de leur personnalité l'époque des Qing, commandent un vaste empire couvrant la Mongolie extérieure, le Xinjiang et le Tibet. Hommes curieux, versés dans les sciences et les arts, mécènes, ils s'entourent de jésuites cultivés venus d'Occident, comme le Père Verbiest, astronome, le Père Gerbillon, géographe, ou le Père Castiglione, peintre. Le goût occidental pénètre à la cour de Qianlong qui fait édifier dans son palais d'été, le Yuanmingyuan, des pavillons à l'italienne, des jets d'eau et des parterres à la française. La France entretient au XVIIIe siècle des relations étroites avec l'Empire du Milieu, par le biais des ambassades. Cependant, la dissolution de la Compagnie de Jésus en 1773 met fin aux contacts qui avaient permis une connaissance et un enrichissement réciproques.

|

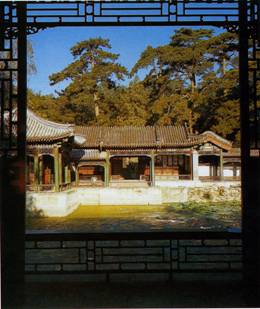

Les empereurs Qing ( ill. 85 ) n'apportent aucune modification importante à la structure de Beijing et au palais impérial qu'ils restaurent. Ils portent leurs efforts sur l'aménagement des parcs et des résidences de plaisance du Jehol.

Ill. 85. Porte du palais occidental du Jardin de l'agréable Harmonie (Xiequyuan), Yiheyuan, Beijing. Époque des Qing (XVIIIe siècle).

|

Les pavillons, ponts et ornements de jardin qui subsistent au Yiheyuan ( ill. 87 ), résidence d'été de l'impératrice Cixi (1861-1908), montrent le goût de l'époque pour la surcharge décorative.

Ill. 87. Pavillon des tablettes funéraires et chemin d'accès à la tombe. Tombeaux occidentaux des empereurs Qing, Hebei. 1730 . |

|

Le bureau impérial de peinture, créé par les empereurs Qing, ne constitue plus une académie comme il était d'usage aux époques antérieures, mais un bureau répondant seulement aux commandes impériales. Sous le règne de Qianlong, l'influence occidentale est perceptible. Le Père Castiglione occupe un poste privilégié au sein du bureau impérial de peinture et devient le portraitiste du souverain et de ses animaux favoris.

Des courants picturaux se développent, en outre, dans de nombreuses provinces. À Nanjing, Wangkai compile un manuel de principes picturaux, Le Jardin grand comme un grain de moutarde, dont les impressions xylographiques permettront une large diffusion en Chine et au Japon. Le style dit orthodoxe, fondé sur les théories du critique et calligraphe de l'époque des Ming, Dong Qichang (1555-1636) est représenté par les quatre maîtres Wang.

Ill. 90. Portrait du poète et lettré Du Jun (1611-1687), assis près d'un rocher , par Zhang Feng (actif 1645-1674). Rouleau vertical, encre et couleurs sur papier. Époque des Qing. Chicago, The Art Institute of Chicago. |

|

Parmi ces peintres lettrés ( ill. 90 ), Wang Shimin (1592-1680) et Wang Jian (1598-1677), attachés aux idéaux des peintres lettrés Ming et vivant dans le Sud, copient les œuvres anciennes, poussés par l'admiration qu'ils vouent aux peintres de l'époque des Yuan. Ils transmettent cette tradition à leurs disciples, Wang Hui (1632-1717) et Wang Yuanqi (1642-1715) ( ill. 88 page 133).

Ill. 88. Paysage par Wang Yuanqi (1642-1715). Rouleau hori-zontal, encre et couleurs sur soie. Époque des Qing. Paris, musée national des Arts asiatiques-Guimet.

Un courant individualiste en marge du style orthodoxe se développe, notamment au sein de la communauté bouddhique où il est représenté par des moines à la personnalité parfois excentrique. Kuncan (1610-1693) opte pour un art détaillé et précis, des œuvres rehaussées de couleurs légères. Bada Shanren (vers 1627-1705) laisse à ses peintures une apparence d'études saisies sur le vif, simples et spontanées, affectionnant les représentations d'animaux et d'insectes. Shi Tao (1630-1717 ou 1707) associe, dans ses albums, des paysages et des fleurs à un art consommé de la calligraphie ( ill. 89 ). D'autres, comme Zhu Da (1626-1705) et Gong Xian (actif vers 1618-1689) possèdent une grande liberté d'interprétation et des tracés vigoureux. Les peintres de Yangzhou seront séduits, à la fin du XVIIe et au début du XVIIIe siècle, par les jeux de pinceau expressionnistes.

|

Ill. 89. Album de fleurs par Shi Tao (1642-1707). Feuille d'album, encre et couleurs sur papier. Époque des Qing. Washington, The Sackler Collection, Smithsonian Institution, Washington D.C. |

La fabrique de porcelaine de Jingdezhen, détruite lors des guerres, est reconstruite sous le règne de Kangxi qui désigne un fonctionnaire comme responsable des ateliers fournisseurs de la cour. Les deux « lettres édifiantes et curieuses » rédigées par le Père d'Entrecolles en 1712 et 1722 montrent l'ampleur de la ville et des fours, l'organisation de la fabrique, la division extrême du travail et la spécialisation des artisans.

Après le règne de Kangxi, la porcelaine à décor bleu et blanc est éclipsée par les nouveaux procédés techniques mis en œuvre pour obtenir une variété de couleurs plus grande. Toutefois, cette diversification et cette multiplication de couleurs dégénéreront au XVIIIe siècle en un art de virtuose ; les surcharges décoratives et les prouesses techniques seront le signe d'une décadence proche.

|

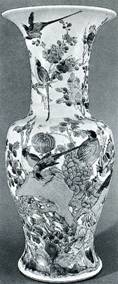

Les porcelaines de la famille verte ( ill. 91 ) de l'ère Kangxi sont décorées d'émaux de tonalité verte auxquels sont adjoints un émail bleu sous couverte, un émail noir et des jaunes. Les « bleus poudrés » de Kangxi sont obtenus en soufflant du cobalt pulvérisé sur la pièce après avoir ménagé des réserves blanches où est peint un décor bleu ou un décor de famille verte.

Ill. 91. Vase balustre. Porcelaine de la famille verte. Époque des Qing (règne de Kangxi 1662-1722). Paris, musée national des Arts asiatiques-Guimet. |

Les « trois couleurs » Ming font place à des émaux sur biscuit, jaune, vert et aubergine, qui permettent de résoudre les problèmes de coulées de glaçure sans l'intervention de cloisons ou d'ajourages. Les pièces à fond noir (famille noire) possèdent un décor généralement jaune et vert. Leur date est encore sujette à controverse (XVIIIe ou XIXe siècle).

Les porcelaines de la famille rose ( ill. 92 ) de l'ère Qianlong associent un émail rose, introduit d'Europe au début du XVIIIe siècle, à des couleurs de tonalité douce.

Ill. 92. Assiette. Porcelaine de la famille rose. Époque des Qing (milieu du XVIIIe siècle). Paris, musée national des Arts asiatiques-Guimet. |

|

Les décors de fleurs et d'oiseaux, les scènes de bataille, d'intérieur, les épisodes de romans célèbres se déploient librement sur les porcelaines ou sont enfermés dans des cartouches ou des panneaux. Sur les porcelaines destinées à l'exportation, des scènes mythologiques, religieuses ou galantes inspirées de gravures occidentales sont réalisées en grisaille, quelquefois enrichies de rouge et d'or.

Bien que la Hollande demeure le principal importateur de porcelaine chinoise, la plupart des pays d'Europe se dotent de leur propre Compagnie des Indes orientales. Celles-ci importent des porcelaines, des laques, des ivoires au décor finement exécuté et des émaux cloisonnés qui viennent orner les palais et les châteaux. Les jades montrent une étonnante virtuosité et un goût pour l'archaïsme.

____________