Introduction à l'Art chinois:

III – L'ÂGE D'OR DE L'ART CHINOIS

A - LES PÉRIODES SUI ET TANG

Les empereurs de la dynastie des Sui (581-618) qui réunifient l'empire décident d'instaurer une ère nouvelle. Ils choisissent de s'établir à proximité du site de l'ancienne capitale des Han, Chang'an, et créent une métropole à la mesure de leur empire.

Les liens économiques et politiques entre le nord et le sud du pays sont renforcés par la création d'un réseau de voies navigables et, en particulier, par la construction du Grand Canal unissant le fleuve Jaune au Yangzijiang. Les visées expansionnistes des souverains se traduisent par des expéditions maritimes et terrestres contre la Corée et les pays de l'Asie du Sud-Est. Ces efforts de réforme et d'agrandissement du territoire chinois sont poursuivis par les empereurs Tang (618-907). Mais au milieu du VIIIe siècle, la splendeur de l'empire des Tang décline.

La victoire des Arabes à Talas en Asie Centrale (751) et la rébellion d'An Lushan mettent fin au règne de Xuanzong (755). Les tribus tibétaines se font plus pressantes aux frontières occidentales et l'empire est anéanti par un soulèvement populaire en 875. Les empereurs, abandonnant Chang'an, résident alors plus souvent à Luoyang.

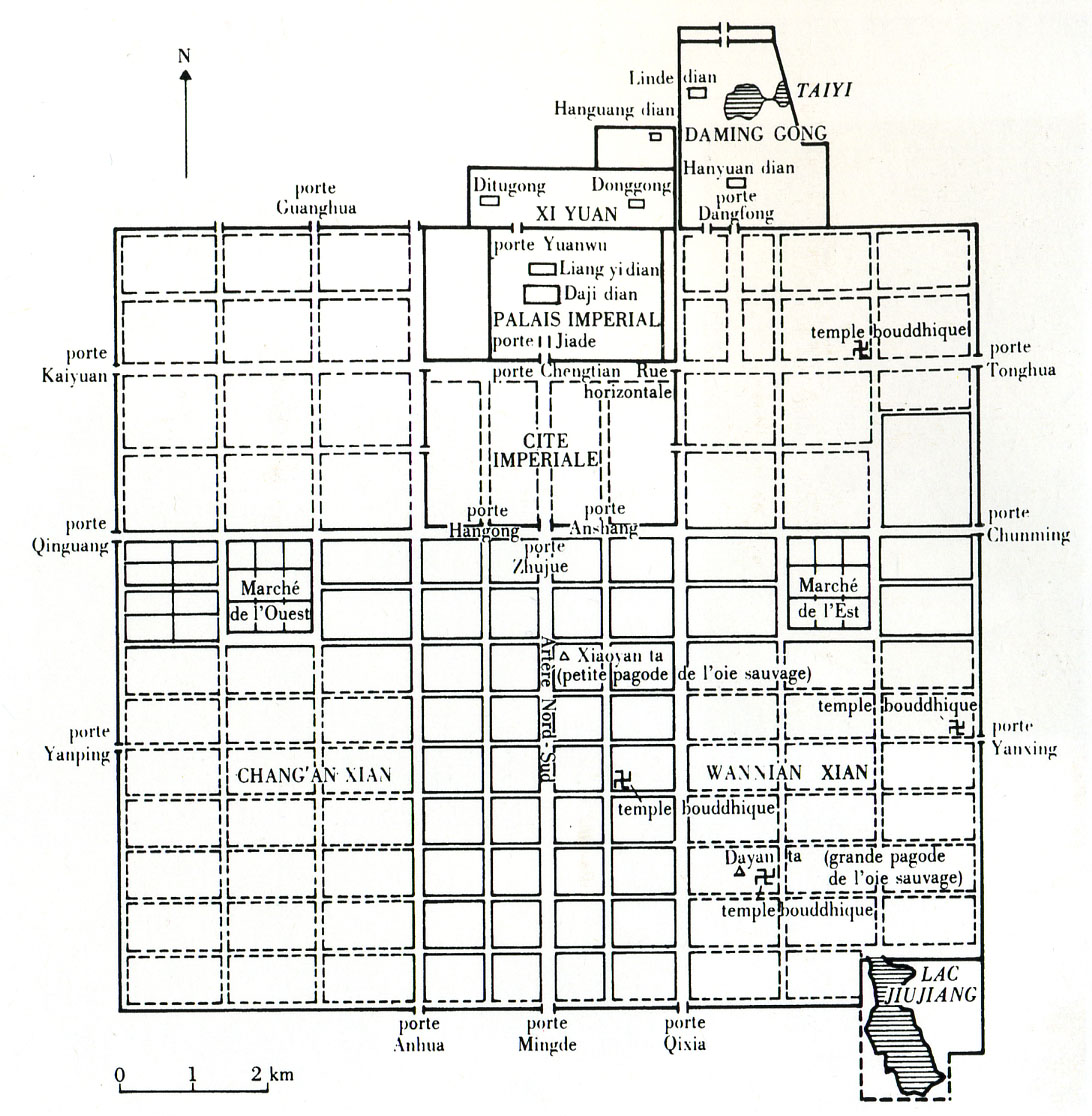

Chang'an, à son apogée au début du VIIIe siècle, couvre une superficie de plus de 80 km 2 et est protégée par des remparts en terre damée, percés de portes. Son plan régulier en damier est d'une parfaite symétrie ( ill. 37 ).

|

Ill. 37. Plan de Chang'an à l'époque des Tang. |

Il inspirera l'urbanisme d'autres capitales asiatiques comme Kyöngju en Corée ou Nara au Japon. Le palais impérial est adossé au mur nord de la ville. Au sud de celui-ci sont installés les bureaux gouvernementaux qui forment avec le palais la cité impériale. Des quartiers fermés abritant des habitations privées, des monastères, des temples et des vergers se partagent l'espace en U autour de la cité.

|

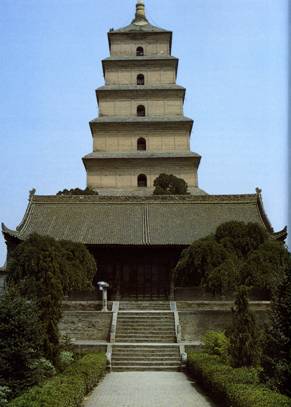

Quelques rares témoignages de l'architecture de Chang'an subsistent dans la ville actuelle de Xi'an. La « grande pagode de l'Oie sauvage » ( ill. 35 ), édifiée en 652 à l'instigation du moine pèlerin Xuanzang pour contenir les nombreux textes bouddhiques qu'il rapportait d'Inde, était une structure carrée en brique composée de dix étages reposant sur une haute terrasse. Elle ne fut restaurée qu'avec sept étages au Xe siècle. Chaque étage est souligné par un encorbellement et percé de portes d'entrée en plein cintre. La « petite pagode de l'Oie sauvage », construite en 707, ne comporte plus que treize étages sur les quinze existant à l'origine. Elle possède les mêmes caractères architecturaux que la pagode précédente.

Ill. 35. Grande pagode de l'Oie sauvage (Dayan ta) à Xi'an (Shaanxi). Époque des Tang (VIIe siècle). |

L'architecture en bois de l'époque des Tang ne peut être imaginée qu'à partir du seul bâtiment encore en place. La salle principale du Foguang si, sur la « montagne des cinq terrasses » (Wutaishan), haut lieu de pèlerinage bouddhique, est datée de 857. Elle mesure sept baies de façade sur quatre ; son toit en croupe (versant de toiture, généralement triangulaire, réunissant à leur extrémité les longs-pans (versants principaux d'un toit allongé) de certains toits allongés) est soutenu par un système de consoles (éléments de structure d'un ouvrage d'art encastré dans un appui et se développant en porte à faux).

Les pèlerinages aux sources du bouddhisme effectués par les moines chinois favorisèrent le développement de nouvelles sectes, comme l'école éclectique du Tiantai, la secte de la Terre Pure , le Chan (plus connu sous son nom japonais de Zen) ou le tantrisme. Une iconographie et une esthétique nouvelles présidèrent à la création des images religieuses.

|

Les statues de marbre blanc découvertes sur le site du temple Anguo si, à Xi'an sont les seuls exemples connus de l'essor de la sculpture du bouddhisme ésotérique en Chine sous les Tang. Sous le règne de l'empereur Gaozong (649-683), les grottes de Longmen sont taillées avec un regain de ferveur. Le monumental Bouddha Vairochana ( ill. 38 ) en pierre de la grotte Fengxian (672-675), les bodhisattva et gardiens qui l'accompagnent sont sculptés avec réalisme. L'aspect statique des statues Sui ( ill. 39 ) disparaît au profit d'une recherche de mouvement et de volume. |

Ill. 39. Bodhisattva Guanyin. Calcaire. Époque des Sui (VIe siècle). Les Musées de la Ville de Paris, musée Cernuschi.

Ill. 38. Bouddha Vairochana. Grottes de Longmen, Henan. Pierre. Époque des Tang (672-675). |

|

|

Les musculatures saillantes et les vêtements transparents montrent un intérêt plus marqué pour l'étude du corps humain. Les visages pleins aux sourcils fortement arqués et aux paupières mi-closes possèdent une petite bouche aux lèvres charnues ( ill. 40 ). Les coiffures aux chinons élaborés, les bijoux finement travaillés parant les corps des bodhisattva accentuent l'aspect efféminé des divinités.

Ill. 40. Tête de bodhisattva provenant des grottes de Tianlongshan, Shanxi. Calcaire. Époque des Tang. New York , The Metropolitan Museum of Art. Don John D. Rockfeller, 1942 |

Les sculptures modelées dans la glaise ( ill. 41 ) et polychromées rendent avec réalisme les divinités bouddhiques (grottes de Dunhuang et de Maijishan, au Gansu).

|

La cour des Tang voit se créer l'Académie Hanlin où se côtoient des poètes (Li Bai, Du Fu) et des peintres et calligraphes célèbres (Wu Daozi, Wang Wei). Wu Daozi (VIIIe siècle) exécute nombre de peintures murales bouddhiques et taoïstes ( ill. 42 ).

Quelques gravures sur pierre, copies de ses œuvres, montrent son génie à saisir le mouvement. Wang Wei (699-759), calligraphe, peintre, poète et musicien, est considéré comme le fondateur de la peinture de paysage à l'encre monochrome. |

La vie de cour est illustrée par l'art vivant et coloré de Zhang Xuan (actif de 713 à 741) qui, regroupant ses personnages en des compositions ordonnées, s'attache à rendre leur individualité. Zhou Fang (actif de 780 à 810) évoque, lui aussi, les modes et les plaisirs de la cour, tandis que Yan Liben (mort en 673) figure ses contemporains.

Ill. 42. Le sage Vimalakirti et ses disciples . Peinture murale des grottes de Dunhuang, Gansu. Époque des Tang (VIIe-VIIIe siècle). |

Les tombes dont la structure suit les principes architecturaux énoncés au cours des périodes précédentes recèlent des trésors inestimables de l'art des Sui et des Tang ( ill. 36 ).

|

Ill. 36. Brûle-parfum au piétement en forme de dragons. Porcelaine. Époque des Sui ou début de l'époque des Tang, (VIIe siècle). Nara. Yamato Bunkakan.

Des sculptures en pierre sont disposées le long de l'allée d'accès des mausolées, comme les figures de rhinocéros de la tombe de l'empereur Gaozu (règne : 618-626) et les six bas-reliefs de la tombe de l'empereur Taizong (règne : 626-649) ou les cent vingt-quatre chimères, chevaux et gardiens en arme du mausolée de Qianling (tombes de l'empereur Gaozong et de l'impératrice Wu Zetian, VIIe siècle). |

La rampe d'accès souterraine et inclinée est prolongée par une galerie percée de puits d'aération et ornée de niches latérales. Elle conduit aux antichambres et à la chambre funéraire, installées sous le tumulus en forme de pyramide à degrés ou de pyramide tronquée. Dans les niches latérales, des mingqi ( ill. 43 ) sont déposées selon un ordre rigoureux.

Ill. 43. Mingqi en forme de cavalier. Terre cuite à décor de glaçures plombifères de trois couleurs ( sancai ). Époque des Tang (618-907). Paris, musée national des Arts asiatiques-Guimet. |

|

Moulés en terre cuite, revêtus de glaçure de couleur crème finement craquelée sous les Sui, ou de peintures et de glaçures de trois couleurs ( sancai ) ( ill. 44 ) sous les Tang, ils dénotent un sens profond de l'observation, quelquefois rehaussé d'une touche humoristique.

|

Les courtisanes, les danseuses, les joueuses de polo, les chameliers au teint sombre, les cornacs sur leurs éléphants, font revivre les fastes et le cosmopolitisme de la capitale où la cour s'entiche des costumes, des danses et des musiques introduites par les caravaniers de la route de la soie. Les peintures murales ( ill. 45 ) des tombes satellites du mausolée de Qianling (tombe de la princesse Yongtai, 706, et tombe du prince Zhang Huai, 711) courant sur les parois du couloir d'accès, sur celles des chambres et sur les voûtes de la tombe constituent l'escorte du défunt. |

Ill. 44. Plat. Terre cuite à décor de glaçures plombifères de trois couleurs (sancai). Époque des Tang (618-907). Tôkyô, musée d'art Idemitsu. |

Ill. 45. Peinture murale décorant la tombe de la princesse Yongtai. Époque des Tang. (706). |

|

|

L'individualisation des visages des courtisanes, des fonctionnaires, des serviteurs ou des étrangers, l'étude de leurs attitudes suggèrent qu'il s'agit là d'œuvres d'artistes passés maîtres dans leur art. Les objets orfèvrés d'or, d'argent découverts dans les tombes, sur le site d'une résidence princière à Hejiacun ou dans la crypte du temple Famen si (Xi'an) ( ill. 46 ) témoignent par leur décor des contacts avec la Perse sassanide (de la dynastie iranienne des Sassanides qui régna sur un empire qui s'étendait de la Mésopotamie à l'Indus, de 224/226 à la conquête arabe (651)). |

Ill. 46. Brûle-parfum à cinq pieds et son support. Bronze doré. Découvert dans la crypte du temple Famen si, Fufeng, Shaanxi. Époque des Tang (869). Shaanxi, musée du Famen si.

B - LES CINQ DYNASTIES

Après s'être illustré dans les campagnes militaires contre les troupes rebelles de Huang Chao, Zhu Wen prend le pouvoir et fonde dans la nouvelle capitale de Kaifeng la dynastie des Liang, première des cinq dynasties éphémères qui allaient se succéder en Chine du Nord de 907 à 960. La Chine du Sud est morcelée en dix royaumes qui affirment leur originalité régionale. Les tribus Kitan, installées en Mongolie orientale et en Mandchourie, lancent des offensives sur le territoire chinois (Gansu, Hebei, Shanxi) et prennent possession de la ville de Kaifeng en 947. Refoulées vers le nord, ces tribus fondent la dynastie des Liao. Ce morcellement de la Chine favorise l'éclosion de centres culturels régionaux sous le patronage des dirigeants locaux.

La réaction xénophobe qui s'attaque aux religions étrangères, et tout particulièrement au riche clergé bouddhique, en 845, porte un rude coup au développement de l'architecture et de la sculpture religieuses. Les moines et les nonnes retournent à la vie laïque, les statues et les cloches des temples, confisquées en 845 et en 955, servent à la fonte de monnaies. Cependant, le Chan qui avait rencontré dans les milieux lettrés un accueil favorable continue de s'épanouir. Ses pratiques intuitives conduisant à l'Éveil trouvent un équivalent dans les jeux du pinceau et de l'encre. Concentration et rapidité d'exécution sont deux des composantes essentielles du courant de peinture monochrome Chan, né au royaume de Shu.

| Shi Ko ( ill. 47 ), maître du style « sans contrainte », dépeint des personnages légendaires et les patriarches du bouddhisme à l'aide de larges coups de pinceau chargé d'encre noire.

|

|

Ill. 47. Patriarche méditant auprès d'un tigre par Shi Ko . Encre sur papier. Xe siècle. Tôkyô, musée national.

En Chine centrale, des artistes posent les bases de la peinture de paysage au lavis (coloration d'un dessin avec de l'encre de Chine délayée dans l'eau) monochrome. Jing Hao (fin IXe - début Xe siècle) et Guang Tong (début Xe siècle), par leur étude de la nature, cherchent à rendre la qualité de l'atmosphère qui enveloppe les monts et les rivières, et la profondeur de l'espace. Li Cheng (actif de 940 à 967) et Fan Kuan (actif vers 990-1023) exécutent avec la technique du pinceau sec des paysages monumentaux dans lesquels la perspective est créée par des masses rocheuses disposées en plans successifs. L'influence de Li Cheng sera décisive sur l'art des paysagistes de l'époque des Song du Nord. Les peintres de paysage de la Chine du Sud poursuivent des recherches de composition et d'éclairage fort différentes. Une lumière diffuse noie les collines au sommet arrondi. L'œil du spectateur est conduit vers l'horizon par une succession de nappes brumeuses.

Les lavis d'encre sont rehaussés par des points d'encre plus sombres. Les espaces vides suggèrent l'eau ou les nuages. Dong Yuan (actif de 937 à 975) est prisé pour ses brumes automnales, ses perspectives aériennes et ses volumes en traits de pinceau évoquant des « fibres de chanvre ». Ju Ran (actif vers 960-980) le suit dans cette voie, mais préfère des œuvres plus touffues, allégées de valeurs aériennes.

La céramique des Cinq Dynasties est dominée par une production de grès à couverte vert bleuté connue sous le nom de bisiyao (céramique à couleur secrète) dont le centre de la manufacture est situé au royaume de Wu-Yue.

C - LES SONG

|

La dynastie des Zhou postérieurs (951-960) établit à Kaifeng des bases politiques et économiques durables sur lesquelles le général Zhao Kuangyin s'appuie pour redresser et réunifier le nouvel empire des Song (960-1279). Toutefois, malgré les réformes militaires entreprises par Wang Anshi (1021-1086), les troupes impériales ne peuvent pas empêcher le déferlement des tribus Jürchen sur le nord du pays. La capitale, Kaifeng, est mise à sac. L'empereur Huizong et sa cour sont emmenés en captivité. |

Ill. 51. Le Pavillon dans les nuages (Yunqilou), Jardin du Tianxiadierquan ( la Deuxième fontaine céleste), Wuxi, Jiangsu. Époque des Song, reconstruit à l'époque des Ming. |

Cet épisode historique marque la fin de l'époque des Song du Nord (960-1126). La dynastie des Song est rétablie au sud du Yangzijiang, dans une capitale qui se veut provisoire Hangzhou. C'est la période des Song du Sud (1127-1279). |

L'époque des Song, célèbre pour son classicisme artistique ( ill. 51 ), apparaît aussi comme une période de plein essor commercial, alimenté par une production artisanale de luxe.

L'industrie textile (soie, coton, chanvre), les papeteries, la céramique, l'art du laque ( le laque : objet d'Extrême-Orient revêtu de nombreuses couches de laque, éventuellement peint, gravé, sculpté) ( ill. 48, 49 ) se développent dans les provinces. L'impression xylographique (gravure sur bois) d'encyclopédies, de traités scientifiques (astronomie, médecine, mathématiques), techniques (architecture), littéraires ou artistiques, souvent illustrés, permet une plus large diffusion des nouvelles connaissances.

Ill. 48. Tête de Luohan. Laque sèche creuse. Époque des Liao ou des Jin (XIe siècle). Chine du Nord. Chicago, The Art Institute of Chicago. |

|

|

Ce développement économique et artistique se fait surtout sentir à Hangzhou. La plus grande liberté accordée au commerce et l'accroissement des classes urbaines, surtout des marchands, transforment l'aspect de la ville chinoise ancienne, faisant éclater les quartiers fermés qui la morcelaient et permettaient une étroite surveillance de la population, et répandant les petites échoppes hors des limites des marchés clos. |

Ill. 49. Plateau en laque sculptée (technique tixi ). Époque des Song du Sud (XIIe siècle). Washington D.C. , The Arthur M. Sackler Gallery. Smithsonian Institution.

|

L'élégant style architectural des Song est connu par quelques peintures figurant des palais ( ill. 52) et par des constructions bouddhiques subsistant dans les provinces occupées par les Liao ou dans les régions de Chine du Sud.

Ill. 52. Le palais impérial des Han , par Zhao Boju, d'après Li Zhaodao. Peinture sur éventail, encre et couleurs sur soie. Époque des Song du Nord (XIIe siècle). Taiwan, National Palace and Central Museums. |

Les pagodes (temples d'Extrême-Orient) Song, construites en brique ou en bois, ou employant conjointement les deux matériaux (corps en brique, consoles en bois) sont le plus souvent octogonales (ill. 50 ). Les étages sont percés d'ouvertures et abrités par des auvents aux extrémités recourbées, recouverts de tuiles.

Ill. 50. Pagode du Beita si, Suzhou. Époque des Song (XIIe siècle).

Dans les régions septentrionales (Hebei, Mandchourie), les Liao, tout en privilégiant l'utilisation de la brique (pagode du Tianning si, Beijing ( ill. 54 )) s'inspirent des formes de l'époque des Tang ou des Song. Leurs édifices se distinguent par des formes complexes et des recherches ornementales.

|

|

|

La peinture de paysage atteint à l'époque des Song un sommet esthétique. Montagnes, rochers et cascades sont organisés dans des compositions verticales ou horizontales. Dans ces rouleaux peints, l'artiste, grâce à sa connaissance des éléments naturels et à son observation de la lumière, recrée l'espace à l'aide de l'encre et du pinceau. Des caractères picturaux apparaissent au nord et au sud de la Chine , au cours de la période des Song du Nord. |

Les peintres de Chine du Nord fondent leurs recherches sur l'art de Li Cheng, mettant au point un style monumental. La composition est centrée sur un pic autour duquel s'organisent en plans successifs des roches tumultueuses, des cascades et des arbres. Les ombres denses alternent avec des percées lumineuses.

| Les reliefs des montagnes et les aspérités du sol sont rendus avec des tracés d'encre en « rides ». L'attitude du peintre face à la nature et les problèmes techniques qui se posent à lui sont analysés par Guo Xi (actif vers 1020-1100) (ill.55) dans un traité sur la peinture de paysage que rédigea son fils. |

|

Ill. 55. Ciel d'automne sur les monts et vallées . Attribué à Guo Xi. Rouleau horizontal, encre et couleurs légères sur soie. Époque des Song du Nord (XIe siècle). Washington, The Freer Gallery of Art, Washington D.C. |

Autour du poète et calligraphe Su Dongpo (1036-1101) se réunissent des peintres, des écrivains et des calligraphes. Parmi eux naît le concept de la peinture de lettrés ( wenrenhua ). Mi Fu (1051-1107) et son fils Mi Youren (1086-1165) créent alors des paysages spontanés dont les éléments naturels sont seulement rendus à l'aide de points d'encre humide, dans un style impressionniste.

|

La peinture de fleurs et d'oiseaux apparaît comme un sujet indépendant à l'époque des Song. L'empereur Huizong qui marque de sa personnalité l'académie de peinture de Kaifeng excelle à rendre les oiseaux dans un style colorié, minutieux et réaliste ( ill. 56 ). Li Di (vers 1100-1197) reprend ce style à l'époque des Song du Sud en y mêlant des éléments empruntés à la peinture de paysage de l'école du Sud. |

Ill. 56. Le perroquet aux cinq couleurs par l'empereur Huizong . Couleurs sur soie. Époque des Song du Nord (XIIe siècle). Boston, The Museum of Fine Arts.

Fuyant l'envahisseur, les membres de l'académie de Kaifeng se regroupent à Hangzhou où ils créent un style original. Les peintures empreintes d'une douce mélancolie évoquent l'éloignement forcé des artistes de la capitale du Nord et leurs aspirations à retrouver leur pays occupé. L'homme, sage ou paysan, occupe une position privilégiée dans les compositions. Ma Yuan (fin XIIe - début XIIIe siècle) et Xia Gui (vers 1190-1225) dominent cette école ( ill. 57 ).

Ill. 57. Paysage attribué à Xia Gui. Encre sur soie. Époque des Song du Sud. Tôkyô, Musée national. |

|

|

Leurs compositions s'organisent sur un plan en diagonale. L'angle inférieur de l'œuvre est occupé par des rochers découpés, des arbres contournés et des figures humaines tandis que quelques branches se projettent sur la partie supérieure laissée nue. Les textures des roches sont obtenues à l'aide de coups de pinceau appelés « rides de la petite ou de la grande hache ». |

Ill. 58. Barbares venus adorer le Bouddha. Attribué à Zhao Guangfu (actif vers 960-975). Rouleau horizontal, encre et couleurs sur soie. Époque des Song du Nord (vers 1000). The Cleveland Museum of Art, Mr and Mrs Severance A. Millikin Collection.

Des thèmes nouveaux en liaison avec le développement du bouddhisme ( ill. 58, 60 ) de la secte Chan apparaissent dans la peinture monochrome de l'époque des Song.

Ill. 60. Bodhisattva Guanyin du Soleil et de la Lune (Riyue Guanyin), grotte de Beishan, Dazu, Sichuan. Époque des Song du Sud (XIIe - XIIIe siècle). |

|

Certains épisodes de la vie de Shâkyamuni (Shâkyamuni sortant de la montagne), les patriarches du Chan tels le fondateur de la doctrine, l'Indien Bodhidharma, ou le sixième patriarche Huineng ( ill. 59 ), fondateur de la branche subitiste du Chan, le moine Xianzi, le bodhisattva Guanyin ou encore l'immortel taoïste Budai sont dépeints avec une grande puissance d'expression.

|

Ill. 59. Le Sixième patriarche de la secte Chan par Liang Kai. Encre sur papier. Époque des Song du Sud (XIIe siècle). Tôkyô, Musée national. |

La peinture, sujet et traitement, est le fruit de l'expérience personnelle de l'artiste dans sa perception du Chan et dans sa maîtrise du pinceau. Liang Kai (1140-1210) utilise ainsi le style « abrégé », caractérisé par la fluidité de la ligne d'encre et une grande économie de traits. Mu Qi (actif de 1240 à 1270) ( ill. 62) et Yu Jian (XIIIe siècle) ( ill. 61 ) préfèrent la technique de peinture à l'encre « sans os » (sans contours).

|

Ill. 61. Village dans la brume . Poésie et peinture par Yu Jian. Rouleau vertical, encre sur papier. Époque des Song du Sud, XIIIe siècle. Tôkyô, Musée d'art Idemitsu. |

|

Ill. 62. Pivoines par Mu Qi. Rouleau vertical, encre sur soie. Époque des Song du Sud, XIIIe siècle. Kyôto, Daitoku-ji. |

La céramique de l'époque des Song est caractérisée par la prépondérance des pièces en grès (roche sédimentaire détritique constituée de grains de silice et de sable quartzeux agglomérés par un ciment naturel) ou en porcelaine et par la raréfaction des terres cuites. Les potiers Song créent des formes aux lignes douces, largement ouvertes (coupes, bols) décorées de motifs floraux ou zoomorphes finement gravés, incisés ou moulés sous des couvertes de préférence unies, qu'ils conjuguent en nuances multiples. Les profils rompus, les formes importées et les couleurs vives des céramiques de l'époque des Tang sont alors abandonnés.

Le décor peint, champlevé (dont on a creusé la surface unie pour y tailler des figures ou incrustrer des émaux) ou à glaçures (enduit dont on recouvre les poteries pour les imperméabiliser, et qui se vitrifie au feu) de trois couleurs est une manifestation exceptionnelle dans la production Song (fours de Cizhou, au Hebei ( ill. 65 ), ou production des potiers Liao).

Ill. 65. Oreiller. Grès de Cizhou. Époque des Song. Paris, musée national des Arts asiatiques-Guimet. |

|

Ailleurs, le décor s'efface devant la forme, et les recherches des céramistes portent principalement sur l'originalité des couvertes.

Dans le nord de la Chine , les fines porcelaines blanches ( ding ) de Dingzhou (Hebei) présentent, sous une couverte blanc ivoire, un fin décor incisé ou moulé de végétaux et d'animaux (lotus, pivoines, canards) ( ill. 64 ).

|

Ill. 64. Assiette. Porcelaine à décor gravé et bord cerclé de métal de type ding . Époque des Song du Nord (XIe siècle). Chicago, The Art Institute of Chicago. |

La plupart des bols possèdent des bords cerclés d'une mince lamelle de métal, souvent de cuivre, en raison de la cuisson qui laisse apparaître les bords nus. Les céladons du Nord, produits dans les provinces du Henan (Linru xian) et du Shaanxi (Tongchuan xian) sont des grès porcelaineux enduits d'une couverte verte, ornés d'un décor généralement floral, occupant une place importante. La couverte bleu clair ou bleu lavande des grès jun , fabriqués à Junzhou (Henan), n'est modulée que par des éclaboussures carminées (couleur carmin, c'est-à-dire rouge violacé).

|

Le four de Linru xian a cuit des pièces officielles de très haute qualité, les ru. Ces céramiques à couverte gris-bleu finement craquelée sont devenues des œuvres très rares en raison de leur usage limité à l'intérieur du palais de Kaifeng.

Ill. 63. Brûle parfum. Grès céladon des fours de Longquan. Époque des Song du Sud. Tôkyô, musée d'art Idemitsu. |

Si les ru ont été le privilège de la cour des Song du Nord, les guan ont été fabriqués à Hangzhou pour les besoins de la cour impériale réfugiée.

| Ces porcelaines de qualité exceptionnelle, à la couverte gris-vert ou bleutée, dont les formes sont quelquefois inspirées des bronzes ou des jades archaïques, sont ornées d'un fin réseau de craquelures obtenues en cours de cuisson.

Ill. 66. Vase en forme de battoir à linge ( kinuta ). Grès céladon des fours de Longquan. Époque des Song du Sud. Washington D.C., The Freer Gallery of Art. |

|

L'installation de la cour à Hangzhou favorise l'essor de la production des céladons du Zhejiang. Les céladons des fours de Longquan ( ill. 63, 66 ) sont très prisés et exportés en Extrême-Orient (en particulier au Japon et dans le Sud-Est asiatique) du fait de la perfection de leurs couvertes. Celles-ci, épaisses et parfois craquelées, jouant sur toutes les tonalités du vert, sont mises en valeur grâce à la sobriété du décor ou même son absence. Presque toutes les provinces de la Chine du Sud produisent une porcelaine blanche appelée « blanc bleuté » ( qingbai ) qui pourrait passer pour être l'équivalent des ding dans le sud du pays.

|

Les céramiques noires du Henan ( ill. 67 ), du Fujian ou du Jiangxi sont des grès à couverte colorée en noir ou en brun par un oxyde de fer et cuites en oxydation.

Ill. 67. Bouteille à décor de pivoines rouges sur fond noir. Grès du Henan. Époque des Song (XIIe siècle). Tôkyô, Musée national. Les bols à thé du Fujian, connus au Japon sous le nom de temmoku, possèdent une couverte épaisse aux reflets imitant la « fourrure du lièvre », des « gouttes d'huile » ou des « plumes de perdrix ». Des motifs en réserve ornent quelquefois l'intérieur de ces bols noirs au Jiangxi. |

La céramique du royaume des Liao, tout en suivant la tradition de la céramique des Tang, a emprunté quelques éléments à la céramique des Song. Les formes, les décors et la technique de ces pièces montrent une profonde originalité. Les bouteilles à vin imitant les gourdes en cuir des nomades, les vases à tête de phénix, les boîtes circulaires ou les plats ovales sont décorés de glaçures de trois couleurs ou d'une couverte noire. L'imitation des grès peints de Cizhou ou des porcelaines ding reflète l'apport des potiers Song.

____________