| LA

RENAISSANCE VI L’HUMANISME – LES BELLES LETTRES |

|

L'humanisme se répand

en Europe, tout d'abord en Rhénanie, de l'Allemagne à la

Hollande, région la mieux pourvue en villes, riche en échanges

culturels et première zone d'expansion de l'imprimerie et des foires

aux livres. Le collège trilingue de Louvain est le premier de ce

type. Érasme est le phare de la nouvelle culture, encore très

liée à la religion : ses éditions des Pères

de l'Église, ses Dialogues et ses Adages, son Éloge de la

folie, ses réflexions sur le christianisme, sur la formation des

princes chrétiens le posent en maître à penser de

l'Europe. Une abondante correspondance le relie aux lettrés de

tous les pays. |

Érasme |

De gauche à droite : Boccace, l’Arioste, Dante, Pétrarque : quatre grands humanistes italiens |

L'humanisme pénètre en

France grâce à la cour pontificale d'Avignon, où

séjournent au XIVe siècle Pétrarque et Boccace.

Déjà à la cour de Charles V, puis à celle

des ducs de Bourgogne, des traducteurs ont fait redécouvrir la

philosophie antique (la Politique et l'Éthique d'Aristote), l'histoire

romaine (Tite-Live). Les guerres d'Italie amplifient la communication

culturelle, l'impulsion décisive venant de François 1er,

roi lettré, qui décide une véritable importation

de professeurs et d'artistes, puis, poussé par Guillaume Budé,

fonde le Collège des lecteurs royaux (le futur Collège

de France), collège trilingue où seront enseignés

le latin, le grec et l'hébreu. |

Un sentiment de solidarité, fondé

sur leur communauté d'esprit, unissait souvent ces humanistes.

Beaucoup étaient en relations les uns avec les autres, même

avec des savants étrangers. Ils n'étaient pas toujours d'accord.

Des disputes s'élevaient. Hommes au tempérament vigoureux,

prompts à la colère comme l'étaient leurs contemporains,

ils s'invectivaient alors comme des chiffonniers, mais en latin bien entendu. |

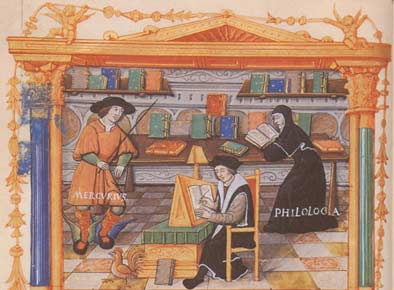

Guillaume Budé Manuscrit de 1517 |

|

|

Il était inévitable en effet qu'avec leur

enthousiasme, l'ardeur admirable qu'ils apportaient à leurs études,

ils en soient venus à se considérer comme une race à

part, une élite infiniment supérieure au vulgaire. L'idée

du poète inspiré des dieux et dont les louanges assurent

l'immortalité aux plus grands de ce monde, même aux rois,

est une idée chère aux poètes de la Pléiade.

Il fallait une belle audace pour l'avancer. En tout cas, la très

haute idée qu'ils se faisaient de l'activité intellectuelle,

du travail de l'esprit créateur leur fait grand honneur. |

Lorsqu'on pense aux humanistes de la Renaissance,

on pense surtout à l'étude des langues anciennes, celle

du grec en particulier, et à ce qu'on appelait alors la philologie,

c'est-à-dire la critique patiente des manuscrits récemment

découverts et l'édition d'ouvrages de l'antiquité.

Le plus grand peut-être parmi les humanistes français, Guillaume

Budé. est célèbre par ses travaux d'érudition,

notamment son édition de l'Histoire de Thucydide. Henri Estienne

est également connu pour ses travaux sur la langue grecque. |

Guillaume Budé par Jean Clouet |