| LA

RENAISSANCE VI L’HUMANISME – LES BELLES LETTRES |

|

Lyon était alors une

ville active et prospère par son industrie de la soie et par sa

banque, qu'avaient introduites les Italiens. C'était aussi un centre

culturel. La bourgeoisie lyonnaise s'intéressait aux belles-lettres.

Avec Louise Labé et Maurice Scève, Lyon fut, avec Paris,

un des foyers de la Renaissance poétique. Mais le grand poète

du temps, celui qui fut presque universellement respecté et admiré c'est Ronsard. |

Louise Labé |

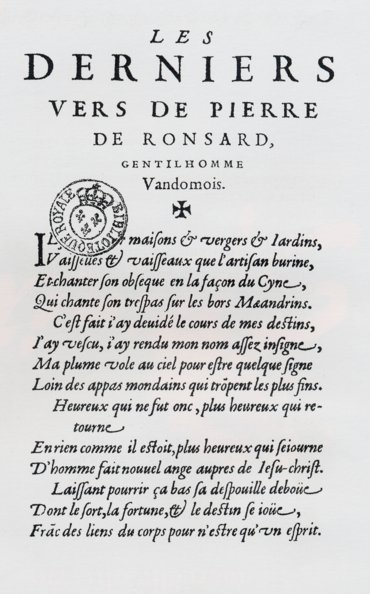

Ronsard, Derniers vers |

Protégé des rois, surtout de Charles IX qui le combla de faveurs, Ronsard a laissé une œuvre lyrique considérable, des odes, des élégies, des hymnes, des sonnets. Même si, avec le merveilleux sens du rythme qui était le sien, il emploie encore parfois des mètres poétiques du Moyen Age, il s'attache aux genres restaurés de l'Antiquité. Les sources de son inspiration sont la Grèce, l'Italie ancienne et moderne. |

Dans ses odes, il s'inspire d'Horace, de

Pindare et d'Anacréon, dans ses élégies de Tibulle,

dans ses sonnets - genre italien - de Pétrarque. Sa poésie

est éminemment sensuelle, sa vision des êtres et des choses

est toute païenne. L'amour et la mort, la fuite du temps, la fragilité

de la vie humaine et l'appel désespéré à jouir

de cette vie avant qu'il ne soit trop tard sont ses thèmes habituels.

Il voit volontiers la nature à travers les anciens mythes, il peuple

ses forêts de sylvains, ses eaux de naïades. Ses meilleurs

poèmes - car il est inégal et son inspiration est parfois

livresque - ont une grâce, une puissance de suggestion ou une plénitude

qui n'avaient jamais été atteintes en France avant lui,

du moins dans ce genre de poésie. |

Ronsard, Sonnets pour Hélène, II, XLIII : Quand vous serez bien vieille, au soir à la chandelle, Assise auprès du feu, dévidant et filant, Direz chantant mes vers, en vous émerveillant : « Ronsard me célébrait du temps que j'étais belle.» |

|

|

Autour de Ronsard se forma un groupe de poètes

qui est resté célèbre sous le nom de « la Pléiade

». Ils étaient sept, comme le nombre des étoiles dans

la constellation qui porte ce nom. Nul d'entre eux n'égala Ronsard,

Belleau, Baïf ne furent que des étoiles de moindre grandeur. |

Bien plus original fut, vers

la fin du siècle, Agrippa d'Aubigné. Ses Tragiques sont

une espèce d'épopée des guerres religieuses. Chez

ce chef huguenot, la puissance d’invective se joint à une

extraordinaire puissance d’évocation de cette période

tourmentée. Sa poésie tendue, violente, où la ferveur

religieuse se mêle à l'éclat des images empruntées

aux saisons, aux éléments, aux choses naturelles est dans

la tradition de la Pléiade, mais avec quelque chose de plus. Les

thèmes de l'instabilité, du changement, de la métamorphose

aboutissent à une vision apocalyptique du monde, à une sensibilité

nerveuse, désordonnée, à une acuité des sensations

visuelles, auditives et autres, qu'on a essayé de caractériser

par le terme de « baroque » donné quelquefois à

la littérature de la fin du seizième siècle et du

début du siècle suivant. |

Agrippa d’Aubigné |

Les Tragiques, Première page de l’édition princeps, 1616 |

|