| LA

RENAISSANCE VI L’HUMANISME – LES BELLES LETTRES |

|

Quatre ans plus tard, Jodelle

fit représenter sa tragédie de Cléopâtre captive.

C'était une pièce parfaitement médiocre, un simple

exercice de collégien âgé de dix-neuf ans, mais c'était

une tragédie. Le thème de la captivité attira d'autres

auteurs dramatiques de la Renaissance, qui concevaient la tragédie

comme la triste histoire d'un personnage écrasé par le destin.

Il en résulta des pièces pleines des lamentations de la

future victime et de ceux qui l'aimaient. Peu de conflits intérieurs,

une tragédie en somme assez vide, avec un dénouement dont

l'horreur rachetait l'absence d'action dramatique. Les Juives de Robert

Garnier, avec leurs chœurs - d'ailleurs fort beaux - imités

de l'Antique, sont le chef-d’œuvre du genre. |

Etienne Jodelle |

Robert Garnier |

Les pièces étaient jouées, dans les collèges ou ailleurs, devant un auditoire restreint. Ce n'est qu'au siècle suivant, quand la société mondaine prendra goût au théâtre, que la tragédie trouvera le public dont elle avait besoin pour son plein développement. |

Montaigne écrivit ses Essais dans

la seconde moitié du seizième siècle, au cours des

guerres de religion, qu'il déplore certes, mais qu'il contemple

de loin. Sa grande préoccupation est de vivre paisiblement et aussi

heureusement que possible - et de mourir de même. Il peut y avoir

quelque égoïsme dans cette attitude. Mais du livre de Montaigne

se dégage une grande leçon de modération, de juste

milieu, de tolérance, ce qui n'était pas un mince mérite

en son temps, qui fut le temps des fanatiques. |

Vicence (Italie) le Théâtre Olympique d’Andea Palladio (1508-1580) |

|

|

Ses Essais sont une vaste enquête sur « l’humaine

condition ». Il se regarde vivre, il observe ses propres actions,

discute ses goûts, analyse ses sentiments. « Le sot projet

qu'il a de se peindre ! », a dit Pascal, à la fois son critique

et son admirateur. L'expérience personnelle ne suffit pas à

Montaigne. Grand lecteur des Anciens, il va chercher chez les philosophes,

surtout chez les historiens de l'Antiquité - notamment dans Plutarque

que venait de traduire en français le savant Jacques Amyot - de

quoi renforcer ses observations personnelles, établir des principes

de conduite. |

Il a le sentiment de l'extrême diversité

des hommes et des choses à travers le temps et à travers

l'espace, et ce sentiment le conduit au doute, au fameux « Que sais-je

? » En morale, il incline vers l’épicurisme qui correspond à son tempérament hédoniste et surtout ennemi de la douleur. Par son idée de direction rationnelle de l'existence, de contrôle et de bon usage des passions, surtout par son intérêt pour les choses « morales », Montaigne eut une influence très grande sur la pensée du dix-septième siècle. Ses Essais, écrits dans une langue souple, fluide, souvent pittoresque, restent une des très grandes œuvres de la littérature française. |

Montaigne, Les Essais, édités par Louis Jou, Paris 1934-1936 Armoiries de la famille Eyquem de Montaigne |

Rabelais, Pantagruel, édition russe ancienne |

A propos de l'éducation de Pantagruel,

Rabelais dénonce la pédagogie médiévale, qui

tyrannise l'enfant, maltraite son esprit autant que son corps en imposant

à l'un et à l'autre une contrainte qui ne fait que les «

abâtardir », alors qu'on doit les laisser se développer

librement. Chez Rabelais, le goût du savoir est encyclopédique,

et on a dit avec raison que le programme d'études de son héros

convient mieux à un géant qu'à un être humain.

L'idéal de Montaigne est assez différent. Lui aussi est

ennemi de la contrainte, mais, tout en conservant le goût des choses

de l'esprit, il préfère une « tête bien faite

» à une « tête bien pleine ». Il vise à

la formation du jugement de son élève, et il s'attache déjà

au développement des vertus humaines et mondaines qui sera, au

siècle suivant, un des buts de l'éducation dans les collèges

des jésuites. |

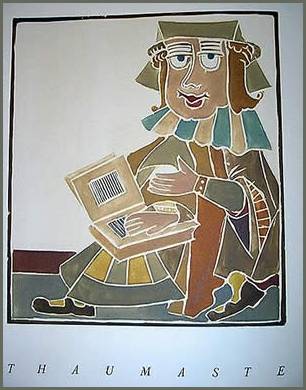

Rabelais, Pantagruel, illustration du peintre André Derain |

|