Introduction à l'Art chinois:

II – LE PREMIER EMPIRE CHINOIS ET LES INVASIONS BARBARES

A - QIN SHI HUANGDI

Le prince Zheng qui accède au trône de l'État de Qin en 246 av. J.-C. réalise l'unité de la Chine en conquérant et en regroupant, sous sa bannière, tous les États féodaux. En 221 av. J.-C., il se pare du titre de Qin Shi huangdi, « premier empereur de l'État de Qin », fondant une ère nouvelle de paix et de stabilité. La mise en place d'une organisation centralisée, l'uniformisation des poids et des mesures, de la monnaie et des essieux de chars, la réforme du système d'écriture constituent les bases de sa politique. Les travaux d'irrigation, la construction des routes impériales et le renforcement des murailles déjà élevées par les peuples chinois du Nord pour se protéger des incursions barbares visent à consolider son empire.

La puissance du souverain est exaltée par l'architecture imposante de sa capitale, Xianyang, dans laquelle il fait reconstruire les palais des princes féodaux qu'il a soumis.

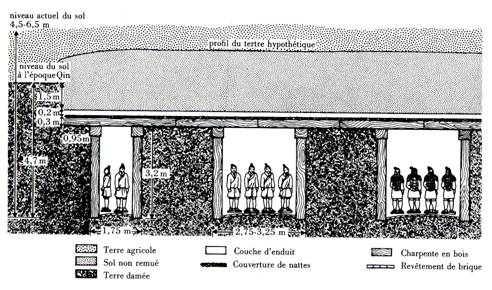

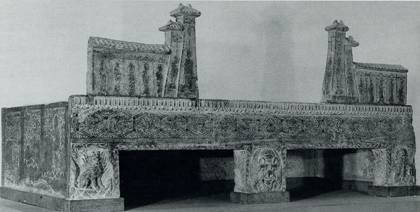

Son mausolée funéraire était à la même mesure. La spectaculaire découverte de cet immense tumulus et de ses chambres souterraines en 1974 est venue confirmer le récit de l'historien Sima Qian de l'époque des Han. Celui-ci faisait état de sept cent mille personnes employées pendant trente-huit années à la construction de cette tombe. Le tumulus de forme pyramidale à trois étages atteignait 43 m de hauteur et était entouré de deux murs d'enceinte. Trois chambres souterraines, situées à l'intérieur du périmètre du champ funéraire, ont livré un ensemble prestigieux. La chambre n° 1 ( ill. 18 ), de forme rectangulaire, contenait plus de six mille figures ( ill. 16 ) de guerriers cuirassés, de chasseurs, de fantassins, d'archers, de cavaliers et de chevaux en terre cuite de 1.70 m à 2 m de hauteur, escortant le défunt, alignés dans l'ordre d'une formation militaire, dans des couloirs pavés de briques et couverts de poutres reposant sur des piliers de bois.

Ill. 18. Restitution hypothétique de la fosse n° 1 de la tombe de l'empereur Qin Shi huangdi.

|

La chambre n° 2, de taille plus réduite et de forme irrégulière, comprenait mille quatre cents sculptures de même type : guerriers, chevaux harnachés, chars. La troisième chambre était beaucoup plus modeste avec seulement soixante-huit figures. Ces statues de terre cuite sont le résultat d'un travail d'équipes spécialisées et très organisées. Les détails des visages étaient repris individuellement. Ils traduisent le statut social, le grade militaire, le caractère, l'âge des personnages. Les armes réelles - épées, arcs, flèches, lances - sont toutes différentes. Ce rendu réaliste était accentué par une riche polychromie à base de pigments minéraux et de laque.

Ill. 16. Vue d'ensemble de la tombe de l'empereur Qin Shi huangdi. (chambre n° 1). Shaanxi, musée provincial. |

À l'ouest du mausolée, furent exhumés en 1981 deux chars en bronze, en modèle réduit, chacun attelé de quatre chevaux de bronze incrusté d'or et d'argent et peint de motifs de phénix et de dragons. Ces premières statues funéraires préfigurent les réalisations sculpturales en pierre associées aux tombes de l'époque des Han.

B - LES HAN

À la mort de Qin Shihuangdi (210 av. J.-C.), l'empire est ébranlé par des insurrections populaires. Le règne de son fils est de courte durée et les révoltés se regroupent autour d'un ancien aristocrate, Xiang Yu, et d'un homme du peuple, Liu Bang. Ce dernier envahit la capitale et se proclame empereur d'une nouvelle dynastie appelée Han. Cette période qui voit l'essor de la culture chinoise est divisée en deux phases. Les empereurs de l'époque dite des Han antérieurs ou occidentaux siègent dans la capitale de Chang'an (206 av. - 9 apr. J.-C.). Après la brève usurpation du trône par Wang Mang (9-24), la dynastie est rétablie dans la ville de Luoyang (époque dite des Han postérieurs ou orientaux, 25-220).

Il ne subsiste de Chang'an que quelques murs et terrasses de terre damée servant de soubassement à des architectures en bois. Une haute muraille, longée à l'extérieur par un fossé et percée de douze portes, enfermait la cité. Palais et demeures privées de la famille impériale occupaient le sud de la ville. Ces constructions ont aujourd'hui disparu, mais la richesse de leur décor intérieur (bois peints, incrustés de métal ou de pierres semi-précieuses, peintures murales et tentures de soie) est évoquée dans les récits anciens. Les deux marchés de la ville recevaient des produits des provinces et des pays lointains. La route de la soie qui unissait le monde méditerranéen (Palmyre (capitale de la Palmyrène (Syrie), située dans une oasis, entre Damas et l'Euphrate), Antioche (capitale de l'Empire séleucide, aujourd'hui Antakya, en Turquie)) à la capitale chinoise après avoir traversé les oasis d'Asie Centrale, était sillonnée par les caravanes et les marchands qui fournissaient à l'Occident le précieux tissu en échange de chevaux, de tapis ou de fourrures. Mais des modes de pensée et des courants artistiques circulaient également le long de cette voie.

Les sépultures de l'époque des Han sont le reflet du haut niveau de développement artistique atteint tant dans la capitale que dans les provinces. Elles demeurent une source d'informations inestimable sur la vie quotidienne, les structures politiques et les coutumes de l'époque. Le tumulus abritant la sépulture est entouré d'un champ funéraire. L'entrée de ce champ est indiquée par une paire de piliers décorés des animaux des quatre orients (phénix, tortue, dragon et tigre). Une ou plusieurs voies, appelées « chemins de l'âme », sont bordées de piliers, de stèles et de statues, et conduisent à l'entrée de la sépulture. Une chambre d'offrandes ainsi que la stèle généalogique du défunt marquent l'entrée. Un couloir souterrain incliné mène aux diverses salles et vestibules qui constituent un véritable palais souterrain. À l'époque des Han antérieurs, les parois de la chambre funéraire sont constituées de briques creuses ornées de motifs peints ou estampés, évoquant le ciel et les constellations, les animaux et les protecteurs du défunt. Sous les Han postérieurs, l'emploi de petites briques pleines estampées (c'est-à-dire sur lesquelles on a imprimé une empreinte gravée sur un moule) se généralise.

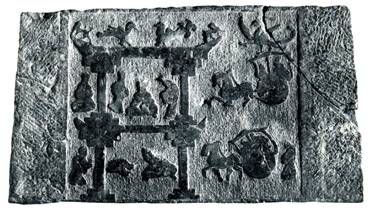

En Chine du Nord, des dalles de pierre gravées (ill. 19) et quelquefois peintes ou une combinaison de briques et de pierres sont employées pour la construction des chambres souterraines. Les épisodes de la vie du défunt, ses combats, ses demeures, ses chasses animent les parois dans un style vivant et descriptif. |

|

Ill. 19. Dalle funéraire. Pierre. Époque des Han. Paris, musée national des Arts asiatiques-Guimet. |

|

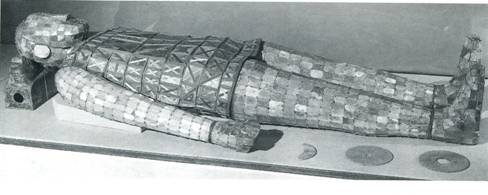

Le mobilier funéraire ( ill. 20 ) de même que la taille et le décor des tombes variaient en fonction du statut du défunt. Les trois tombes découvertes à Mawangdui, près de Changsha (Hunan), appartenaient au marquis de Dai, à sa femme et à son fils (IIe siècle av. J.-C.). |

Ill. 20. Linceul de jade. Tombe du prince Liu Sheng découvert à Mancheng (Hebei). Époque des Han orientaux (25-220). |

La bannière en forme de T figurant l'ascension de la défunte vers le ciel parmi des animaux fabuleux, en soie peinte, est une preuve tangible du développement du tissage de cette étoffe.

La vaisselle de laque, les figurines de bois peintes ou habillées de vêtements réels, les manuscrits sur soie, sur bois ou sur bambou, les cercueils emboîtés, peints et laqués, suggèrent la position importante des défunts.

|

Les bronzes sont souvent ornés de motifs stylisés de nuages et de dragons en incrustations d'or et d'argent (ill. 17 ) qui traduisent une mythologie bien établie. Ce goût décoratif allié à un réalisme animalier reflète les contacts établis avec les tribus de la steppe. En revanche, les motifs en courbes et contre-courbes suivent la tradition chinoise.

Ill. 17. Récipient rituel (hu). Bronze incrusté d'or et d'argent. Époque des Han occidentaux (206 av. notre ère - 9 ap. notre ère). Chicago, The Art Institute. |

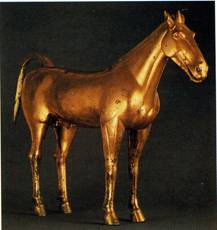

Les bronzes ( ill. 21 ) prennent des formes élaborées : lampe à huile en forme de jeune femme agenouillée (tombe de Mancheng, Hebei), brûle-parfums, bouteilles à couvercle maintenu en place par d'élégantes chaînettes métalliques, personnages en ronde-bosse vaquant à leurs tâches quotidiennes (Zhongxiang, Hubei).

Un soin particulier était apporté aux terres cuites funéraires revêtues d'un simple engobe (matière terreuse dont les potiers recouvrent leur pâte pour en changer la couleur) et d'un décor peint ( ill. 22 ) ou couvertes de glaçures (enduits dont on recouvre les poteries pour les imperméabiliser, et qui se vitrifient au feu) plombifères (qui contiennent du plomb), jaunes ou vertes. |

|

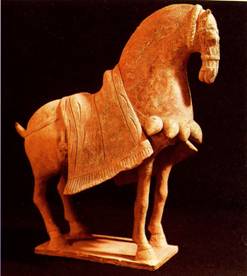

Ill. 21. Cheval. Bronze doré. Découvert dans le mausolée de Maoling de l'empereur Wudi (règne de 141 à 87), Xinping, Shaanxi. Époque des Han occidentaux. Shaanxi, musée de Maoling. |

|

Ill. 22. Paire de vases carrés ( feng ). Terre cuite peinte. Époque des Han occidentaux (206 av. notre ère - 9 ap. notre ère). Les Musées de la Ville de Paris, musée Cernuschi. |

Les mingqi réalisés suivant les mêmes techniques font preuve d'une grande richesse d'invention : gens du peuple vaquant à leurs occupations, animaux domestiques, modèles d'architecture ( ill. 23 ) sont moulés dans l'argile.

|

Ill. 23. Mingqi en forme de maison. Terre cuite peinte. Époque des Han.

La statuaire est essentiellement funéraire. Les seize statues massives en granit qui étaient placées le long de l'allée funéraire conduisant à la tombe du général Huo Quping (140-117 av. J.-C.) conservent la monumentalité des statues de guerriers de la tombe de Qin Shihuangdi. La sculpture s'exprime encore dans la taille du jade : chimères ( ill. 24 ), dragons, oiseaux gagnent en volume et en réalisme.

Ill. 24. Chimère ailée ( bixie ). Jade. Époque des Han orientaux (1 er siècle). Washington D. C., The Arthur M. Sackler Gallery, Smithsonian Institution. |

|

C - LES TROIS ROYAUMES ET LES SIX DYNASTIES

Les pressions des barbares au nord et au nord-ouest de l'empire affaiblissent la dynastie des Han. Elle s'effondre à la suite de révoltes paysannes dont la plus importante est celle des Turbans jaunes en 184. L 'empire est morcelé en trois royaumes, celui de Wei dans le bassin du fleuve Jaune, de Chu au Sichuan et de Wu au sud du Yangzijiang. La réunification par le fondateur de la dynastie Jin (dynastie des Jin occidentaux 280-316) n'est que de courte durée et les tribus barbares se partagent les régions septentrionales de la Chine jusqu'au VIe siècle. Les Jin, réfugiés à Nanjing, installent une cour où ils tentent de faire revivre la culture chinoise dont ils se proclament les seuls héritiers.

Dans le nord de la Chine , les envahisseurs Tuoba (Wei) deviennent de fervents adeptes du bouddhisme. De nombreux édifices sont construits à la gloire de la nouvelle religion. Les formes artistiques et les traditions iconographiques venues du monde indien sont transmises à la Chine qui les adopte et les modifie selon ses propres aspirations. Introduit probablement au début de notre ère sur le sol chinois, le bouddhisme se propage sous la forme du Grand Véhicule (Mahâyâna). Les bouddha (dans le bouddhisme, celui qui atteint la connaissance parfaite et la sérénité) et les bodhisattva (terme désignant un individu qui a atteint le plus haut degré de la sainteté bouddhique) , êtres de miséricorde, sont représentés assis ou debout, exécutant des gestes symboliques des mains (sanskrit : mudrâ, chinois : yin ) ou tenant des attributs particuliers.

|

Les premières figurations de bouddha trouvent leurs modèles dans la sculpture gréco-bouddhique du Gandhâra. Le Bouddha en bronze doré ( ill. 26 ), daté de 338 (collection Avery Brundage), est le plus ancien témoignage de la statuaire bouddhique chinoise. Assis en méditation, il est revêtu d'un habit monastique aux plis arrondis qui lui couvre les deux épaules. Dès le IVe siècle, les premières grottes bouddhiques sont creusées et décorées à Dunhuang (Gansu).

Ill. 26. Bouddha assis. Bronze daté 338. San Francisco , The Asian Art Museum , Avery Brundage Collection. |

Cependant, les Wei du Nord (386-534) encouragent la réalisation de grands sanctuaires rupestres à Yungang (Shanxi) ( ill. 27 ), à partir de 460.

|

|

Ill. 27. Intérieur de la grotte XII à Yungang, Shanxi. Ve siècle. |

|

Cinq statues colossales en grès occupent les grottes XVI à XX (ill.25). L'influence de l'art indien, en particulier du style de Mâthurâ, est encore perceptible dans l'aspect massif et le vêtement du Bouddha assis de la grotte XX. Mais le visage rectangulaire au nez pointu et au sourire archaïque, les plis de l'étole reposant sur le bras laissent poindre les recherches esthétiques chinoises. |

Ill. 25. Bouddha assis. Pierre. Grotte XX, Yungang, Shanxi. Époque des Wei du Nord, seconde moitié du Ve siècle. |

Parois et plafonds des grottes sont couverts de niches abritant des divinités et des bas-reliefs décrivant les vies antérieures du Bouddha historique Shâkyamuni.

Le transfert de la capitale des Wei de Datong à Luoyang en 494 est marqué par l'aménagement d'un nouveau centre religieux à Longmen dont l'embellissement se poursuivra jusqu'à la chute des Wei occidentaux et orientaux (535-549).

|

Le style aigu caractérise les œuvres produites entre 508 et 515: les visages s'amenuisent, les corps s'allongent et les vêtements aux plis plats recouvrent les piédestaux selon un graphisme linéaire d'où est absente toute recherche de volume. Ce style culminera dans la statuaire en bronze doré vers 518 ( ill. 29 ). Le sculpteur concentre alors toute son attention sur le visage de la divinité qui, illuminé par un sourire mystique, s'anime d'une vie spirituelle intérieure intense. Les vêtements, dont le traitement a pris une forme plus anguleuse à partir des années 480, s'effilent en des ailerons aux pointes aiguës qui encadrent les corps des divinités. Vers 534, de nouvelles tendances en réaction contre ce graphisme voient le jour.

Ill. 29. Conversation mystique entre Shâkyamuni et Prabhûtaratna. Bronze doré. Daté 518. Paris, musée national des Arts asiatiques-Guimet. |

|

L'assouplissement des formes s'accompagne d'une plus grande recherche de volume ( ill. 28 ). Les premières sculptures des grottes de grès blanc de Tianlongshan (Shanxi) reflètent les nouveaux apports de l'Inde de la dynastie des Gupta.

Ill. 28. Bodhisattva assis provenant du monastère du Baima si, Henan. Pierre. Vers 535. Boston, The Museum of Fine Arts.

Bien que l'aspect frontal des sculptures subsiste, le visage s'épanouit, le modelé arrondi des épaules et des genoux transparaît sous un vêtement plus souple dont les plis sont indiqués par un double trait gravé. Des chaînettes retenues par des boucles de ceinture orfévrées parent les corps des bodhisattva. |

L'art funéraire ( ill. 31 ) garde un rôle privilégié au cours de cette période. Les tombes à peintures sur brique, datant des Wei et des Jin de l'Ouest, découvertes à Jiayuguan (Gansu) saisissent avec spontanéité quelques aspects de la vie quotidienne et agreste (champêtre). Les allées d'accès aux sépultures impériales de la région de Nanjing offrent des exemples de l'art animalier en ronde-bosse. Les lions et les chimères, au large poitrail et au dos fortement cambré, semblent prêts à bondir.

|

Ill. 31. Autel destiné à supporter un cercueil. Pierre. Époque des Trois Royaumes et des Six Dynasties (vers 550-577). Boston, The Museum of Fine Arts. |

Dans le Nord, les mingqi en terre cuite peinte placés dans les tombes illustrent de nouveaux thèmes influencés par les envahisseurs barbares. Les guerriers, vêtus de cottes de mailles et montés sur des chevaux aux jambes courtes, de race mongole, lourdement caparaçonnés, en sont caractéristiques (ill. 30 ).

Ill. 30. Cheval harnaché. Terre cuite avec traces de polychromie. Époque des Wei du Nord (Ve siècle). Les Musées de la Ville de Paris, musée Cernuschi. |

|

Les peintres de la période des Six Dynasties nous sont connus grâce aux ouvrages anciens chinois. Malheureusement, aucune œuvre ne peut leur être attribuée avec certitude. Toutefois, les procédés picturaux en usage au cours de cette période nous sont rendus par quelques copies anciennes de peintures sur soie et par des compositions découvertes dans les tombes.

|

Les rouleaux horizontaux figurant La Nymphe de la rivière Luo et Les Conseils d'une monitrice aux dames de la cour ( ill. 32 ) auxquels est associé le nom du peintre Gu Kaizhi (vers 344-406) mettent en scène des êtres humains et surnaturels dans des vues intérieures ou extérieures. La disproportion entre les personnages et les éléments paysagers, arbres, montagnes et nuages, les rubans abstraits s'échappant des costumes féminins, les rochers aux formes feuilletées, sont la preuve des difficultés que rencontre l'artiste pour intégrer des recherches nouvelles de réalisme à des effets décoratifs linéaires plus anciens. |

Ill. 32. Conseils d'une monitrice aux dames de la cour. Rouleau horizontal, couleurs sur soie. Style de Gu Kaizhi. IVe siècle. |

Les mêmes conventions apparaissent sur les fragments d'un paravent en bois laqué et peint, découverts dans la tombe de Sima Jinlong (484) à Datong (Shanxi). Hommes et femmes, parangons (modèles) de vertu et de piété filiale, identifiables à l'aide d'inscriptions disposées dans des cartouches, sont encore représentés isolément, assis ou debout, sans essai de rendu atmosphérique.

Au VIe siècle, il semble que l'artiste, tout en conservant certains procédés stylistiques existant antérieurement, réussisse à composer des scènes continues dans lesquelles les personnages et les animaux se meuvent dans un même espace recréé. Les rochers et les arbres disposés en plans successifs, les feuillages agités par le vent montrent une analyse plus poussée des phénomènes naturels (sarcophage de la piété filiale, Kansas City, Nelson Gallery).

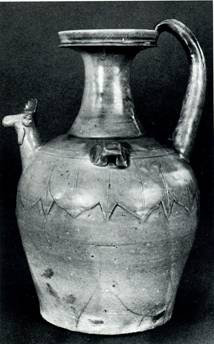

Les perfectionnements des procédés de cuisson de céramiques dans la province du Zhejiang placent cette région au premier plan de la production, grâce à la création de grès de haute température à couverte, cuits dans des fours en atmosphère réductrice (sans oxygène) de manière à obtenir une couverte verte, ancêtre des céladons (porcelaines d'Extrême-Orient de couleur vert pâle et désignées ainsi à partir du XVIIIe siècle) ( ill. 34 ).

Ill. 34. Urne funéraire. Grès à couverte vert olive (type dit «protoyue»). Époque des Jin occidentaux. Fin du IIIe siècle. Chicago, The Art Institute.

|

|

|

Ces grès de Yue, au corps gris et à la couverte verdâtre ou brun-jaune (suivant la réduction complète ou incomplète de la cuisson) épousent des formes totalement libérées des modèles en bronze (aiguière (vase à anse et à bec où l'on met de l'eau) à bec en tête de coq ( ill. 33 ), urinal (vase à col incliné, dans lequel les malades alités urinent) en forme d'animal), agrémentées de palmettes et de lotus moulés et appliqués.

Ill. 33. Verseuse. Grès à couverte verdâtre de Yue. VIe siècle. Paris, musée national des Arts asiatiques-Guimet. |

____________