Introduction à l'Art chinois:

I/ L'ÉVEIL DE LA CIVILISATION CHINOISE

Les traces des premiers êtres humains furent observées en Chine en 1918 dans les grottes de Zhoukoudian, près de Beijing (Pékin). Dès 1921, le Père Teilhard de Chardin et le professeur Bei Wenzhong entreprenaient sur ce site des fouilles systématiques. Ils dégagèrent ainsi en une décennie plusieurs crânes humains appartenant à la famille des Homo erectus (Hommes à station droite) qui furent dénommés « Hommes de Pékin » ou Sinanthropus pekinensis. Récemment, de nombreux fossiles humains datant du paléolithique inférieur et présentant des traits primitifs analogues à ceux de « l'Homme de Pékin » ont été repérés (site de Yiyuan, Shandong). L'Homo sapiens, à la capacité crânienne plus importante que celle du sinanthrope, est attesté par des exemples d'un type archaïque, comme les restes de la femme (?) de Jinniushan (Liaoning), découverts en 1984 et datés du Paléolithique inférieur (- 260 000 ans).

A - L'ÉPOQUE NÉOLITHIQUE

Le relevé de plus de six mille sites néolithiques sur le territoire chinois permet de mieux évaluer l'importance de cette période. Les plus anciens vestiges ont été mis au jour au Guangxi et au Guangdong (vers 8000 av. notre ère) et montrent l'apparition de la poterie. Au milieu de l'époque néolithique (7000-5000 av. notre ère), les sites sont plus nombreux et dispersés dans les diverses régions du pays, donnant lieu à des cultures aux particularismes locaux, comme la culture de Pengtoushan découverte en 1988 au Hunan et celle de Chengbeiqi au Hubei, proches du Yangzijiang. La majorité des sites appartiennent toutefois à la fin de l'époque néolithique (5000-2500 av. notre ère) et ont été repérés notamment dans les plaines loessiques du fleuve Jaune (cultures de Yangshao et de Dawenkou) ou le long du cours du fleuve Bleu (culture de Songzhe). Ils témoignent du développement de l'agriculture (millet) et des rites funéraires.

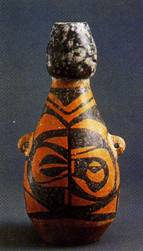

Les régions proches du fleuve Jaune présentent alors un essor important comme le montre la culture de Yangshao (Henan), premier site néolithique mis au jour en 1922 par le géologue suédois J.G. Anderson. Cette culture est caractérisée par l'utilisation d'une poterie rouge, fine, dont le corps a été égalisé à l'aide d'une spatule, poli, et orné de décors peints en noir, en brun ou en rouge. La cuisson s'effectuait entre 800° et 1000° C. en bordure du fleuve Jaune et de ses affluents. Les villages temporaires situés sur des terrasses alluviales, comme ceux de Banpo, de Jiangzhai et de Miaodigou I (Shaanxi) possèdent des traits communs. Un fossé de protection entourait le quartier d'habitation, et les maisons semi-souterraines ou construites au niveau du sol, de forme carrée, ronde ou rectangulaire, aux piliers de bois, étaient accessibles par une rampe ou quelques marches. Leur sol était recouvert d'un enduit et un foyer était placé au centre de l'unique pièce. Des fosses servant de greniers souterrains avaient été creusées dans les villages. Un cimetière et un site de fours étaient installés près du village de Banpo. Ici, les potiers cuisaient des jarres et des marmites montées au colombin (long boudin d'argile molle qui sert pour fabriquer des poteries sans tour), de facture grossière ou bien des bols, des bassins, des bouteilles et des gourdes plus finement exécutés et décorés en noir sur fond d'argile rouge de poissons (ill. 3) , de daims ou de masques humains vus de face. Des motifs appliqués ou incisés rehaussaient quelquefois ces céramiques.

|

Ill. 3. Gourde. Terre cuite peinte d'un poisson stylisé. Découverte au site de Jiangzhai (Lintong, Shaanxi). Époque néolithique (vers 3000 av. notre ère). Shaanxi, musée de Banpo. |

La culture de la poterie peinte de Yangshao se perpétue dans les régions occidentales de la Chine (cultures de Majiayao, de Machang et de Qijia au Gansu) vers 2400-1600 av. notre ère avec de grosses jarres pansues, munies de paires d'oreilles et d'anses, ornées d'élégantes spirales peintes. Des motifs anthropomorphes (visages, personnages) sont modelés en relief et appliqués sur les corps des vases.

La culture de Dawenkou (Shandong) présente à partir du IVe millénaire avant notre ère des formes nouvelles (tripodes ding, gui, certains épousant la forme d'un oiseau). Certaines sont reprises au IIIe millénaire dans les cultures de Wangwan (Henan) et de Longshan (Shandong) et transposées en terre cuite noire, finie sur le tour : coupes et gobelets sur pied, tripodes ding, jia et gui. Les céramiques de Longshan sont des pièces de couleur noire lustrée, aux parois fines dites en « coquilles d'œuf » ( ill. 2 ). Au Sud, la culture de Liangzhu (Jiangsu et Zhejiang vers 2800-1900 av. notre ère) est remarquable par ses objets travaillés dans le jade et par ses céramiques tournées, fines et noires, à décors d'ajours (orifices laissant passer le jour) et d'incisions.

|

|

B - L'ÂGE DU BRONZE

La réalisation d'objets rituels, de récipients et d'armes en bronze marque les périodes des Xia, des Shang et des Zhou. Ces bronzes archaïques, collectionnés et étudiés dès le XIe siècle par les empereurs et les savants de l'époque des Song, ont fait l'objet de fouilles scientifiques au début du XXe siècle.

1°) LES XIA

La phase la plus ancienne de l'Âge du bronze a été identifiée au site d'Erlitou (vers 2100-1600 av. notre ère), près de Luoyang (Henan). Le niveau le plus ancien d'Erlitou serait contemporain de la fin de la culture de Longshan et pourrait appartenir à l'époque des Xia, dynastie légendaire antérieure aux Shang. Le niveau le plus récent daterait du début de l'époque des Shang. Les fondations en terre damée de deux bâtiments ont été mises au jour. Les bronzes qui y étaient enterrés sont encore peu nombreux ; leurs parois sont minces et ils reproduisent des formes de céramiques, comme les tripodes jue.

2°) LES SHANG

|

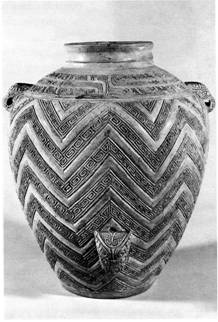

Le site d'Erliguan à Zhengzhou (Henan central), fouillé à partir du début des années 1950, constitue une phase charnière entre les débuts de l'Âge du bronze et son apogée durant la phase d'Anyang. La ville fortifiée par un mur en terre damée abritait le centre cérémoniel et le palais. Les tombes et les ateliers étaient installés extra-muros. Les formes des vases en bronze sont plus diversifiées qu'à Erlitou, les parois plus épaisses, et le décor qui comporte des motifs zoomorphes stylisés est organisé en registres horizontaux (ill. 4 ). Ill. 4. Récipient rituel ( lei ). Bronze. Début de l'époque des Shang (phase d'Erliguan, vers 1600-1300 av. notre ère). Washington D.C. , The Arthur M. Sackler Gallery, Smithsonian Institution. |

En 1928, on découvrit aux abords de la rivière Huan les vestiges de la ville d'Anyang, dernière capitale des Shang (vers 1300-1030 av. notre ère), bâtie par le roi Pan Geng. Les campagnes de fouilles successives ont révélé des tombes contenant un matériel de bronze très élaboré, des vestiges architecturaux ainsi que les premières traces d'écriture avec des inscriptions sur os servant aux oracles lors de divinations par scapulomancie (divination par l'interprétation des os éclatés à la chaleur. Pratiquée en Chine dès le néolithique, on y voit l'origine de l'écriture chinoise.) Le site couvre une superficie de 24 km 2 . Il se divise en deux zones principales : le centre urbain de Yinxiu est constitué des fondations de palais en terre damée selon la technique du hanglu (couches superposées de terre damée d'environ 8 à 10 cm d'épaisseur chacune), de maisons rectangulaires, de fours, de fonderies et d'ateliers du travail de l'os et du jade.

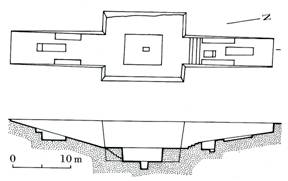

Ill. 6. Plan et coupe de la grande tombe WKGM1 de Wuguancun. Fin du XIIIe-début du XIIe siècle av. notre ère. |

La nécropole royale, située sur la rive nord du fleuve à Xibeigang et Wuguancun ( ill. 6 ), renferme treize grandes tombes dont les plus importantes possèdent un plan cruciforme caractéristique, et une orientation sur un axe sud-nord. Une, deux ou quatre rampes d'accès dont celle du sud menant à la chambre funéraire ont un sol de terre damée. La rampe sud présente une pente douce, tandis que les autres ont des volées d'escaliers. Une chambre funéraire en bois abritait le cercueil, au-dessus d'une fosse où étaient enterrés un garde et un chien. Toutes ces tombes contenaient les preuves de nombreux sacrifices humains (soldats, suite du défunt) et animaux (chiens, chevaux, singes, sangliers). L'extrême diversité des types d'inhumation, de la simple fosse à la tombe royale au riche matériel funéraire de jade, de bronze, de marbre blanc ou de céramique, témoigne d'une société fortement hiérarchisée. |

Ill. 5. Tripode ( jia ). Bronze. Époque des Shang (1300-1050 av. notre ère). Chicago, The Art Institute of Chicago . |

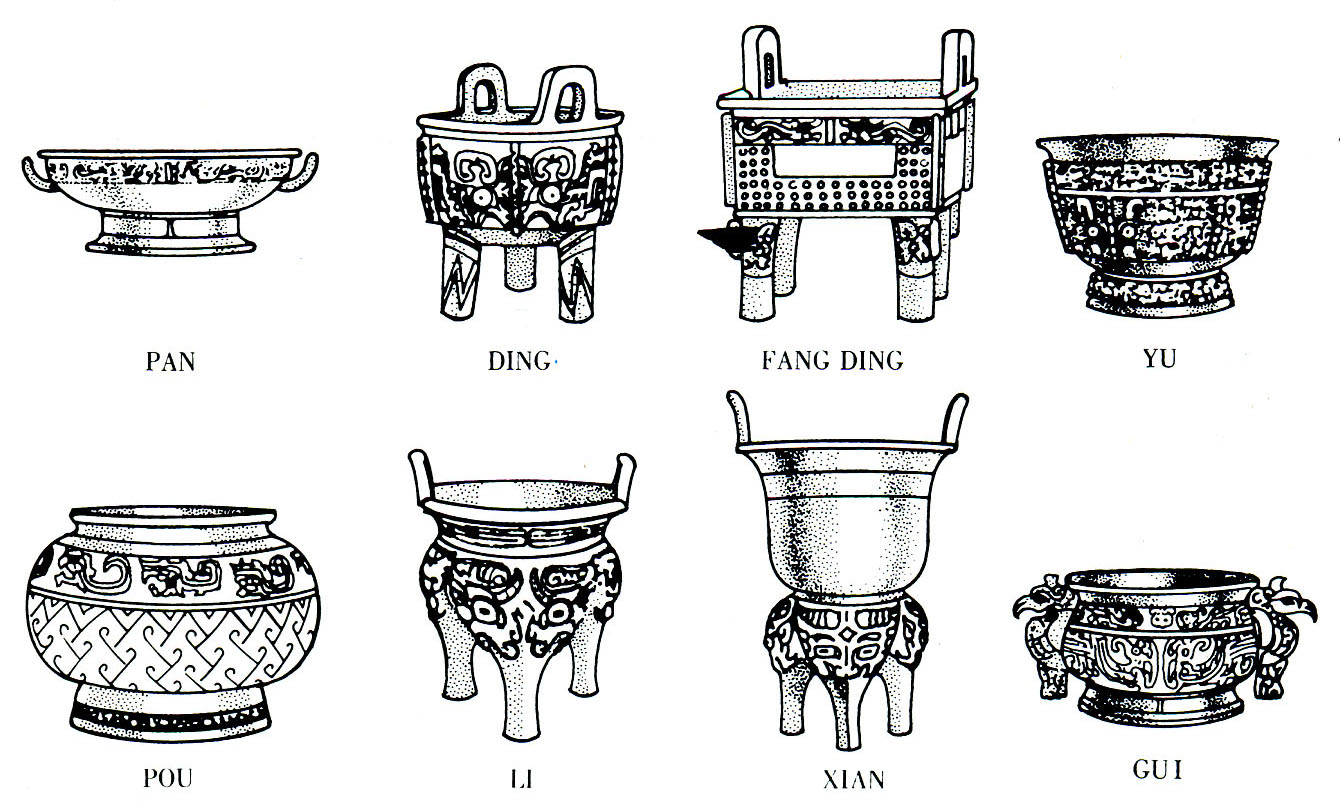

Cette période d'Anyang est la mieux documentée de l'époque des Shang. Les bronzes ( ill. 5 ) réalisés dans des moules segmentés sont de très haute qualité, les fontes précises et le décor de motifs zoomorphes et géométriques complexes couvre les vases à alcool ou les vases destinés à la cuisson et à la conservation des aliments ( ill. 7 ). |

Ill. 7. Principaux vases rituels en bronze.Vases à boissons alcoolisées.

Ill. 7. Principaux vases rituels en bronze. Récipients à eau (pan et pou) et récipients à nourriture.

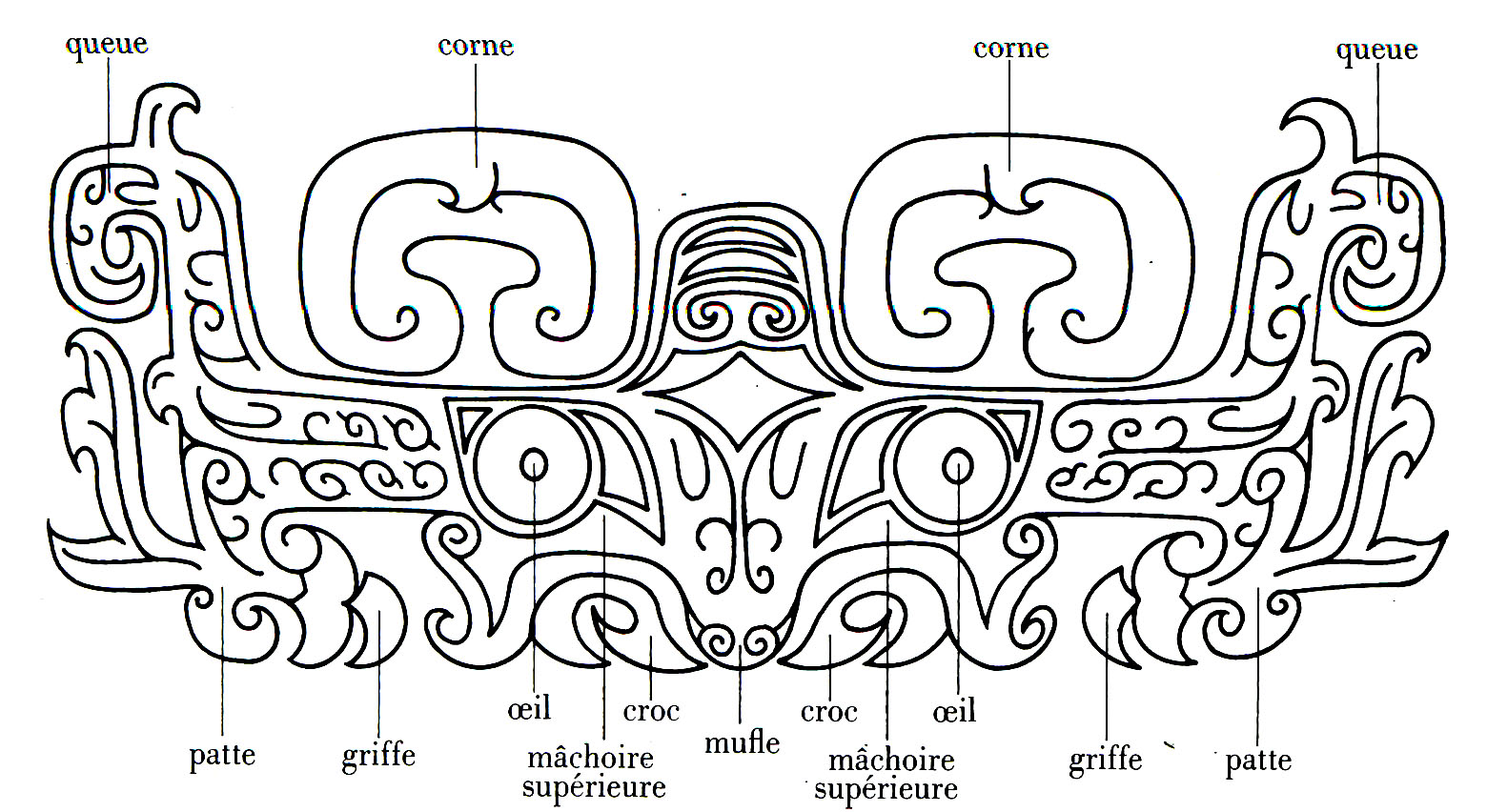

Le motif le plus fréquent est celui du taotie ( ill. 9 ), animal fantastique aux yeux globuleux et au corps souvent composé de deux animaux vus de profil. Cigales, oiseaux à huppe, animaux à cornes se détachent en relief sur un fond de spirales fines. Ces bronzes archaïques ont acquis au cours de leur long ensevelissement sous terre une patine bleue ou verte qui ajoute à leur beauté.

Ill. 9. Masque de taotie .

|

Le jade est sculpté pour obtenir des cuillers, des bols rituels, des figurines anthropomorphes ( ill. 8 ) et zoomorphes. Celles-ci sont les premiers témoignages de sculpture en ronde-bosse (c'est-à-dire pleinement développé dans les trois dimensions, au lieu d'être lié à un fond comme les reliefs) (tombe 5 de Xiaotun, à Anyang).

Ill. 8. Personnage debout. Jade. Tombe n° 5 d'Anyang. Époque des Shang (1300-1050 av. notre ère). Beijing, Institut d'archéologie.

Les fouilles des fours de potiers ont révélé les diverses techniques employées: colombin, moule et tour. Une poterie grise grossièrement exécutée était destinée à un usage quotidien, tandis qu'une céramique blanche ( ill. 10 ) à décor moulé reproduisant les motifs de taotie des bronzes et une poterie dure revêtue d'une couverte (émail de poterie) de cendres végétales sont réservées à un usage rituel. Ces dernières préfigurent les recherches postérieures (porcelaine, grès à couverte appliquée). |

Ill. 10. Jarre. Poterie blanche à décor de motifs du tonnerre et de masques de taotie appliqués. Époque des Shang (1300-1050 av. notre ère). Washington D.C. , The Freer Gallery of Art. |

|

Les fouilles conduites depuis la dernière guerre sur de nombreux sites, dans les diverses régions de la Chine , montrent une connaissance de la technologie du bronze dans des régions éloignées de la Chine centrale (Henan, Shaanxi, Shanxi), comme les provinces du Hubei, du Hebei, du Hunan, du Jiangxi, du Zhejiang. Elles ont fait apparaître des spécificités régionales ( ill. 11 ). La culture de Shu (Sichuan) est remarquable par l'originalité de ses bronzes où, à la différence d'Anyang, domine la représentation humaine : l'étonnante statue d'homme en bronze, haute de 2,62 m et une quarantaine de têtes humaines (des divinités ?), à l'origine recouvertes de feuilles d'or, découvertes dans les tombes de Sanxingdui, ont un aspect rigide et des formes stylisées.

Ill. 11. Récipient rituel ( yü ) en forme de tigre dévorant un homme. Bronze. Époque des Shang (1300-1050 av. notre ère). Chine du Sud. Les Musées de la Ville de Paris, musée Cernuschi.

3°) LES ZHOU

Au cours de la phase d'Anyang, les souverains Shang s'opposent dans des conflits armés au clan des Zhou. Ceux-ci, installés dans la vallée de la rivière Wei (Shaanxi), édifient un important palais à Qishan dont les ruines d'une trentaine de salles ont été mises au jour. Après avoir remporté des succès militaires sur les Shang, ils occupent Anyang. Le passage du pouvoir entre les mains des Zhou ne marque pas un changement brutal de la culture, et le début de l'époque des Zhou (Zhou occidentaux) profite des acquis Shang. Cependant, des envahisseurs barbares mettent fin à la dynastie des Zhou occidentaux en 771 av. notre ère, pillant la capitale située près de l'actuelle Xi'an (Shaanxi), et la cour se réfugie à Chengzhou (près de Luoyang, Henan). Mais la suprématie des Zhou est fortement ébranlée et l'État est morcelé en principautés qui se disputent l'hégémonie. La Chine entre dans un système féodal.

La période des Zhou orientaux (770-256) est subdivisée en deux phases : la période des Printemps et Automnes (770-481), du nom des annales du royaume de Lu, au Shandong, patrie de Confucius, et la période des Royaumes Combattants (481-222) durant laquelle les États vassaux ambitieux (États de Qi au Shandong, de Jin au Shanxi, de Qin au Shaanxi et de Chu au Hubei) achèvent de dégrader l'autorité centrale. En 256 av. notre ère, le plus puissant d'entre eux, l'État de Qin, anéantit ce qui restait du royaume des Zhou.

Les principaux vestiges des Zhou occidentaux sont regroupés aux abords de la rivière Feng (Shaanxi). Deux capitales, Feng et Hao, sont supposées avoir été édifiées sur les rives de la Feng , mais aucune des deux villes n'a pu encore être identifiée avec certitude. De nombreux sites comme ceux de Zhangjiapo, de Keshengzhuang et de Baoji ont révélé des vestiges d'habitats, des ateliers et des sépultures. Les coutumes d'inhumation découlent directement de la tradition instaurée par les Shang. Mais des éléments nouveaux apparaissent dans l'art de la céramique et du bronze. La fabrication de tuiles en terre cuite grise, réalisées à l'aide d'un moule tapissé de tissu ou de vannerie, marque un grand progrès architectural. Des grès à couverte sont cuits au Xe siècle av. notre ère dans le sud du pays. Les bronziers modifient peu à peu les formes et le répertoire décoratif : des oiseaux huppés apparaissent au milieu d'entrelacs disposés sur des bandeaux, des décors zoomorphes stylisés en haut-relief épousent la forme des anses ou des pieds des vases, tel que l'animal à trompe. |

|

|

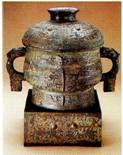

Les vases rituels ( ill. 12, 14 ) portent de longues inscriptions qui fournissent des renseignements détaillés sur les circonstances de la donation ou qui commémorent des faits d'armes ou des cérémonies, en précisant la date et le lieu. Elles constituent des documents importants pour la compréhension de la société de la période. |

Ill. 14. Récipient rituel ( hu ). Bronze. Époque des Zhou occidentaux (IX, siècle av. notre ère). Paris, musée national des Arts asiatiques-Guimet. |

À l'époque des Zhou orientaux, les bronzes perdent leur symbolisme religieux et deviennent l'apanage des princes locaux. Les inscriptions portées sur le fond des pièces font état d'affaires privées (VIIIe-VIe siècle), et mentionnent le nom du fondeur, le poids et le volume du bronze (Ve-IIIe siècle).

Vers la fin du VIe siècle et le début du Ve siècle, des décors géométriques et des représentations figuratives (scènes de combat, de chasse, danses rituelles, banquets, animaux fantastiques ou réalistes), reflets probables d'influences scytho-sibériennes, courent le long des parois des récipients en incrustations de cuivre rouge, d'or et d'argent. Plusieurs foyers artistiques aux bronzes de qualité exceptionnelle apparaissent. Ceux de la principauté de Jin (Shanxi) offrent des motifs réalistes en ronde-bosse (buffles, oiseaux) associés à des entrelacs en relief plat (VIe siècle av. notre ère). Dans les trois mille cinq cents tombes fouillées au royaume de Chu (Hubei) et datant des IVe-IIIe siècles, le riche mobilier funéraire se compose d'instruments de musique, de coffres, d'ornements en forme de bois de cerfs ( ill. 13 ), d'objets et de sarcophages laqués (tombe du marquis Yi de Zeng).

Ill. 13. Ornement en forme d'andouiller de cerf. Bois avec traces de polychromie. Époque des Royaumes Combattants, royaume de Chu (Hubei), Ve siècle av. notre ère. Les Musées de la Ville de Paris, musée Cernuschi . |

|

|

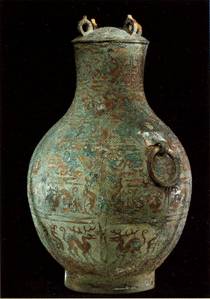

Le royaume de Changsha (Hunan) a livré des exemples de la peinture sur laque et sur soie. Tout comme les récipients, les armes, les pièces d'harnachement et les agrafes de vêtement sont en bronze incrusté de feuilles de cuivre rouge, d'or, d'argent, de pierres semi-précieuses et combinent des motifs curvilinéaires (formés de courbes et de lignes) à d'autres descriptifs. Ces objets reflètent le goût fastueux des cours provinciales ( ill. 15 ). Les bronzes incrustés découverts dans les deux ensembles de tombes royales de la dernière capitale du royaume de Zhongshan, à Lingshou (Hebei), témoignent de recherches ornementales et réalistes (IVe siècle av. notre ère). Des objets funéraires ( mingqi ), substituts des sacrifices humains de l'époque des Shang, sont exécutés en bois et en céramique, et placés dans les tombes à côté du défunt, à partir du Ve siècle av. notre ère.

Ill. 15. Récipient rituel avec couvercle (hu). Bronze. Époque des Royaumes Combattants (IVe-IIIe siècle). Paris, musée national des Arts asiatiques-Guimet. |

____________