Introduction à la civilisation chinoise :

TROISIÈME PARTIE :

UNE BRÈVE HISTOIRE DE LA CHINE

Page 3

1736 : Qianlong monte sur le trône.

|

Il continue d'employer personnellement les jésuites en raison de leurs connaissances scientifiques et artistiques, bien qu'il redoute leur influence religieuse et politique. Le Code des Ming livrait sans défense aux propriétaires les fermiers et ouvriers agricoles qui cultivaient leurs terres. |

Favorisant le morcellement général de la propriété en Chine, la dynastie mandchoue fait confisquer de nombreuses grandes propriétés. De plus, elle rend à l'État, en les faisant rentrer dans le régime commun, une partie des masses énormes de terres appartenant à la maison impériale et qui étaient auparavant exemptes d'impôts.

Sous les règnes de Kangxi et de Qianlong, la cité impériale de Pékin est reconstruite sur les plans des palais Ming (lesquels ont été brûlés lors de la chute de cette dynastie).

Sous leurs règnes, également, sont construits les beaux parcs et palais d'été, au nord-ouest de Pékin, en partie avec l'aide d'architectes étrangers . En politique extérieure, Qianlong poursuit l'œuvre de Kangxi au Tibet et en Mongolie . Il soumet aussi les tribus Miaos du sud de la Chine.

1793 : George Macartney, l'envoyé britannique, se voit refuser l'ouverture de relations diplomatiques et commerciales .

1796 : mort de Qianlong ; l'empire chinois est alors aussi vaste que celui des Han ou des Tang, s'étendant de l'Himalaya à la Sibérie et du fleuve Rouge au Pamir . Après ces deux grands règnes commence la décadence de la dynastie, contre laquelle des sociétés secrètes complotent. Début de la révolte du Lotus blanc, qui s'achève en 1804.

1813 : une secte (Ordre céleste) issue de l'ancienne secte du Lotus blanc réussit presque à capturer l'empereur . Celui-ci tourne le dos aux apports scientifiques européens .

1830 : expulsion des derniers missionnaires jésuites. Le pays se trouve alors pratiquement fermé aux étrangers . Un quartier du port de Canton reste néanmoins ouvert aux commerçants étrangers . Il est placé sous la surveillance de marchands chinois (système du Cohong). Les Anglais y échangent cotonnades et opium de l'Inde contre du thé et de la soie. Le port de Macao est toutefois colonie portugaise.

1834 : première intervention britannique contre les autorités chinoises qui gênent le trafic.

1836 : seconde intervention britannique .

1839 : le gouvernement de Pékin décide d'interdire l'importation d'opium . Le commissaire Lin Zexu applique la loi avec vigueur, saisit et détruit un important stock d'opium indien à Canton.

XVII – LA PÉNÉTRATION EUROPÉENNE (1840-1894)

1841 : riposte de Londres. Canton est bombardé par une expédition britannique, qui occupe Shanghai et remonte le Yangzi jusqu'à Nankin .

1842 : traité de Nankin signé avec les Anglais. Ceux-ci obtiennent l'ouverture de cinq ports et occupent l'île de Hongkong . Les droits de douane ne doivent pas excéder 5 % de la valeur. Cette « guerre de l'opium » ouvre la Chine aux commerçants étrangers.

1844 : signature de traités analogues avec la France et les États-Unis , notamment celui de Whampoa (Huangpu) où les Français obtiennent aussi la liberté de l'apostolat des missions catholiques . En politique intérieure, la faiblesse militaire révélée par les défaites, l'hostilité de beaucoup de Chinois du Sud envers la dynastie étrangère mandchoue, la misère des paysans, chargés d'impôts et exploités par des fonctionnaires prévaricateurs [1] préparent une crise interne, précipitée par de mauvaises récoltes.

1846 : les mécontents se rallient à un mouvement religieux, animé par un visionnaire du nom de Hong Xiuquan . Ses contacts avec des missionnaires lui ayant valu quelques notions de christianisme, il prêche une religion nouvelle, mélange d'emprunts au confucianisme et à la Bible , et il ambitionne de régénérer la Chine.

1851 : formation du gouvernement rebelle de Hong Xiuquan, qui se proclame « Roi céleste » et fonde l'empire céleste de la Grande Paix (Taiping tian guo).

1853 : Hong Xiuquan s'empare de Nankin, après avoir pris Hankou, où il installe sa capitale. Il règne sur plusieurs provinces de la Chine centrale . Peu après, Hankou est reprise par le général des autorités impériales, Zeng Guofan. Les puissances occidentales sont dans l'embarras : doivent-elles soutenir le mouvement Taiping, vaguement chrétien et nationaliste, mais moderniste (il prône des réformes agraires et sociales, notamment l'émancipation de la femme), ou prendre parti pour le pouvoir de Pékin, traditionaliste et xénophobe ? Toutefois, comme l'anarchie règne dans les régions que contrôlent les Taiping, notamment dans le bassin du Yangzi, et que Shanghai est menacé, les puissances occidentales finiront par se tourner vers Pékin . Mais auparavant, elles obtiennent de nouveaux avantages.

1856 : début de la seconde « guerre de l'opium ».

1858 : lors du traité de Tianjin, qui fait suite à une expédition franco-britannique destinée à venger la mort d'un missionnaire catholique et la saisie d'un navire britannique, Européens, Russes et Américains obtiennent des garanties de la part du gouvernement de Pékin. Mais les Chinois refusent de recevoir leurs diplomates.

1860 : pour laver cet affront et faire respecter ces nouvelles garanties, une nouvelle expédition franco-britannique envahit le Hebei et gagne la bataille de Palikao (Baliqiao). C'est l'année du sac et de l'incendie du palais d'Été . De nouveaux « traités inégaux » sont alors signés. Pékin ouvre onze nouveaux ports aux étrangers et autorise l'installation de commerces exempts de la juridiction locale, la libre circulation des étrangers en Chine, ainsi que le libre exercice des religions . Les missions diplomatiques sont accueillies et traitent avec l'office chargé des relations extérieures : le Zongliyamen. La Chine s'ouvre définitivement aux étrangers. Les concessions jouissent de l'exterritorialité et ont un service de douanes .

1861 : Pékin reçoit des armes de la part des puissances étrangères, ainsi que des conseillers et des mercenaires , tels l'Américain Ward et l'anglais Gordon. Ce dernier aide Zeng Guofan et les milices des propriétaires fonciers à étouffer la révolte Taiping.

1862 : début du règne de Tongzhi.

1864 : Nankin tombe. Le « Roi céleste » se suicide . Une partie de ses troupes se réfugie au Tonkin, mais Nankin et Xuzhou, cités prospères, sont ruinées.

1870 : massacre de dix religieuses françaises et du consul français à Tianjin . Le gouvernement impérial reste méfiant vis-à-vis des Occidentaux.

1874 : fin du règne de Tongzhi.

| 1875 : début de la régence de Cixi (image ci-contre) et du règne de Guangxu . |  |

Avec le prince Gong Yixin et des mandarins comme Zeng Guofan, Cixi cherche à établir l'autorité de la dynastie en réprimant les insurrections paysannes dans le Nord, celles des musulmans dans le Yunnan ou dans le Xinjiang . La Chine s'enlise dans ses traditions malgré la création d'un collège des sciences européennes à Pékin. La Chine est menacée de dislocation par une évolution trop rapide sous une influence étrangère .

1884-1885 : guerre sino-française . Au Tonkin, la France se heurte aux bandes des « Pavillons-Noirs ». La Chine renonce à sa suzeraineté sur le Tonkin.

XVIII – DE LA GUERRE SINO-JAPONAISE JUSQU'À LA RÉVOLUTION (1894-1911)

1894-1895 : guerre sino-japonaise . La Chine veut faire respecter sa suzeraineté sur la Corée. Elle suscite une guerre avec le Japon qui, victorieux, obtient lors du traité de Shimonoseki la péninsule du Liaodong et Taïwan . Les puissances occidentales, surprises par ce nouveau concurrent inattendu, cherchent à limiter l'expansion nippone . Le Japon doit rétrocéder le Liaodong. Les Occidentaux divisent alors la Chine côtière en zones d'influence économique et obtiennent des « territoires à bail ».

1896-1898 : la Russie obtient de construire le chemin de fer transmandchourien et Port-Arthur en bail. Elle contrôle ainsi le Nord-Est . L'Allemagne, après le meurtre de deux de ses missionnaires, se fait attribuer la baie de Jiaozhou et le port de Qingdao . La France tente d'accaparer le Sud-Ouest, notamment le Yunnan, où elle construit un chemin de fer, et la baie de Guangzhouwan . L'Angleterre , dont les intérêts sont très dispersés, obtient le port de Weihaiwei et le bassin du Yangzi, où elle construit des chemins de fer, Shanghai-Nankin, Shanghai-Ningbo . Quant aux États-Unis, restés à l'écart de ce partage, ils se contentent de la garantie du régime de la « porte ouverte ». Le marché chinois devient alors le champ de compétition d'entreprises financières, commerciales et industrielles dans lesquelles les Européens investissent des capitaux considérables .

1898 : La Chine réagit à ces ambitions occidentales. Le mandarin Kang Youwei décide l'empereur à européaniser en hâte la Chine. C 'est la période des « Cent Jours », de juin à septembre, au cours de laquelle Cixi est éliminée . Des édits réorganisent l'enseignement, les examens, l'armée, etc. Mais Cixi, avec l'aide du général mandchou Rong Lu et de Yuan Shikai, repend le pouvoir, abolit les réformes, punit Kang Youwei et son entourage et fait de l'empereur son prisonnier.

1899 : un mouvement populaire éclate. Les membres de la société secrète Yihetuan (dont le symbole est un poing fermé, d'où le nom de Boxeurs [ou Boxers] donné par les Occidentaux à ses membres) mènent campagne contre les étrangers au Shandong. Des missionnaires sont tués. La révolte gagne Pékin. Les légations sont assiégées et isolées. Les renforts sont repoussés. La Cour impériale laisse faire. Le ministre d'Allemagne Ketteler est tué.

1900 : en août, une expédition internationale délivre les légations. Les puissances occidentales imposent des sanctions et obtiennent une indemnité de 2 milliards de francs-or . Pour cela il faut recourir à des emprunts, gagés sur les revenus des douanes et de la gabelle (l'impôt sur le sel). L'emprise financière et la pénétration économique des puissances étrangères en sont facilitées.

1900-1910 : période de tentatives de réforme dans l'enseignement, l'armée et l'Administration. Cixi prend la direction de cet effort de modernisation.

1908 : mort de Cixi et de l'empereur Guangxu. Puyi devient empereur à l'âge de trois ans. La régence ne peut qu'accentuer la faiblesse d'un régime déjà menacé par la pression des forces révolutionnaires .

XIX – DE LA RÉVOLUTION AU SOCIALISME (1911-1949)

1911 : fin de la dynastie des Qing.

Le régime impérial s'effondre. Dans les milieux intellectuels, les idées républicaines font leur chemin. Les jeunes Chinois rêvent d'une Chine unifiée et modernisée.

|

Fondé par Sun Yat-sen (image ci-contre) , le Guomindang [2] provoque une agitation .

|

Le 10 octobre 1911, des troupes éclatent dans la vallée du Yangzi, à Wuchang. Le 29 décembre, des représentants des diverses provinces choisissent Sun Yat-sen comme président de la République.

1912 : Yuan Shikai, chargé par la Cour de réprimer les révoltes, obtient l'abdication de l'empereur (février) . Yuan Shikai (auquel Sun Yat-sen laisse la place) devient président de la République , élu par une Assemblée réunie à Nankin.

1913 : emprunt accordé par un consortium international, qui permet à Yuan Shikai de se maintenir au pouvoir. Des soulèvements provoquent la dissolution du Guomindang.

1914 : le Japon s'empare des concessions allemandes en Chine (Qingdao).

1915 : la Chine cède à vingt et une « demandes » du Japon, qui impliquent le protectorat de ce dernier . Yuan Shikai cherche à rétablir la monarchie à son profit.

1916 : mort de Yuan Shikai. La Chine entre alors dans une longue période de luttes entre les chefs républicains et les généraux . Les dujun (« seigneurs de la guerre »), Zhang Zuolin, gouverneur de Mandchourie, Cao Kun , gouverneur du Zhili (aujourd'hui Hebei), etc., plongent la Chine du Nord dans des luttes fratricides, qui se poursuivront jusqu'en 1927.

1917 : au sud de la Chine , Sun Yat-sen prend la tête du gouvernement républicain qui siège à Canton .

1918 : la Chine du Sud (sud du Yangzi), aux mains des révolutionnaires, s'offre au gouvernement de Pékin, qui bénéficie de l'appui financier du Japon .

1919 : mouvement du 4 mai, au cours duquel la jeunesse étudiante met en accusation l'idéologie et la société anciennes, fustige le népotisme et prône l'émancipation des femmes. Les écrivains abandonnent le wenyan (langue des classiques) pour le baihua (langue parlée) . Parmi les leaders de ce mouvement, Li Dazhao et Chen Duxiu, futurs fondateurs du parti communiste chinois.

1920 : des intellectuels et des ouvriers se réunissent à Shanghai pour former un parti révolutionnaire .

1921 : création du parti communiste chinois (P.C.C.) à Shanghai .

1922 : le P.C.C. adhère au Komintern .[3]

1923 : le Guomindang est réorganisé par Sun Yat-sen et la mission soviétique de Borodine. Dans l'esprit de Staline et de Boukharine, il s'agit de structurer la bourgeoisie chinoise avant de l'éliminer dans un avenir lointain.

1925 : mort de Sun Yat-sen. Scission au sein du Guomindang entre, d'une part, les radicaux avec Wang Jingwei et Song Qingling (veuve de Sun Yat-sen) et, d'autre part, les modérés avec Jiang Jieshi (Tchang Kaï-chek ; voir image ci-contre).

|

|

1926 : Jiang Jieshi l'emporte et expulse des organes dirigeants les communistes, qui ont déjà montré leur force à diverses occasions . Le Komintern ne réagit pas. Jiang Jieshi lance le projet nationaliste d'« expédition vers le Nord » à la conquête des provinces tenues par les divers seigneurs de guerre. Toute la Chine du Sud est bientôt conquise. Les troupes fusillent les syndicalistes et les éléments de gauche.

1927 : les communistes s'emparent de Shanghai et ouvrent la ville à Jiang Jieshi, qui les fusille en masse (avril) . Nankin devient le siège du gouvernement nationaliste chinois.

|

Les communistes chinois, privés de leurs bases urbaines, rentrent dans la clandestinité. Mao Zedong (image ci-contre) , Zhou Enlai et Zhu De rassemblent leurs troupes pour former l'armée populaire de libération. |

Ils se regroupent dans les montagnes du Hunan puis du Jiangxi et entament avec succès leur campagne de propagande en milieu paysan, alors impatient de réformes agraires .

1928 : Jiang Jieshi marche vers le nord et, avec l'aide de Feng Yuxiang, entre en juin à Pékin, que Zhang Zuolin doit évacuer et qui devient capitale . Jiang Jieshi devra faire face aux dissidents de son parti, aux généraux rebelles, aux communistes et aux Japonais qui cherchent à envahir la Chine .

1931 : création d'une République soviétique chinoise présidée par Mao Zedong (capitale Ruijin au Jiangxi). En septembre, à la suite d'incidents, les Japonais occupent la Mandchourie .

1932 : boycott de marchandises japonaises par les Chinois. Le Japon attaque Shanghai . La SDN réagit en vain.[4] La Mandchourie devient le Mandchoukouo, État prétendument indépendant, placé sous l'autorité de Puyi, dernier empereur mandchou .

1933 : les Japonais entrent en Chine du Nord , toutefois ils évacuent les territoires situés au sud de la Grande Muraille ; la lutte anticommuniste se poursuit au Jiangxi.

1934-1935 : début de la « Longue Marche » (image ci-dessous) des communistes attaqués par les forces nationalistes du Guomindang.

L'aile gauche du Guomindang souhaite une réconciliation nationale avec les communistes face au danger japonais.

1936 : Yanran devient la capitale des soviets chinois. Incident de Xiran : Jiang Jieshi tombe aux mains des communistes grâce à l'aide du général Zhang Xueliang que Zhou Enlai a su rallier. Une fois relâché sur ordre de Staline, Jiang Jieshi fait amende honorable et le gouvernement nationaliste cesse la lutte contre les communistes . C'est un prélude à l'union nationale contre le Japon.

1937 : le Japon engage les hostilités près de Pékin contre les troupes chinoises. Pékin tombe . Marche japonaise vers le sud. Le gouvernement de Jiang Jieshi se réfugie à Hankou après avoir fui Nankin. Débarquement à Shanghai. Jiang Jieshi entre dans la résistance aux côtés des communistes, qui organisent la guérilla à partir du Shaanxi . Les Japonais ne peuvent avancer à l'intérieur du pays.

1938 : chute de Hankon. Jiang Jieshi se réfugie à Chongqing, qui sera sa capitale pendant sept ans . Les communistes gagnent du terrain au Henan, au Shandong et au Zhejiang.

1939 : les Japonais cherchent à bloquer les frontières de la Chine.

1940 : Wang Jingwei se détache de Jiang Jieshi et négocie avec les Japonais, avec l'aide desquels il négocie un gouvernement dissident à Nankin.

1940-1945 : le mordant des troupes communistes s'affirme dans la mesure où décline celui des forces nationalistes. Celles-ci sont en partie immobilisées pour arrêter l'extension des zones contrôlées par des alliés souvent traités en rivaux ; les incidents, parfois graves, se multiplient. Le gouvernement de Chongqing s'affaiblit au milieu des intrigues, des combinaisons d'hommes d'affaires, des manœuvres de politiciens jouant de l'idée d'une paix séparée avec le Japon pour obtenir des États-Unis une aide accrue. Ces derniers soutiennent énergiquement la Chine et envoient des missions militaires (généraux Stilwell et Hurley) pour rétablir la situation de Jiang Jieshi , lutter contre la confusion politique et intensifier l'effort de guerre d'une Chine unifiée.

Le général américain Marshall tente alors une formule de compromis pour intégrer les communistes dans une Chine reconstituée sous la conduite de Jiang Jieshi, à qui les États-Unis conservent leur confiance.

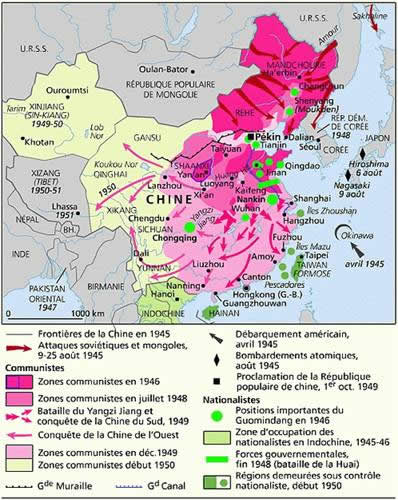

1946 : la guerre civile reprend ; les nationalistes perdent du terrain, notamment en Mandchourie , récupérée après le désarmement des Japonais par l'armée soviétique.

1947 : les communistes dénoncent les ambitions de Jiang Jieshi, sa collusion avec les Américains, et s'alignent sur l'U.R.S.S. Le chef du Guomindang ne s'en montre que plus intransigeant ; il dissout la « Ligue démocratique », moins extrémiste et de formation récente, si bien que les modérés grossissent les rangs des mécontents décidés à l'écarter du pouvoir. Alors que dans les régions contrôlées par les nationalistes règne une semi-anarchie, aggravée par la pénurie et une vertigineuse inflation, Mao Zedong propose à ses partisans un programme constructif.

1948 : Jiang Jieshi est élu président de la République à Nankin .

1949 : en août se constitue un gouvernement populaire du Nord-Est, bientôt suivi par celui de la Chine du Nord. La partie est perdue pour Jiang Jieshi, qui, le 8 décembre, se réfugie dans l'île de Formose (Taïwan), où s'installe son gouvernement . La désagrégation du Guomindang, le ralliement des hésitants aux communistes, l'adhésion des masses paysannes, mécontentes des taxes prélevées par les nationalistes et attirées par la généralisation de la réforme agraire, ont contribué aux rapides succès de l'armée populaire de libération.

____________

[1] Qui détournent des fonds publics.

[2] À l'origine, le Guomindang ou Kuo-Min-Tang (KMT) (littéralement « Parti ( dang ) populaire ( min ) national ( guo ) », l'adjectif étant placé avant le nom qu'il qualifie). Traduit par « parti national chinois du peuple » ou « parti populaire de Chine » est un parti politique nationaliste chinois créé par Sun Yat-sen.

[3] Abréviation russe de « Internationale communiste » : nom russe de la IIIe Internationale. L'Internationale communiste ou Troisième Internationale est née d'une scission de l'Internationale ouvrière, scission réalisée le 2 mars 1919 à Moscou sous l'impulsion de Lénine et des bolcheviks : l'Internationale communiste regroupa les partis communistes qui avaient rompu avec les partis socialistes de la IIe Internationale. La Troisième Internationale était dirigée par le Parti communiste de l'Union soviétique, bien que ce dernier entretînt toujours la fiction qu'il n'en était qu'une section parmi d'autres. Elle était théoriquement sans rapports avec l'État soviétique, bien qu'elle fut de plus en plus mise par Staline au service des intérêts de ce dernier. Si les directives étaient élaborées à Moscou, la plaque tournante du Komintern était Berlin jusqu'à l'avènement de Hitler en 1933, puis Paris.

[4] La Société des Nations (SDN) était une organisation internationale introduite par le traité de Versailles en 1919, lui-même élaboré au cours de la Conférence de paix de Paris (1919), dans le but de conserver la paix en Europe après la Première Guerre mondiale. Les objectifs de la SDN comportaient le désarmement, la prévention des guerres au travers du principe de sécurité collective, la résolution des conflits par la négociation et l'amélioration globale de la qualité de vie. Basée à Genève, dans le Palais Wilson puis le Palais des Nations, elle est remplacée en 1945 par l'Organisation des Nations unies. Elle ne joue pas pleinement son rôle avant la Seconde Guerre mondiale.

____________