Introduction à la civilisation chinoise :

TROISIÈME PARTIE :

UNE BRÈVE HISTOIRE DE LA CHINE

Page 4

XX – LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE ET LA CONSTRUCTION D 'UN NOUVEL ORDRE (1949-1954)

1°) Le désordre initial : la Chine en 1949

Douze ans de guerre avec le Japon et de guerre civile entre les communistes de Mao Zedong et les nationalistes de Jiang Jieshi ont ravagé le pays : la Chine ne récolte plus que les trois quarts du riz d'avant-guerre. Sa production industrielle a baissé de plus de la moitié par rapport à celle de 1936. L'inflation est telle que l'on instaure un étalon millet en Chine du Nord et un étalon riz en Chine du Sud...

2°) La reconstruction

La tâche prioritaire des communistes est donc de reconstruire le pays . Ils y parviennent grâce au rétablissement d'un certain ordre, dans le cadre des six régions administratives et militaires qu'ils ont mises en place au fur et à mesure de la progression des soldats de l'armée populaire de libération (A.P.L.), nouveau nom de l'armée rouge depuis juillet 1946 . Le Nord-Est (ex-Mandchourie) est sous le contrôle de Gao Gang ; la Chine orientale, dont la capitale est Shanghai, est gérée par Rao Shushi ; le prestigieux général Lin Biao domine les régions de Chine centrale et méridionale ; Peng Dehuai, un autre grand chef de guerre, dirige la région du Nord-Ouest, de Xiran au lointain Xinjiang ; enfin le général Liu Bocheng, secondé par son commissaire politique Deng Xiaoping , est le responsable de la région du Sud-Ouest, axée sur le Sichuan. Ses soldats entrent à Lhassa en octobre 1950 et mettent fin à l'indépendance de fait du Tibet. Les derniers soldats nationalistes, chassés du Yunnan, se sont réfugiés dans le triangle d'or birman de l'opium. Jiang Jieshi a fui à Taïwan où le régime nationaliste crée en décembre 1949 un gouvernement en exil , après avoir écrasé dans le sang une tentative autonomiste dès février-mars 1947.

Par ailleurs, les notables désignés par les autorités de la Conférence consultative politique du peuple chinois, réunis à Pékin en septembre 1949, à la veille de la proclamation, le 1 er octobre, de la République populaire de Chine , jettent les bases juridiques du nouveau régime. Mao Zedong cumule les fonctions de président de la République , du parti communiste chinois (P.C.C.) et de la puissante commission des Affaires militaires.

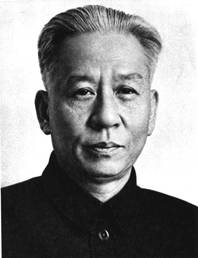

| Zhou Enlai (image ci-contre) est Premier ministre ; Liu Shaoqi, vice-président de la République et du gouvernement, est le numéro deux du régime. |  |

L'ancien typographe Chen Yun dirige le secteur de l'économie et des finances.

Dès décembre 1952, la Chine retrouve pratiquement son niveau de production d'avant la guerre : 161 millions de tonnes de céréales, 166 de charbon et 1 500 000 tonnes d'acier . Il faudra cependant attendre juillet 1955 , après l'émission, en mars, d' une monnaie non convertible, mais stable, le yuan , pour pouvoir fixer les objectifs du premier plan quinquennal, lancé deux ans plus tôt. En juin 1953, le gouvernement publie les résultats du nouveau recensement : on dénombre 585 millions de Chinois . En septembre 1954, l'Assemblée nationale populaire, formée de députés élus à partir de candidatures uniques patronnées par le seul P.C.C., adopte une Constitution .

3°) Le programme des vainqueurs

Les communistes ont donc su parer au plus pressé et obtenir des résultats spectaculaires. Leur histoire les avait immergés, à partir de l'été 1927, dans les campagnes les plus reculées, ce qui ne les avait guère préparés à la gestion d'une économie moderne. Leur attitude envers la modernité est ambiguë : héritiers du mouvement du 4 mai 1919, ils pourfendent le « féodalisme » de la société traditionnelle, mais ils s'opposent à l'Occident « impérialiste » et refusent la confusion entre modernisation et occidentalisation . Leur choix du modèle soviétique ( « L'U.R.S.S. d'aujourd'hui, c'est la Chine de demain », déclare Mao ) cherche à surmonter cette contradiction : l'U.R.S.S. paraît à la fois moderne et anti-impérialiste. D'autant plus que la mort de Staline, le 5 mars 1953, a supprimé l'hypothèque des mauvaises relations entre ce dernier et Mao Zedong. On suivra donc l'exemple du pays pionnier du socialisme : planification d'État, collectivisation de la terre, nationalisation des grands moyens de production et d'échanges, financement de l'industrialisation à marche forcée, dominée par l'industrie lourde, par des prélèvements massifs sur les revenus paysans et rôle hégémonique du parti unique, le P.C.C. Ce parti exerce sa « dictature de démocratie nouvelle », au nom de 95 % de la population, contre une infime minorité d'« ennemis du peuple ».

4°) La mise en place d'un nouvel ordre

Diverses lois et décrets construisent l'ossature de cette Chine nouvelle : la loi sur le mariage de juin 1950 brise la famille patriarcale, autorise le divorce et assure l'égalité juridique de la femme avec l'homme , réalisant ainsi un des rêves du mouvement du 4 mai, malgré les difficultés rencontrées pour sa mise en œuvre ; la loi agraire, votée le même mois, confisque 47 millions d'hectares aux notables ruraux. Cette classe est détruite et les 300 millions de paysans, qui cultivent 100 millions d'hectares, disposent de minipropriétés de 1 à 3 hectares par foyer . Le pacte politique conclu à cette occasion entre le régime et l'immense paysannerie, dont la soif de terre a été en partie assouvie, a été scellé dans le sang : la violence la plus extrême a prévalu durant un processus d'expropriation qui a coûté la vie à au moins 3 millions de personnes . La réforme agraire a ainsi été l'occasion d'un formidable règlement de comptes et a permis aux communistes de créer une nouvelle élite rurale. Toutefois, la situation économique qu'elle crée dans les campagnes est impossible à gérer. Dès 1952, des dizaines de millions de paysans affluent à la ville, chassés par la misère. Le 19 novembre 1953 une décision essentielle est prise : l'État instaure à son profit le monopole du commerce des céréales, espérant ainsi limiter la spéculation et, surtout, préparer les paysans à la collectivisation . Déjà des équipes d'entraide agricole regroupaient quelques dizaines de fermes par village en des coopératives élémentaires dont les membres gardaient la propriété de leur terre : 39 % des foyers paysans y avaient adhéré en 1953.

Dans les villes, l'État a hérité du Guomindang un important secteur nationalisé, à la suite de la mainmise gouvernementale sur les entreprises japonaises. Ces usines fournissent le tiers de la production industrielle . Les entreprises capitalistes deviennent peu à peu des entreprises mixtes par le jeu des commandes d'État, complété par les campagnes syndicales contre les patrons soupçonnés de corruption ou de malversations. Un important secteur mixte assure la transition vers la collectivisation des banques et de l'industrie. La faible bourgeoisie chinoise s'est résignée très vite à capituler sans combat.

Dans le même temps, le parti communiste commence à placer sous son contrôle la société urbaine qu'il quadrille de ses divers comités. La Terreur rouge, entre mars et septembre 1951, a abouti à l'exécution de plus d'un million d'ennemis du régime, vrais ou supposés, et à l'envoi dans des camps de concentration de deux millions d'autres . Le système de rééducation par le travail (laogai [1]), largement inspiré du goulag soviétique, frappe plus les citadins que les paysans , à la différence de son modèle. Ses premiers règlements datent d'août 1954. Dans ce contexte de terreur et de répression, un pesant conformisme intellectuel s'impose peu à peu à tous. Quand l'écrivain Hu Feng critique les « poignards » dont le parti communiste frappe ainsi les créateurs, il est emprisonné et brisé par le parti dès octobre 1954.

5°) La Chine , brillant second de l'U.R.S.S

La Chine applique d'autant plus le modèle soviétique qu'elle a choisi d'appartenir sans réserve au camp socialiste, dans le contexte de la guerre froide, développée depuis 1947 entre l'U.R.S.S. et les États-Unis . Dès juillet 1949, Mao Zedong a annoncé que la Chine « penchait d'un seul côté ». Il se rend en U.R.S.S. en décembre 1949 et rencontre Staline. En février 1950, un traité sino-soviétique d'amitié, d'alliance et d'assistance mutuelle est signé, bientôt honoré par la Chine : 800 000 soldats chinois interviennent comme « volontaires » dans la guerre de Corée en octobre 1950 et affrontent les troupes, essentiellement américaines, envoyées par l'O.N.U. au secours de la Corée du Sud agressée . Pékin perd dans ce contexte, au profit de Taïwan, son siège au Conseil de sécurité de l'O.N.U., tandis que les États-Unis décrètent l'embargo contre la Chine . La perspective de reconquérir Taïwan, protégée par la VIIe flotte américaine, s'éloigne. Cette géopolitique continentale d'une Chine à qui la mer est quasi fermée s'accompagne cependant de quelques succès : Pékin signe l'armistice de Panmunjom (27 juillet 1953), qui met fin aux hostilités en Corée, et joue un rôle important lors de la conférence de Genève de mai 1954, qui met fin à la guerre française d'Indochine. Cette nouvelle autorité internationale de la Chine est confirmée avec éclat en avril 1955 par le rôle éminent joué par Zhou Enlai, chef du gouvernement et ministre des Affaires étrangères, à la conférence des non-alignés réunie à Bandung .

6°) Les plaies cachées

Toutefois, divers problèmes sont déjà survenus, qui forment la toile de fond de la première véritable crise politique du régime. En février 1954, deux dirigeants de première importance, Gao Gang et Rao Shushi , qui avaient quitté deux ans plus tôt les régions qu'ils administraient pour être promus dans l'appareil central du parti, sont dénoncés pour attitude antiparti. On les accuse d'avoir voulu faire des régions qu'ils administraient des « royaumes indépendants ». Le premier se suicide, et le second disparaît . L'affaire, qui demeure en partie obscure, a pour conséquence essentielle que Mao, aidé de Liu Shaoqi et de Deng Xiaoping, devenu membre du comité permanent du Bureau politique du parti, élimine ainsi deux personnalités qui lui faisaient ombrage : déjà le tyran pointe sous le « libérateur » .

XXI – LE DÉSORDRE MAOÏSTE (1955-1976)

1°) La pensée de Mao

Mao Zedong , qui s'était tenu en retrait durant ces premières années du régime, croit pouvoir maintenant mettre en pratique sa vision politique. Fondée sur le concept de « révolution permanente » , celle-ci doit fort peu à Hegel, encore moins à Marx et beaucoup aux conceptions chinoises du conflit cosmique permanent entre le yang et le yin. Le monde se fait et se défait sans cesse. Toute stabilisation prolongée est mortelle : « un se divise en deux » . La lutte des classes est une manifestation essentielle de cette loi générale. Seule, elle empêche la bureaucratie du parti de dégénérer en une nouvelle bourgeoisie . Mao va donc cultiver les contradictions nées de la construction même du nouvel ordre.

2°) La première expérimentation du maoïsme (1955-1958)

C'est d'abord au sein du monde paysan que Mao met en œuvre sa vision politique . Le 31 juillet 1955, il accélère la collectivisation et dénonce comme « des femmes aux pieds bandés » les cadres qui voulaient s'en tenir à la réforme agraire initiale. Les faits semblent lui donner raison : la campagne chinoise est presque totalement collectivisée en décembre 1956 . Les paysans ont donc répondu positivement à son appel : il a profité de la déception de tous ceux que la réforme agraire n'a pas sortis de la misère. Mais le plan de développement agricole de douze ans, complètement irréaliste, qu'il lance en février 1956 échoue en quelques mois .

Dans les villes, le capitalisme a disparu dès janvier 1956 et le taux de croissance de l'industrie tourne autour de 15 % . En septembre 1956, le VIIIe congrès d'un parti communiste chinois fort de 11 millions d'adhérents, adopte des thèses typiquement staliniennes : la principale contradiction en Chine étant l'opposition entre le « caractère avancé des rapports de production » et l'archaïsme des forces productives, il suffit donc de développer ces dernières.

Mais Mao, tout au contraire, reste un fervent partisan de la lutte des classes. Or les faits semblent une nouvelle fois lui donner raison. Le XXe congrès du P.C.U.S., en février 1956 , a été l'occasion pour Khrouchtchev de dénoncer les crimes de Staline. Ce faisant, il a ouvert une crise dans le camp socialiste, qui culmine en octobre avec l'insurrection hongroise, écrasée au début novembre par l'armée rouge soviétique . En février 1957, Mao estime que la « juste solution des contradictions au sein du peuple » , dont ce drame est une illustration, nécessite que l'on permette la libre critique de la bureaucratie par les masses . La campagne des « Cent Fleurs » est donc lancée, qui bat son plein en mai 1957 : les intellectuels attaquent avec vigueur le parti, notamment sur le campus de l'université de Pékin où les étudiants exigent la liberté de parole, d'association et de pensée . De nombreuses grèves se développent, qui portent sur des revendications salariales, et une émeute éclate à Wuhan. Des centaines de milliers de coopératives agricoles sont dissoutes. Cependant, Mao , qui n'a rien d'un communiste libéral (il avait d'ailleurs fait connaître, dès avril 1956, ses réserves quant à la dénonciation de Staline à l'occasion du XXe congrès du P.C.U.S.), approuve rapidement la contre-offensive du P.C.C. qui, entre le 8 juin et le 9 octobre 1957, lance, sous la direction de Deng Xiaoping, une vigoureuse campagne « antidroitière » et invite à arracher les « fleurs vénéneuses » : ceux qui avaient suivi au mois de mai les incitations à la critique ouverte des dysfonctionnements du régime sont alors exilés à la campagne ou internés dans des camps par centaines de milliers .

Mao a le vent en poupe : ses opposants modérés sont hors course . Il interprète le lancement de Spoutnik 1 en octobre comme la preuve de la supériorité militaire de l'U.R.S.S. sur les États-Unis dans le domaine des fusées stratégiques et déclare à Moscou, lors d'une conférence des 64 partis communistes, que « le vent d'est l'emporte sur le vent d'ouest ». Il refuse donc la coexistence pacifique entre les deux camps prônée par Khrouchtchev et propose, au contraire, pour prouver la supériorité du socialisme sur le capitalisme, que la Chine rattrape en quinze ans le niveau global de production atteint par la Grande-Bretagne et relance son utopique plan agricole de douze ans. La seconde session du VIIIe Congrès du P.C.C., réunie en mai 1958, adopte la ligne dite du « Grand Bond en avant ».

En août, cette politique prend la forme du lancement des communes populaires , supposées résoudre toutes les difficultés du socialisme. Autosuffisantes, dirigées par un comité du parti tout-puissant et fortes en moyenne de 5 000 familles, elles pratiquent une collectivisation totale, fabriquent la fonte nécessaire aux outils agricoles dans de petits hauts-fourneaux , et nourrissent leurs membres dans des cantines gratuites , dans la perspective de la victoire prochaine du communisme. On envisage d'ailleurs la proche suppression du salariat et l'extension du système des « communes » à la ville. À, l'automne, 90 millions de paysans sont mobilisés pour de gigantesques travaux de construction de canaux et de barrages . Les récoltes s'annoncent superbes. On parle de 300, voire 400 millions de tonnes de céréales, contre 195 en 1957 .

3°) L'échec (1959-1965)

Mais ces millions de paysans éloignés des travaux des champs laissent pourrir sur pied cette récolte qui, de toute façon, n'excède pas 200 millions de tonnes . Les autorités, néanmoins, exigent que les livraisons de céréales à l'État soient calculées sur la base des évaluations fantaisistes de l'été. En 1957, ces livraisons avaient été de 40 millions de tonnes, le reste étant autoconsommé. En 1958, elles sont de 55,7 millions de tonnes, alors que la production n'a crû, en réalité, que de 5 millions. C'est d'autant plus grave que la collectivisation avait privé les paysans de toute réserve. En 1959, alors que la production chute de 30 millions de tonnes, on exige des paysans la livraison record de 55,9 millions et on en demande encore 42 millions en 1960 .

Or, la direction du parti, réunie à Lushan en juillet-août 1959, prend la décision insensée de persister dans l'erreur, alors que la famine a déjà fait son apparition en Chine centrale . Le maréchal Peng Dehuai , qui a osé critiquer le « vent mauvais communiste » et comparer la vision du monde de Mao à celle d'une grenouille au fond d'un puits, est remplacé au poste de ministre de la Défense par Lin Biao, proche fidèle de Mao . Plus rien ne permet d'éviter le pire : de l'hiver 1959 à l'hiver 1961, la Chine connaît trois années noires, qui coûtent la vie à au moins 30 millions de paysans . Le pacte initial implicite passé entre les paysans et les communistes est ainsi brisé. En ville, un strict rationnement a évité le pire.

|

Liu Shaoqi (photo ci-contre) (qui a succédé à Mao à la présidence de la République en 1959), Deng Xiaoping et Peng Zhen, maire de Pékin et membre du comité permanent du Bureau politique, mettent alors en place diverses mesures, appelées « les trois libertés et un contrat » , qui relancent la production agricole : la terre collective va être partagée entre les exploitations familiales, à charge pour les paysans de fournir une partie de leur récolte à l'État . Ceux-ci disposent librement des surplus sur les marchés libres qui sont rouverts.

|

En 1965, la Chine produit à nouveau 195 millions de tonnes de grains. On refoule dans les villages des millions de paysans venus à la ville pour travailler sur des chantiers que l'on ferme.La crise alimentaire est surmontée .

4°) La Chine , centre rouge du monde (1962-1965)

Parallèlement à la crise intérieure, Mao a suscité une grave tension internationale . Déjà, en août 1958, en même temps qu'il lançait les communes populaires, il faisait bombarder par l'Armée Populaire de Libération (l'A.P.L.) l'îlot nationaliste de Quemoy, au large de Xiamen, et ouvrait une crise dans le détroit de Taïwan. En mars 1959, Lhassa et la région orientale du Tibet se sont soulevées contre l'occupation chinoise et le dalaï-lama s'est réfugié en Inde . La tension sur la frontière himalayenne en est aggravée et culmine avec une courte guerre à l'automne 1962, au cours de laquelle l'A.P.L. humilie l'armée indienne. Les désaccords sino-soviétiques sont publics à partir du printemps 1960 et aboutissent à une rupture totale entre les deux partis communistes en 1963-1964. L'U.R.S.S. avait cessé d'aider la Chine à construire sa bombe atomique et rappelé ses experts durant l'été 1960 . Elle n'avait pas soutenu la Chine lors des crises internationales de 1958 à 1962. Dans ce contexte, critiquer Mao revenait à soutenir les « révisionnistes » soviétiques. La Chine était en passe de devenir le cœur rouge du monde. Aussi Mao Zedong, malgré la terrible catastrophe du « Grand Bond », passe-t-il à la contre-attaque en septembre 1962. Il critique les dirigeants du parti qui auraient « oublié la lutte des classes » et lance une « campagne d'éducation socialiste », tout en mettant fin à la nouvelle politique agricole, où il voit une restauration du capitalisme. Durant trois ans, des directives contradictoires se succèdent pour placer ou non cette campagne d'éducation, souvent violente, sous le strict contrôle du parti. Ce conflit est gagné par Mao, dont le culte se développe, favorisé par la sortie d'un « petit livre rouge » de ses citations édité par l'A.P.L.

Le 16 octobre 1964, la Chine fait exploser sa bombe atomique et affirme briser ainsi le monopole nucléaire des grandes puissances . L'U.R.S.S. devient un ennemi, au même titre que les États-Unis, alors que la Chine se rapproche de la France avec laquelle elle noue des relations diplomatiques en janvier de la même année. Une nouvelle politique étrangère s'ébauche.

5°) La Révolution culturelle et les gardes rouges (1966-1968)

Décidé à détruire les hauts cadres du parti qui avaient osé, en 1961-1962, mettre en place une politique contraire à la sienne et lui avaient résisté entre 1962 et 1965, Mao poursuit son offensive.

Pour ce faire, il mobilise la jeunesse des écoles, qui l'idolâtre, contre la bureaucratie communiste et les divers appareils idéologiques d'État, qu'elle exècre , d'autant plus que l'échec du « Grand Bond » a entraîné un marasme économique qui compromet son avenir. À partir de mai 1966, après avoir renforcé l'appareil militaire et policier, Mao lance une « révolution dans la révolution » et invite les masses à « bombarder les états-majors », dans une des premières affiches en grands caractères (dazibaos), qui vont se multiplier par la suite. Ce mouvement est appelé la « Grande Révolution culturelle prolétarienne », la jeunesse urbaine constituant des unités de « gardes rouges » qui pourchassent avec brutalité les restes du « féodalisme » et attaquent les « dirigeants révisionnistes engagés dans la voie de la restauration du capitalisme ».

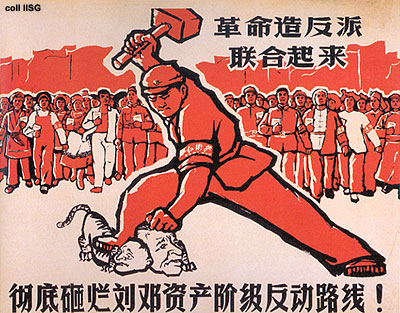

Quand ces derniers résistent, l'A.P.L. soutient la « gauche ». Peng Zhen est la première victime illustre de cette révolution, bientôt suivi par Liu Shaoqi (qui mourra en prison en 1969) et par Deng Xiaoping (voir affiche ci-contre).

|

|

Très vite le chaos se développe, d'autant plus que, commencé dans les campus universitaires et dans les lycées et collèges, le mouvement gagne les usines, ou des « rebelles » se soulèvent contre la direction. Le plus souvent, ce sont des ouvriers privés de garantie d'emploi, des paysans affectés à des travaux de force, des apprentis. Ils s'en prennent aux syndicats officiels et au parti qui s'appuient sur les ouvriers qualifiés. Les conflits sont parfois sanglants, comme à Wuhan, durant l'été 1967.

Rapidement, les différentes unités de gardes rouges s'entre-déchirent, tandis que le groupe central chargé de la Révolution culturelle, animé par l'épouse de Mao, Jiang Qing , par divers idéologues et polémistes, comme les shanghaiens Zhang Chunqiao et Yao Wenyuan, ou le secrétaire de Mao, Chen Boda, n'a d'autre autorité que celle que lui délègue Mao. Cependant, l'armée commence à rétablir l'ordre. À partir de l'été 1968, plus de 16 millions de gardes rouges sont envoyés dans les villages les plus reculés pour s'y rééduquer auprès des paysans pauvres . Les comités révolutionnaires mis en place depuis quelques mois sont formés de militaires et de cadres qui ont surnagé pendant la tourmente. La phase active de la Révolution culturelle est terminée. Il faut reconstruire l'État, recoudre le tissu social déchiré, relancer la production et mettre un terme à une guerre civile rampante.

6°) La bureaucratisation de l'utopie (1969-1976)

En avril 1969, le IXe Congrès du P.C.C. rétablit un semblant d'ordre. Le parti se reconstruit du sommet vers la base, l'A.P.L., seule force encore organisée, jouant de nouveau un rôle décisif. Lin Biao, son chef, est nommé par le Congrès vice-président du parti, apparaissant ainsi comme le successeur désigné de Mao . Par conviction ou par calcul, il exaspère les tensions avec l'U.R.S.S., ce qui aboutit au printemps 1969 à de graves incidents de frontière, révélant l'isolement international de la Chine. Mao , conscient du péril, change de cap du tout au tout et invite le président Nixon à Pékin, après une rencontre secrète avec Kissinger, en juillet 1971 . La visite officielle a lieu en février 1972 et aboutit à la normalisation des relations sino-américaines, en 1978 . Cette volte-face stratégique inaugure une nouvelle politique étrangère qui va s'appeler la « politique des Trois Mondes » : face au premier monde formé des deux superpuissances, l'américaine et la soviétique, le tiers monde (où se situe la Chine ) doit s'unir avec le deuxième monde (les anciennes grandes puissances occidentales et le Japon) contre la superpuissance la plus dangereuse, l'U.R.S.S. Lin Biao n'accepte pas ce renversement des alliances. Il n'est pas sûr, cependant, qu'il ait véritablement organisé un complot contre Mao. Mais, dénoncé par ce dernier, il s'enfuit à la hâte et périt dans un accident d'avion en Mongolie, le 12 septembre 1971.

Dans ce nouveau contexte, divers dirigeants pragmatistes, autour de Zhou Enlai et, à partir d'avril 1973, de Deng Xiaoping, réhabilité et rétabli dans ses fonctions de premier vice-Premier ministre et de vice-président du Comité central, cherchent à renouer avec une logique du développement qu'ils appellent les « quatre modernisations ». Alors que la Révolution culturelle avait placé la politique (ou, plutôt, l'idéologie) au poste de commande, ils lui substituent l'économie et privilégient les domaines de l'agriculture, de l'industrie, des sciences et techniques et de la défense nationale . Pour eux, la Révolution culturelle a formé une parenthèse à refermer au plus vite.

Mais, malade, coupé du réel, Mao s'obstine dans ses visions utopiques.

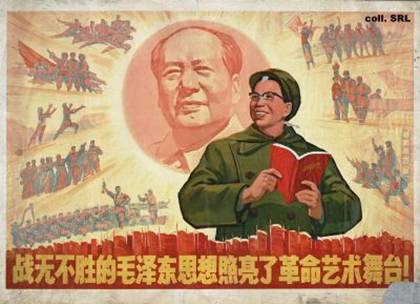

|

S'il se résigne à la montée en puissance des pragmatistes, il favorise en même temps l'ascension vers les sommets du parti d'idéologues gauchistes promus par la Révolution culturelle, que l'on appellera plus tard « la Bande des Quatre » : Jiang Qing (l'épouse de Mao ; voir affiche ci-contre) , Yao Wenyuan, Zhang Chunqiao et Wang Hongwen . |

Ce dernier, devenu un des chefs des « rebelles » de Shanghai, est même choisi comme vice-président du parti, lors de son Xe congrès, en août 1973.

Une campagne est lancée par ces ultragauchistes contre Lin Biao qu'ils dénoncent comme « droitier » au même titre que... Confucius. Pour eux, la Révolution culturelle se poursuit .

L'année 1976 met fin à cette sourde lutte entre deux lignes, par une série de coups de théâtre. C'est l'obscur Hua Guofeng, et non pas Deng Xiaoping, qui succède au poste de Premier ministre à Zhou Enlai, mort en janvier 1976.

| Le mécontentement populaire se traduit les 4 et 5 avril 1976 par des manifestations de dizaines de milliers de personnes place Tian'anmen [2] (voir ci-contre) à la mémoire de Zhou Enlai et contre la Bande des Quatre. |  |

Deng Xiaoping, accusé d'avoir fomenté ces « événements contre-révolution-naires », qui sont durement réprimés, est de nouveau privé de ses fonctions, sans être toutefois exclu du parti. La mort de Mao, le 9 septembre, précédée par le terrible tremblement de terre de Tangshan, le 28 juillet, qui semble un signe du destin, débouche sur l'arrestation, le 6 octobre, de la Bande des Quatre . Hua Guofeng est désigné le 7 octobre comme le nouveau président du parti.

____________

[1] Laogai, (du chinois lao , travail, et gai , redressement) : système concentrationnaire de la République populaire de Chine.

[2] La porte de la Paix céleste, ou Tian'anmen , à Pékin, est une porte monumentale de l'avenue qui constitue l'entrée Sud de la Cité interdite. Elle borde au Nord la place Tian'anmen. Elle est l'un des monuments symboliques de la Chine et, associée à l'immense place centrale de Pékin qui porte son nom, elle a été le lieu ou le témoin de nombreux événements marquants de l'histoire chinoise.

____________