Introduction à la civilisation chinoise :

TROISIÈME PARTIE :

UNE BRÈVE HISTOIRE DE LA CHINE

Page 5

XXII – LA RÉFORME DE DENG XIAOPING (1977-1997)

1°) L'irrésistible ascension de Deng Xiaoping (1977-1978)

Confirmé comme président du parti par le XIe congrès, en août 1977, Hua Guofeng lance en février 1978 un ambitieux programme de grands travaux où l'on retrouve un peu du volontarisme du « Grand Bond en avant ». Chargé d'édifier le mausolée de Mao, place Tian'anmen, et éditeur du dernier tome des Œuvres choisies du président, il se réclame d'un maoïsme bon teint, quoique tempéré .

Mais il a dû faire une concession majeure aux militaires pour parvenir à ses fins : la réhabilitation de Deng Xiaoping . Ce dernier, qui retrouve toutes ses fonctions lors du XIe congrès, lance aussitôt une triple offensive. La première se propose de revoir à la baisse le bilan du maoïsme : c'est la campagne de « la pratique comme critère de la vérité », qui commence à établir un bilan négatif de la Révolution culturelle . La deuxième est plus profonde : Deng relance, à partir des deux provinces de l'Anhui et du Sichuan, la politique des « trois libertés et un contrat », qu'il avait expérimentée déjà en 1961 . Les succès de cette campagne font tache d'huile : la décollectivatisation commence dans les campagnes, alors que la production y progresse . Cette révolution silencieuse assure à Deng l'appui de la paysannerie. La troisième offensive est politique : alors que la tenue d'un comité central décisif se prépare en novembre-décembre 1978, Deng profite de la venue à Pékin de dizaines de milliers de plaignants qui demandent la reconnaissance des torts subis par eux du temps de Mao et d'une campagne d'affiches sur ce que l'on appelle bientôt le « Mur de la démocratie », près du siège central du parti . On y réclame plus de libertés, on y dénonce Mao comme le cinquième homme derrière la Bande des Quatre. Des manifestations ont lieu au centre de Pékin. Deng profite de ce mouvement pour faire basculer le Comité central en sa faveur . Les amis de Deng entrent au Bureau politique, la réforme dans les campagnes, appelée « système de responsabilités » est généralisée. Hua Guofeng doit faire son autocritique. La réforme (gaige) commence.

2°) Les années heureuses de la réforme (1979-1985)

|

Deng Xiaoping (image ci-contre) s'emploie alors à consolider et à amplifier ce succès encore fragile . Il élimine d'abord le mouvement démocratique qu'il a utilisé, mais qui le gêne désormais. |

Il a besoin, en effet, du soutien des militaires et de la haute bureaucratie communiste. Or les activistes du Mur de la démocratie ont pris de l'assurance.

Dès le 5 décembre, un ancien garde rouge, Wei Jingsheng, exige une cinquième modernisation, la démocratie. Des journaux muraux non contrôlés paraissent et dénoncent le manque de liberté. Deng annonce le 16 mars 1979 que toute remise en question du rôle hégémonique du P.C.C. sera punie . Le 29 mars, Wei Jingsheng est arrêté. D'autres mises en détention d'opposants suivent. Wei est condamné à quinze ans de prison. L'épisode démocratique est terminé .

Deng élimine parallèlement le courant maoïste orthodoxe. Le procès, entre novembre 1980 et janvier 1981, des survivants de l'affaire Lin Biao et de la Bande des Quatre, est en fait le procès de la Révolution culturelle et de Mao lui-même . Hua Guofeng est peu à peu dépouillé de ses pouvoirs au profit de deux protégés de Deng, Hu Yaobang, qui devient le numéro un du P.C.C. en succédant officiellement à Hua Guofeng à la présidence du parti, et Zhao Ziyang, qui est nommé Premier ministre. Le XIIe Congrès du P.C.C., en septembre 1982, entérine ces décisions. Cette remise en cause de Mao, qui s'accompagne, au niveau de la société, d'une disparition progressive des structures maoïstes (décollectivatisation, assouplissement du contrôle de la société urbaine), ne constitue cependant qu'une « démaoïsation » partielle : en effet, la pensée Mao Zedong continue à être une des bases théoriques du P.C.C. et il subsistera même par la suite une certaine nostalgie de cette époque « ou l'argent n'était pas roi ».

Au plan extérieur, Deng ouvre résolument le pays au monde et rompt avec la géopolitique isolationniste de Mao.

| Il se rend aux États-Unis en janvier-février 1979 et rencontre le président Jimmy Carter (voir ci-contre), normalise les relations avec le Japon , et crée dans le Sud cinq « zones économiques spéciales », dont celle de Shenzhen. Ces ports francs sont ouverts aux capitaux étrangers. |  |

En même temps, une courte guerre sino-vietnamienne, en février 1979, révèle les nouvelles ambitions régionales de la Chine.

Dans ce nouveau contexte, la réforme progresse très vite à la campagne. On y multiplie les contrats de « forfait intégral » qui donnent aux paysans la libre jouissance des terres que la collectivité leur a attribuées pour quinze ans et plus, contre diverses obligations. La récolte de céréales de 1984 est de 407 millions de tonnes, un record . Les revenus paysans croissent de 11 % par an . Les communes populaires sont dissoutes en 1985. La collectivisation à la campagne a disparu .

Par contre, les tentatives d'extension de la réforme à la ville marquent le pas, malgré une décision en ce sens prise en 1984. Les citadins sont habitués à un ordre, organisé autour de leurs entreprises. Celles-ci leur assurent un emploi à vie, le logement, un système d'assurance maladie, une retraite . Cette réforme, avec son souci de vérité des prix et de rentabilité, est pour eux un risque . Il l'est aussi pour le parti qui a peur des influences idéologiques de l'Occident et lance en 1983 une campagne contre la « pollution idéologique » pour s'en protéger.

3°) La réforme en crise (1986-1988)

Progressivement, la réforme suscite des difficultés et des déceptions. Le retard de l'industrie fait que les intrants, éléments de base nécessaires à la production agricole (fioul, engrais, semences...), de plus en plus demandés, sont de plus en plus chers . Or le prix de vente des céréales baisse de 25 % entre 1984 et 1990, car il y a désormais surproduction. Les revenus paysans diminuent sensiblement de 1985 à 1989 . Les cadres, profitant de la pénurie, organisent un marché noir des intrants. Si 20 % des paysans se sont enrichis, 20 % aussi sont tombés dans la plus extrême misère. Environ 80 millions de ruraux essaient de trouver des emplois sur les chantiers urbains .

Or, à la ville, le chômage frappe peut-être 10 % de la population, tandis que l'inflation, qui était de 8,8 % en 1985, atteint 21 % en 1988 . Ces difficultés doivent être surmontées. Dans divers cercles, des intellectuels démocrates favorables à une libéralisation du régime s'affrontent aux partisans du néoautoritarisme, qui tournent les yeux vers les gouvernements ultraconservateurs des prospères « petits dragons » asiatiques (Malaisie, Taïwan, Singapour, Hongkong et Corée du Sud) . Mais tous veulent une extension de la réforme au domaine politique, qui mettrait fin à l'hégémonie du P.C.C. En décembre 1986, les étudiants manifestent pour plus de libertés, notamment à Shanghai et à Pékin. Deng renvoie Hu Yaobang, suspect de sympathie pour leurs idées. Le XIIIe Congrès du P.C.C., en octobre 1987, nomme Zhao Ziyang à la tête du parti . Deng Xiaoping , bien qu'il ne soit plus officiellement que le président de la commission des Affaires militaires du parti, reste en fait le numéro un du régime . Un an plus tard, à l'automne 1988, Li Peng est chargé d'un grand ministère économique qui rétablit le contrôle de l'État sur les prix, gèle les prêts et suspend de nombreux chantiers. Le malaise politique s'accentue, car s'y s'ajoute désormais une crise sociale rampante.

4°) Le massacre de Tian'anmen et l'impasse politique (1989-1991)

La mort subite de Hu Yaobang, le 15 avril 1989, débouche ainsi sur une crise politique aiguë. Les manifestants étudiants de Pékin, qui voient en lui un champion des libertés et de la lutte contre la corruption, demandent dès le 21 avril que l'on réhabilite sa mémoire et exigent le départ de Deng Xiaoping. Dès le 26 avril, un éditorial du Quotidien du peuple, inspiré par ce dernier, présente cette agitation comme de la « chienlit ».[1]

Mais les troubles gagnent de l'ampleur et une partie importante des salariés de la capitale rejoint les étudiants dans la rue. Le 4 mai, Zhao Ziyang témoigne d'une volonté de dialogue avec les manifestants. Ceux-ci occupent désormais en permanence la place Tian'anmen ou, à partir du 13 mai, 2 000 d'entre eux entament une grève de la faim.

Le 15, la visite de Gorbatchev, venu renouer le dialogue entre l'U.R.S.S. et la Chine , est perturbée, ce qui humilie Deng Xiaoping . Le 17, Zhao Ziyang est mis en minorité au Bureau politique par le clan conservateur convoqué par Deng, et la loi martiale est proclamée le 20 mai. Privés de soutien politique, et conscients de l'impasse où ils se trouvent, les étudiants multiplient les décisions contradictoires.

|

L'état-major de l'A.P.L. fait venir des unités de toutes les régions militaires, et, le 4 juin, une force blindée procède brutalement à l'évacuation de la place Tian'anmen,... |

| ...massacrant 2 000 à 3 000 personnes qui cherchaient à s'opposer à son intervention.

|

|

La police politique effectue des milliers d'arrestations.

Jiang Zemin, qui a su éviter le pire à Shanghai dont il était le maire, est désigné pour succéder à Zhao Ziyang à la tête du P.C.C.

Cependant le succès des conservateurs, avec Li Peng à leur tête, est sans lendemain . Ils essaient en vain de remettre en question la réforme et, notamment, la décollectivatisation. De plus, l'implosion douloureuse de l'U.R.S.S. voisine montre les dangers de l'immobilisme de type brejnévien auquel s'apparente leur démarche.

5°) La relance (1992-1997)

Deng Xiaoping entreprend donc, du 18 janvier au 21 février 1992, une « tournée d'inspection » dans le Sud, qui le conduit à Wuhan, Shenzhen, Zhuhai et Shanghai, où il vante les succès de sa réforme. Il affirme que l'économie de marché n'est pas incompatible avec le socialisme et qu'il faut étudier les performances du capitalisme.

|

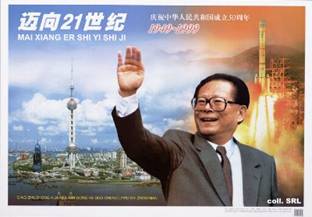

Le XIVe Congrès du P.C.C., en octobre 1992, appuie cette ligne et confirme Jiang Zemin (photo ci-contre) dans ses fonctions, faisant de lui le nouveau numéro un du régime. |

Deng Xiaoping, malade, meurt le 19 février 1997.

Durant ces années, les bonnes performances économiques d'une Chine dont le taux de croissance est proche de celui des « petits dragons » asiatiques se confirment . Mais les contradictions de la réforme sont de plus en plus visibles. Les scandales financiers et la corruption se généralisent . La tension sociale monte tant à la ville qu'à la campagne. Cependant, la succession de Deng s'effectue sans difficultés, l'équipe dirigeante assurant la continuité du régime, entre le XVe Congrès du P.C.C., en septembre 1997, et la désignation comme Premier ministre de Zhu Rongji, en mars 1998.

XXIII - LA MONTÉE DES CONTESTATIONS (depuis 1998)

1°) Crispation du régime (1998-2000)

La Chine effectue au cours de l'automne 1998 un repli sécuritaire. La montée des contestations politiques (activisme du parti démocrate chinois, formation dissidente interdite par le régime) et un malaise social de plus en plus perceptible (millions de licenciements) conduisent à une remobilisation des forces conservatrices : la répression des dissidents s'accentue . En 1999, les manifestations pacifiques de la secte Falun Gong commencent à inquiéter les autorités, qui répliquent en la proclamant hors la loi, puis en faisant adopter par le Parlement une nouvelle législation anti-secte.

À la fin des années 1990, sous l'impulsion de Jiang Zemin, le P.C.C. est engagé dans un processus de réforme. Sur le plan doctrinal, l'accent est mis sur trois points : l'intégration des nouvelles forces montantes (entrepreneurs privés, managers , techniciens spécialisés, etc.) – notamment des secteurs technologiques à haute valeur ajoutée – dans les forces productives du pays, prenant ainsi en compte l'évolution de l'économie chinoise de ces dernières années ; l'élaboration d'une nouvelle morale sociale après l'effondrement de l'idéologie maoïste ; et enfin l'intensification de la lutte contre la corruption pour réduire la coupure entre les dirigeants et la base (campagne dite des « trois représentativités » lancée en 1999 ; plusieurs hauts fonctionnaires et des personnalités politiques au plus haut niveau en feront les frais, notamment lorsque éclate en 2000 le plus gros scandale politico-financier de ces dernières années, autour du groupe industriel Yuanhua). Ainsi la réforme en cours se résume plus à une régénération du Parti, en l'adossant aux forces montantes, qu'à une véritable démocratisation du système.

| Pendant ce temps, à l'extérieur, les déconvenues s'additionnent. Alors que Macao se prépare dans le calme à être rendu aux Chinois (20 décembre 1999), une nouvelle crise éclate entre la République populaire de Chine et Taïwan – désormais seul territoire « chinois » à échapper au contrôle de Pékin (Hongkong a été rétrocédée en juin 1997 ; photo ci-contre). |  |

En remettant en cause le principe d'« une seule Chine », le président taïwanais s'attire aussitôt les foudres de Pékin, qui procède, en septembre, à des manœuvres militaires d'intimidation dans les deux provinces méridionales qui lui font face.

La victoire à l'élection présidentielle taïwanaise du candidat de la mouvance indépendantiste, Chen Shui-bian (mars 2000), constitue un sérieux coup dur pour les autorités chinoises .

Début 2001, le durcissement de ton de la nouvelle administration américaine dirigée par G. W. Bush vis-à-vis de Pékin provoque une nette dégradation des rapports entre les deux pays. Les nombreux différends – aide de la Chine à l'Iraq, bouclier antimissile américain, droits de l'homme, livraison de matériels militaires sophistiqués à Taïwan, etc. – prennent le pas sur les intérêts commerciaux qui les lient . En mars, la collision accidentelle entre un avion espion américain et un chasseur chinois conduit à un véritable bras de fer.

2°) Vers la reconnaissance internationale (2001-2002)

Faisant suite à une intense activité diplomatique en 2000, la Chine obtient en juillet 2001, de haute lutte et contre l'avis des États-Unis, les jeux Olympiques de 2008 . Vécu comme un premier pas vers la reconnaissance, ce succès est bientôt suivi par d'autres : la qualification à la Coupe du monde de football (octobre), puis l'entrée de la Chine dans l'O.M.C. (décembre) .

La Chine tente également de tirer profit de la situation nouvelle créée par les attentats du 11 septembre. En offrant son soutien aux États-Unis dans leur campagne contre le terrorisme , Pékin tente d'effacer le calamiteux début d'année et espère obtenir en échange une plus grande compréhension sur ses propres préoccupations de « sécurité nationale », et notamment dans la lutte contre toutes les formes de séparatisme : celui des Ouïgours musulmans du Xinjiang, celui des Tibétains et, surtout, celui des Taïwanais . Enfin, lors de sa visite à Pékin en février 2002, G . W. Bush encourage la Chine à remplir son rôle de force régionale , de médiateur dans le conflit coréen, et contribue à la reconnaissance internationale tant désirée par celle-ci.

3°) La « quatrième génération »

|

Amorcée à la mi-novembre 2002 lors du XVIe Congrès du P.C.C., au cours duquel Hu Jintao (photo ci-contre), un apparatchik de 60 ans, est élu secrétaire général du Comité central du Parti et la plupart des membres du Bureau politique sont remplacés, la transition du pouvoir se poursuit en mars 2003 avec la session annuelle de la Xe Assemblée nationale populaire : |

Hu Jintao remplace Jiang Zemin à la présidence de la République ; Wu Banguo succède à Li Peng à la présidence de l'Assemblée Nationale Populaire (l'A.N.P.) ; le vice-Premier ministre Wen Jiabao est nommé Premier ministre à la place de Zhu Rongji.

Toutefois, cette transition sans heurts n'est guère plus qu'une transition en trompe-l'œil : resté à la direction de la Commission militaire centrale jusqu'en 2005, Jiang Zemin demeure de facto l'homme fort du régime . À la génération des septuagénaires succède une équipe de sexagénaires, dite « quatrième génération », laquelle, née alors que le P.C.C. était au pouvoir, entretient avec ce dernier un rapport quasi filial . Ne se différenciant guère de son prédécesseur, Hu Jintao entend régénérer le Parti en y instillant un peu plus de démocratie interne et en intensifiant la lutte contre la corruption . Mais toute idée de contre-pouvoirs extérieurs indépendants – justice, presse – est exclue, toute contestation est réprimée (une cinquantaine d'internautes chinois sont condamnés pour « subversion du pouvoir de l'État »). Plus crispée à la périphérie de l'empire, la nouvelle direction chinoise conforte sa posture répressive au Xinjiang, repousse sine die toute démocratisation des institutions à Honkong (avril 2004) et entrave la dynamique indépendantiste à Taïwan.

Cette « quatrième génération » sera-t-elle apte à s'affranchir de la gangue du Parti pour engager les réformes adaptées à la gravité des crises qui couvent : sanitaire, écologique et sociale – et répondre à une revendication quotidienne d'un État de droit ? Montrée du doigt en juin 2002 par l'Onusida pour l'insuffisance de son engagement politique au plus haut niveau et son approche discriminatoire au niveau local face à la propagation spectaculaire de l'épidémie, la Chine devient, à partir de novembre 2002, le foyer d'une épidémie de syndrome respiratoire aigu (S.R.A.S.) puis, en 2004, celui d'une épidémie de grippe aviaire . Outre l'aveu tardif de l'existence réelle d'une crise sanitaire et le limogeage de deux fonctionnaires pour avoir dissimulé l'ampleur de l'épidémie de S.R.A.S. à l'O.M.S., les nouvelles autorités chinoises ne manifestent pas la volonté d'adopter l'attitude de transparence à laquelle elles sont invitées par la communauté internationale.

La spectaculaire croissance de l'économie (9,1 % en 2003, 9,5 % en 2004) place les nouvelles élites face à une série de dilemmes : outre l'inflation, la pénurie de matières premières ou de ressources énergétiques, la dépendance croissante à l'égard des approvisionnements extérieurs de pétrole qu'elle génère, cette croissance recèle une réalité inquiétante, qu'il s'agisse de l'aggravation des fractures (riches-pauvres, ville-campagne, provinces est-ouest...) qui segmentent la société chinoise ou de la dégradation de l'environnement causée par une industrialisation massive (dégradation des sols, déforestation et surexploitation des ressources halieutiques [2]). Aussi, lors de la session annuelle de l'A.N.P. (mars 2004), le Premier ministre Wen Jiabao annonce-t-il – faisant allusion à l'engagement irresponsable des cadres locaux dans une croissance effrénée – une réorientation vers la « qualité de la croissance » et une série de mesures au profit des campagnes visant à alléger la surcharge fiscale et les abus dans les expropriations foncières dont sont victimes les paysans.

Sous la houlette de la « quatrième génération », la politique étrangère de la Chine se manifeste par un hyperréalisme entièrement au service des intérêts nationaux : ouverture au commerce mondial et sécurisation stratégique de ses approvisionnements en énergie et en matières premières pouvant notamment passer par un dialogue resserré avec les « pays riches » (participation de Hu Jintao au G8, juin 2003).

En octobre 2002, le déclenchement de la crise nucléaire nord-coréenne – Washington accusant Pyongyang de poursuivre un programme clandestin d'enrichissement de l'uranium –, met à nouveau les relations entre la Chine et les États-Unis à l'épreuve. Après avoir renvoyé dos à dos Pyongyang et Washington, Pékin opère un tournant au printemps en acceptant de s'impliquer davantage dans une tentative de règlement, comme Washington le demande avec insistance. Après l'échec d'une rencontre trilatérale (Chine, Corée du Nord, États-Unis) en avril 2003, Pékin, craignant qu'une évolution de Pyongyang vers un statut de puissance nucléaire ne déclenche une course aux armements dans l'Asie du Nord-Est, se lance alors dans une intense médiation internationale et parvient, en août, à ramener Washington et Pyongyang à la table des négociations, en compagnie du Japon, de la Russie et de la Corée du Sud.

De quelques informations glanées dans la presse ces trois dernières années…

En 2005, les investissements directs chinois à l'étranger atteignent 12,3 milliards de dollars (+ 123 % par rapport à 2004). Ils ne se cantonnent pas à l'Asie, à l'Afrique et à l'Amérique du Sud (Brésil, Venezuela, Chili, Pérou) mais touchent tous les continents ; en Europe, la France constitue l'une des cibles. Les hommes d'affaires chinois sortent de leurs frontières pour se frotter aux multinationales et apprendre d'elles à améliorer leurs performances. On comprend que les étudiants français choisissant d'apprendre le chinois soient de plus en plus nombreux.

Juillet 2006 voit l'entrée en service du train le plus haut du monde : Pékin-Lhassa.

La Chine est en passe de devenir le premier fournisseur de l'Afrique, devant la France et l'Allemagne. D'ici quelques années elle pourrait être aussi son premier client, devant les États-Unis, d'après les experts de l'Agence française de développement. La réunion des chefs d'États africains à Pékin (novembre) n'est qu'une étape de plus dans la conquête de ce vaste marché.

Le gouvernement chinois s'inquiète de la surchauffe immobilière. Le centre des villes est de plus en plus vidé de ses habitants pour la construction de locaux commerciaux tandis que de nombreux logements, hors de portée des Chinois moyens, sont construits en banlieues ; les programmes sociaux étant souvent négligés, Pékin souhaite redresser la barre pour maintenir la stabilité sociale. Les velléités d'émancipation des régions et des villes sont perçues comme un facteur de déstabilisation qui mérite d'être sanctionné par le pouvoir central ; c'est ce qui vient de se produire à Shanghai, où l'un des dirigeants locaux a été démis, pour avoir abusivement utilisé l'argent des fonds de pensions.

Les statistiques révèleraient un tassement de la croissance. Le gouvernement souhaite mettre un terme à la surchauffe économique ; celle-ci, qui accentue les inégalités sociales, pourrait remettre en cause la paix civile, si elle n'était pas maîtrisée.

La Chine paraît disposée à appliquer les sanctions décidées par le Conseil de Sécurité de l'ONU contre la Corée du Nord, après l'essai nucléaire réalisé par Pyongyang. Cependant, la marge de manœuvre de Pékin est limitée : d'une part, un accroissement des difficultés économiques de la Corée du Nord entraînerait un afflux de réfugiés en Chine ; d'autre part, la réunification de la Péninsule , à la suite d'un effondrement du régime nord-coréen, amènerait les troupes américaines sur la frontière chinoise, hypothèse lourde de danger pour la paix du monde.

Un nouveau code de la police, adopté en juillet 2006, prohibe tout recours aux violences physiques à l'encontre des prévenus ; en outre, les interrogatoires doivent être filmés en vidéo depuis le printemps. En novembre, l'un des sept procureurs adjoints du parquet suprême de la République populaire a déclaré, lors d'un séminaire qui se tenait sur l'île de Hainan, que plusieurs erreurs judiciaires ont été la conséquence d'interrogatoires illégaux.

Janvier 2007 : la Chine entre dans le club très fermé des puissances (États-Unis et Russie) possédant une arme capable de détruire les satellites ( Le Monde ).

Les artistes chinois contemporains rivalisent avec ceux des pays occidentaux sur le marché de l'art international. Ils se vendent aux enchères à des prix très élevés chez Sotheby's et Christie ( New York Times - janvier).

Mars 2007 : Voici quelques extraits de la presse chinoise relevés lors d'un voyage effectué en février-mars 2007. Ils donnent une idée des difficultés que la société chinoise actuelle doit affronter.

« Un projet de loi est en cours d'étude pour abolir le lajiao. Ce système de rééducation par le travail, adopté en 1957, permettait de condamner des délinquants, ou des contre-révolutionnaires, à des peines relativement lourdes, sans possibilité d'appel avant exécution de la sentence, pour des délits mineurs. Cette disposition de code pénal chinois n'est plus compatible avec la constitution ni avec les traités protégeant les droits de l'homme signés par la Chine » ( China Daily - 1 mars).

« Un haut dirigeant chinois exprime l'opinion que les religions ont un rôle à jouer dans la construction d'une société harmonieuse. Près du tiers de la population chinoise pratiquerait une religion » ( China Daily - 5 mars).

« Près de 200 millions de travailleurs migrants rencontrent les plus grandes difficultés pour se faire payer leur dû par les employeurs au moment de retourner dans leur village . Les autorités envisagent de prendre des mesures sévères à l'encontre des patrons indélicats » ( China Daily - 5 mars).

« Un Chinois, condamné pour s'être moqué d'un fonctionnaire municipal dans un poème, a été relaxé après une vigoureuse campagne de dénonciation de cette atteinte à la liberté d'expression, notamment via Internet » ( China Daily - 5 mars).

« Les principaux objectifs économiques suivants viennent d'être retenus par les pouvoirs publics : 1°) Ramener le taux de croissance à 8 % (contre plus de 10 % au cours des années passées) afin de réduire la consommation d'énergie et lutter contre la pollution. 2°) Modifier l'équilibre entre exportations et importations en privilégiant le développement de la consommation intérieure. 3°) Améliorer le mécanisme de change de la monnaie chinoise. 4°) Limiter à 4,6 % le taux de chômage urbain tout en maintenant le taux d'inflation sous 3 %. 5°) Augmenter de plus de 15 % le budget destiné aux régions rurales.. ». ( China Daily - 6 mars).

« Conscient des réclamations qui émanent de la population, le gouvernement a dressé une liste des problèmes sociaux rencontrés et des solutions proposées pour les résoudre : hausse des crédits pour promouvoir le plein emploi ; amélioration du système de sécurité social et extension de la couverture à ceux qui en sont dépourvus (seulement 1 % de la population serait actuellement complètement couverte) , le système est spécialement déficient dans les campagnes, mais, même dans les villes, il est loin d'être satisfaisant ; accroissement de la protection sanitaire, notamment au plan de la sécurité alimentaire ; lutte contre la corruption (il s'agit d'un thème récurrent de la presse chinoise) ; lancement d'un plan pour moderniser le système d'éducation secondaire ; réforme du système de soins afin que tous les Chinois puissent disposer d'un médecin de proximité et soient en mesure de le payer ( actuellement près de la moitié des Chinois sont dans l'incapacité de se soigner ) ; réduire les disparités de revenus ( les 10 % de la population les plus riches possèdent 40 % de la richesse alors que les 10 % les plus pauvres en possèdent moins de 2 %) ; lutter contre la pollution en interrompant le fonctionnement des unités de production chimique les plus polluantes et en réduisant la consommation d'énergie ( 70 % des lacs et rivières chinoises seraient pollués et 300 millions de personnes n'auraient pas accès à l'eau potable ) » ( China Daily - 6 mars).

Un différend entre un employé d'une compagnie d'autobus et un lycéen, concernant le prix à payer pour le transport des bagages, a dégénéré en émeute au Hunan. Des milliers de manifestants ont brûlé des bus et des voitures de police ; les policiers sont intervenus sans ménagement pour rétablir l'ordre. Cet événement survient dans un contexte marqué par une forte hausse du prix des transports qui a indisposé la population rurale ( Le Monde - 15 mars).

Le ministère de la terre et des ressources de Pékin à dénombré plus de 130 000 cas d'expropriations illégales des terres par les gouvernements locaux en 2006 (+ 17,3 % par rapport à 2005), selon la presse officielle chinoise ( Le Monde - 22 mars).

En 2010, Dongtan, la première ville écologique du monde verra le jour en Chine. Elle sera autosuffisante en eau et en énergie, sera la ville la plus aérée du globe, avec un taux de pollution nul. Elle sera construite dans le delta du Yang Tsé Kiang, dans une zone marécageuse assainie, autour du thème de l'eau ( Le Point - 22 mars).

Un regain de nationalisme économique serait perceptible en Chine. Ce pays n'aurait plus besoin autant qu'avant des investisseurs étrangers dont le comportement serait de nature à mettre en péril la stabilité sociale en cas de difficultés économiques . Pékin souhaite éviter que les leviers de commande passent en des mains étrangères et tient à conserver l'indépendance de son développement ( Le Monde - 28 mars).

Dans la perspective des futurs jeux olympiques, des efforts vont être entrepris pour dépolluer la capitale chinoise et modifier le comportement de ses habitants ; ces derniers sont invités à ne plus cracher par terre. La perspective du passage par l'Everest de la flamme olympique n'est pas du goût des défenseurs de l'environnement qui s'inquiètent des risques pour l'écosystème de la venue d'équipes d'alpinistes et de télévision sur le Toit du Monde. Le Quotidien de la Jeunesse de Chine , organe des jeunesses communistes milite pour la tenue de "jeux écologiques" ( Le Monde - 28 mars).

Le 23 mars est décédé le dernier fils connu de Mao Tsé Toung, Mao Anqing. Son frère aîné, Mao Anying, avait été tué pendant la guerre de Corée. Leur mère, Yang Kaihui, avait été arrêtée en 1930, à Changsha (Hunan) par le général nationaliste qui dirigeait la province du Hunan ; ce général la fit exécuter, dans des conditions atroces, en représailles à une tentative des troupes communistes pour s'emparer de la ville ( Le Monde - 28 mars).

____________

[1] La chienlit est entrée dans l'histoire par son utilisation par le Général De Gaulle en 1968. Ce terme était entré en désuétude, bien qu'auparavant utilisé par Émile Zola dans l'Assommoir et dans Nana , dans un sens différent il est vrai. Dans le contexte des événements de mai 1968 en France, le terme se voulait un propos fleuri dans la langue du président de la République pour signifier la profusion désordonnée des événements, associée à la signification première du mot, un masque de carnaval.

[2] Qui a rapport à la pêche.

____________