IV - LA CITÉ ET SON HISTOIRE

1°) Pompéi : son plan

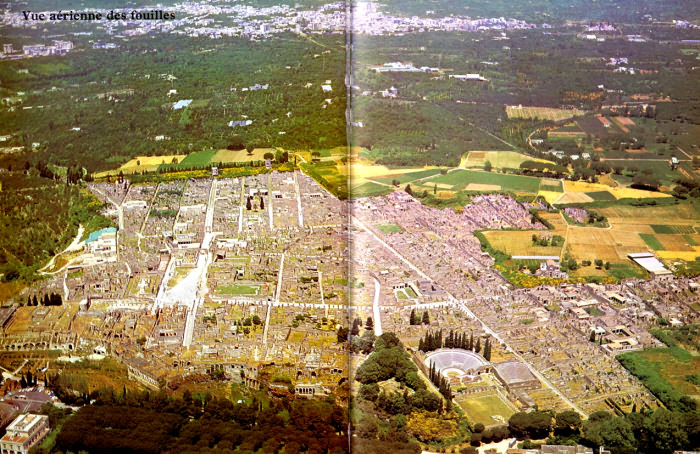

Les quatre cinquièmes de Pompéi sont maintenant dégagés. Nous pouvons ainsi nous faire une idée de ce qu'était la cité (voir le plan page suivante). Le forum (1) se trouve à l'ouest avec les temples et les édifices municipaux autour. Le grand théâtre (9) est au premier plan, l'amphithéâtre (16) à l'est. Des maisons forment le reste. A l'extérieur des portes, le long des routes pavées, s'étendent des cimetières.

Bâtie sur une coulée de lave préhistorique se terminant au sud-ouest par une falaise escarpée, la cité se trouvait alors à cinq cents mètres du littoral. Des remparts, percés de huit portes, entouraient la cité sur trois kilomètres environ. Des tours de guet renforçaient les défenses au nord et à l'est. Avec l'établissement, sous l'Empire, de la paix civile (la Pax Romana, Paix romaine), des maisons en terrasse, jouissant d'une vue imprenable sur la mer, furent bâties le long de la falaise à la place des défenses démantelées. Le port se trouvait sur la côte ; son emplacement reste encore imprécis. Mais l'éruption de 79 combla la baie et Pompéi se trouve aujourd'hui à deux kilomètres à l'intérieur des terres.

Les bâtiments les plus anciens datent du VIe siècle av. J.-C. Installé à l'origine sur la falaise, la Pompéi primitive n'allait pas au-delà du forum (1) et du forum triangulaire (à gauche du Grand Théâtre). La cité s'étendit ensuite progressivement vers le nord et l'est.

Vue aérienne des fouilles de Pompéi. La photo est prise du sud. Le forum est au centre à gauche, les deux théâtres au premier plan à droite.

|

|

A gauche : La porte Marine vue de l'extérieur. Le passage de gauche est réservé aux piétons, celui de droite aux animaux et aux voitures légères. La pente était trop forte pour les chariots. |

|

A droite : La falaise. Maisons construites sur la muraille démantelée. |

|

2°) Pompéi : son histoire

Avant d'être une cité romaine, Pompéi fut successivement grecque, étrusque et samnite (peuple italique établi dans le Samnium: région montagneuse de l’Italie centrale). Les Romains s'en étaient emparés à la fin du IVe siècle av. J.-C. Vassale de Rome, elle garda son autonomie municipale selon la coutume d'alors.

Deux cents ans plus tard, les Italiotes[2] (ou Italiques) se révoltèrent contre Rome. Pompéi, Stabies et Herculanum se joignirent à eux. Mais le général romain Sylla reprit les trois cités. Stabies fut rasée et Pompéi transformée en colonie romaine. Des colons remplacèrent les habitants chassés de leur demeure.

La plupart des vestiges de Pompéi date de cette époque (80 av. J.-C.). La cité retrouva progressivement son autonomie municipale. Le grand nombre d'affiches électorales peintes sur les murs des maisons montre l'intérêt porté par la population aux élections des magistrats locaux.

Au 1er siècle av. J.-C., la baie de Naples devint un lieu de villégiature pour les riches Romains. De grandes villas se sont alors édifiées sur les versants du Vésuve.

V - LA RUE ET L’EAU

1°) Rues et trottoirs

Les dimensions des rues de Pompéi sont très variables : de 2,40 à 4,50 mètres de largeur, la plus large dépassant à peine 7 mètres. Pavées de pierres taillées dans de la lave et de forme polygonale, ces rues sont bordées de chaque côté de trottoirs de 30 centimètres de haut. Du béton comblait l'espace entre la bordure - faite de grands blocs de lave -, et les maisons. Un mélange de briques pilées et de mortier venait recouvrir le tout. La date de pose du pavement était parfois indiquée.

2°) Des rues sales

|

|

La forme bombée de la chaussée permettait l'écoulement des eaux dans les caniveaux. De la même façon, les trottoirs étaient légèrement inclinés vers la chaussée. L'absence de tout à l'égout à Pompéi obligeait la population à rejeter ses eaux usées dans le caniveau. De grosses pierres disposées à intervalles réguliers sur la chaussée permettaient aux piétons de traverser les rues sans risque de se salir. Des intervalles étaient aménagés entre les pierres pour permettre aux chariots et aux bêtes d'attelage de circuler. |

Les profondes ornières laissées par les roues sur le pavement ont permis de déterminer la largeur des essieux (1,40 mètre). Les empreintes étaient plus profondes sur les «passages pour piétons » car, en passant parfois sur les grosses pierres, les roues retombaient plus lourdement.

Ci-dessus : La voie de la Fortune. Au premier plan, les passages pour piétons faits de hautes pierres en basalte, et les profondes empreintes des roues des chariots.

3°) L'alimentation en eau

|

A l'origine, la rivière Sarno et des puits alimentaient Pompéi. Puis la construction d'un aqueduc, qui pourvoyait également toutes les localités environnantes, amena l'eau des collines. Des canalisations en plomb, disposées sous les trottoirs, transportaient l'eau à l'intérieur de la cité. Elles desservaient les maisons « bourgeoises », les bains et les fontaines publiques à travers tout Pompéi. Les pauvres étaient les principaux usagers de ces fontaines publiques. |

|

A droite : Canalisations d'eau en plomb, affleurant à la surface d'un trottoir en mauvais état. La maison voisine est raccordée au réseau.

|

|

Souvent, des châteaux d'eau se trouvent près des fontaines. Ils sont constitués de piliers en maçonnerie supportant un réservoir en métal aujourd'hui disparu. Une profonde rainure recevait de chaque côté les canalisations en plomb. Pompéi était construite sur un terrain en pente ; la hauteur de ces châteaux d'eau était donc identique à celle du château d'eau central qui les alimentait. Les réservoirs pouvaient ainsi rester pleins sans déborder. Une petite construction en briques recevait l'eau de l'aqueduc et se divisait en trois conduites. Accolée à la porte du Vésuve, cette construction fut endommagée par le tremblement de terre de 62 apr. J.-C. et se trouvait hors d'usage lors de l'éruption. Ci-contre, le château d’eau à l’est de la voie Stabiana (Région VI, insula 14) alimenté par le répartiteur de la porte du vésuve. |

|

Ci-contre : Le répartiteur d'eau de la porte du Vésuve. L'eau venant de l'aqueduc se divisait ici en trois branchements. |

|

VI - HABITANTS ET HABITATIONS

1°) Citoyens et esclaves

Sur les huit à dix mille personnes que comptait probablement Pompéi, 60 % étaient libres ; 40 % étaient des esclaves auxquels on réservait en général la cuisine et le ménage. Si la vie des esclaves mineurs, ou gladiateurs, pouvait être terrible, celle de la plupart des esclaves domestiques était souvent supportable.

Ceux-ci venaient surtout d'Orient. Souvent instruits, certains étaient médecins ou précepteurs. Une famille modeste avait en général deux ou trois esclaves, une famille riche beaucoup plus. Un esclave pouvait espérer retrouver ou acheter sa liberté ; dans ce cas, il devenait affranchi (libertus).

2°) Les noms

Le Romain avait en général trois noms. Par exemple, Marcus Claudius Marcellus. Marcus (praenomen) est le prénom, Claudius (nomen), le nom de famille ; Marcellus (cognomen) est un second nom : il indique parfois à quelle branche familiale on appartient. Les femmes féminisaient le nom de leur père (Claudia), auquel s'ajoutait un cognomen (Prima). D'habitude, les esclaves ne portaient qu'un seul nom, le leur, souvent d'origine grecque. Un affranchi prenait le nom de son ancien maître et ajoutait son nom d'esclave comme cognomen.

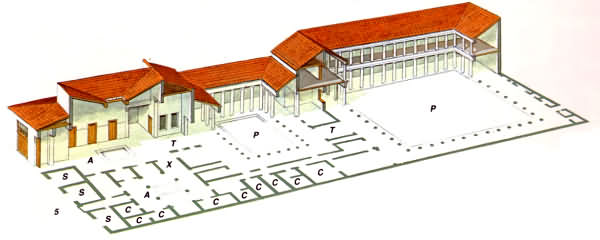

3°) Les insulae

Pompéi se divisait en blocs de maisons ou insulae. Chaque insula, délimitée par un mur extérieur, comprenait des maisons d'habitation, des magasins, des restaurants et des ateliers. Chaque construction s'ajustait avec la suivante tel un puzzle. A l'intérieur de l'insula, les constructions évoluèrent sans doute selon les circonstances : ainsi, les gens vendaient une partie de leur propriété à leur voisin ou à des commerçants. Les surfaces des insulae allaient de 850 à 2 500 mètres carrés. Certaines avaient une douzaine, voire plus, d'habitations, d'autres une seule. Point de quartiers riches et pauvres : riches et pauvres devaient cohabiter en harmonie. Il y a beaucoup de maisons plus pauvres au nord-ouest de Pompéi, mais on y trouve aussi les deux maisons les plus riches de la cité.

|

|

L'image reconstitue une insula (n° 6) choisie dans une zone déjà explorée par les archéologues (Région 1). Sa superficie est de 2 250 mètres carrés. Elle comprend cinq habitations et leurs jardins, une blanchisserie, une taverne, quatre boutiques, dont une quincaillerie et une fonderie de bronze, et des bains privés en sous-sol. Reconstitution de l'insula 6 (Région 1) telle qu'elle était avant le séisme de 62 apr. J.-C.: 1 - Maison dite de « Casca Longus ». 2 - Laverie de Stephanus 3 - Maison de Valerius Rufus 4 - Jardin de Valerius Rufus 5 - Bains en sous-sol 6 - Chambres sur rue au premier, en location. L'escalier d'accès est à droite de la porte. 7 - Maison de L. Ceius Secundus. 8 - Maison de Minucius le tisserand. |

VII - GROS PLAN SUR UNE INSULA

1°) Une reconstitution

L'image ci-dessus reconstitue l'insula 6, Région 1. Des toits ont été supprimés pour montrer les intérieurs. En bas, la voie de l'Abondance, la rue principale qui traverse la cité d'est en ouest. La description de l'insula part (en bas à gauche) des numéros des portes.

2°) Région 1, insula 6

1 - Une boutique d'usage indéterminé avec habitation au premier. La devanture est fermée. En revanche, la porte à gauche est ouverte.

2 - L'entrée de la maison de Marcus Lucretius. Un couloir d'accès entre deux magasins mène à une cour de réception (atrium) (2a). Au-delà, un petit jardin 2b). De là, quatre marches conduisent à une salle à manger d'été (2c), donnant sur un grand jardin (2d). Un autre escalier mène, trois mètres plus bas, à un couloir couvert entourant le jardin. Au bas de cet escalier, à gauche, une pièce réservée aux bains (2e).

3 - La boutique de Verus, artisan travaillant le bronze. Il habite juste au-dessus.

4 - La maison de Valerius Rufus. On la décorait au moment de l'éruption. Les décorateurs préparaient leur enduit dans la pièce du fond (4a). Le lit (voir son dessin plus loin) fut trouvé dans la chambre à coucher (4b). Avant le tremblement de terre de 62 apr. J.-C., 2 et 4 formaient une seule maison.

5 - Boutique à usage indéterminé.

6 - Escalier menant à une pièce servant de salon-chambre à coucher au-dessus de la boutique 5. Ce genre de pièce était louée.

7 - Entrée de la blanchisserie de Stephanus. Au fond, de grands bassins servant à laver les tissus.

8-9 Un restaurant. On l'aménageait au moment de l'éruption. Au 8, un bistrot vendant des boissons chaudes. Au 9, l'entrée du restaurant. Le tout appartenait au propriétaire du 11.

10 - La boutique de Junianus, le quincaillier. Elle contenait des outils et du matériel agricole neuf et d'occasion. Il logeait au-dessus.

11 - La maison de Casca Longus, dite des peintures théâtrales. Des scènes de théâtre peintes sur les murs de l'atrium lui ont donné ce nom.

12 - Boutique d'usage indéterminé.

15 - Maison de Lucius Ceius Secundus. On a choisi ce nom au hasard parmi ceux inscrits sur la façade. (Une description complète en est faite aux pages suivantes.)

3°) Région 1, insula 10

L'insula 10 figure en haut. Au centre, la maison de Ménandre. A l'extrémité gauche, un bistrot et une taverne. A l'extrémité droite, la maison de Minucius, le tisserand.

VIII - LES MAISONS

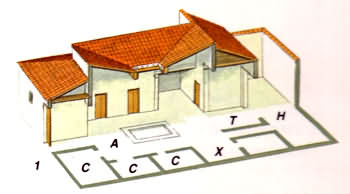

1°) La maison italique

|

|

La maison italique traditionnelle (schéma 1 ci-contre) se composait d'une cour entourée de pièces et d'un petit jardin au fond (voir schéma ci-contre). On accédait à cette cour intérieure (atrium) par un couloir (fauces) bordé de chambres de part et d'autre. Ces chambres étaient transformées en boutiques donnant sur la rue. |

L'atrium était muni d'un toit percé en son centre d'une ouverture ; celle-ci permettait à un bassin creusé à même le sol de recueillir les eaux de pluie, évacuées dans un puits situé sous l'atrium.

Deux pièces latérales, les alae, prolongeaient le fond de l'atrium. Une grande pièce, le tablinum, s'ouvrait au centre. Chambre du maître de maison à l'origine, le tablinum devint à la fois salle de réception et bureau.

|

Ce type de maison fut agrandie par la suite (schéma 2 ci-contre) pour se voir doter d'un jardin à colonnade (péristyle), souvent orné de fontaines et pourvu d'une salle à manger d'été. A : Atrium C : Cubiculum (chambre à coucher) H : Jardin (hortus) P : Péristyle T : Tablinum X : Aile (ala) de l'atrium |

|

2°) Les maisons pompéiennes

Celles-ci ne correspondent pas vraiment au schéma décrit précédemment. Les difficultés de construction à l'intérieur d'une insula obligeaient les architectes à modifier les plans. La maison de Lucius Ceius Secundus dans l'insula 6 en est un bon exemple (voir ci-dessous). Les architectes manquaient de place pour installer les chambres de chaque côté de l'atrium. Elles furent alors disposées autour du jardin situé au fond de la maison. On a dû déplacer aussi le tablinum vers la gauche, faute de place au centre. Des chambres à coucher avaient été édifiées de part et d'autre de l'entrée. Celle de gauche fut transformée par la suite en cuisine. Le plafond fut abaissé et les pièces réservées aux domestiques furent bâties au premier.

Peu de temps avant l'éruption, la maison était toujours considérée comme trop petite. On dressa alors un escalier menant à un balcon édifié le long du mur au fond de l'atrium. Un corridor situé au-dessus du couloir d'accès au jardin conduisait aux chambres du premier situées à l'extrémité de la maison. Au moment de l'éruption, les travaux n'étaient pas encore terminés : la cage d'escalier n'avait pas été plâtrée.

Au dessus : Reconstitution de la maison de L. Ceius Secundus (Région 1, insula 6, n° 15).

On y accède par un vestibule au sol incliné vers la rue. La cuisine, dont le mur a été supprimé ici, est à gauche. Les chambres des domestiques sont situées au-dessus de la cuisine. Quatre colonnes supportent le toit de l'atrium. La cage d'escalier et un placard situé juste en dessous se profilent derrière les colonnes.

Le tablinum est au fond de l'atrium. Au fond de la maison, un petit jardin. Des bêtes sauvages en train de chasser sont peintes sur les murs.

C - chambres à coucher,

D - salle à manger.

3°) Les riches et les pauvres

Le goût du luxe poussait les riches à agrandir leurs maisons, telle la maison du Faune (voir schéma 5 ci-dessous) avec ses deux atria (pluriel d’atrium) et ses deux péristyles.

5 - La maison du Faune (Région VI, insula 12) avec ses deux atria et ses deux péristyles. Les chambres de la façade ont été transformées en boutiques.

|

|

Les pauvres, eux, habitaient dans de petites pièces sur rue, bâties à l'étage (voir schéma 4). On y accédait de la rue par un escalier. Si les pièces étaient nombreuses, elles se trouvaient desservies par une galerie-balcon. |

|

3- Ci-contre, la maison d'un commerçant S : Boutique |

|

[2] Italiotes ou Italiques: populations anciennes, venues du Nord (Bohème ?) et qui pénétrèrent en Italie au cours du IIe millénaires av. J.-C., formant plusieurs peuples indo-européens vivant en des territoires bien limités : les Latins, (en Latium entre le Tibre, la mer Tyrrhénienne et le mont Albain), les Eques et les Volsques ( au nord et à l'est du Latium), les Sabins et les Ombriens (dans les montagnes à l'est du Tibre), les Samnites (dans les Abruzzes face à la riche Campanie, autour du Golfe de Naples)

____________