IX - CONSTRUCTION ET DÉCORATION

1°) Matériaux et techniques de construction

Les maisons étaient bâties principalement en tuf (roche poreuse formée par des cendres volcaniques ou des dépôts calcaires) et en brique, laquelle servait pour les murs d'angle et l'encadrement des portes.

Primitivement, les murs étaient faits avec des moellons (pierres de petite dimension grossièrement taillées, utilisées pour les constructions, principalement pour les murs) liés à de l'argile et maintenus par des blocs de tuf (schéma 1 ci-dessous). Les façades étaient en blocs de tuf rectangulaire (schéma 2).

Puis les techniques évoluèrent lentement. La plus commune consistait en un mélange de moellons et de mortier (mélange de chaux ou de ciment et de sable détrempé avec de l'eau servant à lier les éléments d'une construction), appelé en latin opus incertum (schéma 3).

|

|

L'opus reticulatum (schéma 4) était fait de petites pierres carrées disposées en biais, tel un réseau de mailles (reticulum). Cela formait la surface extérieure du mur. L'intérieur, lui, était en moellons et mortier. Le quasi reticulatum (schéma 4) est plus grossier. L'opus mixtum (schéma 5) (rangée alternée de briques et de pierres) servait souvent pour les murs d'angle. L'opus craticium (schéma 6) (un cadre en bois rempli de moellons et de plâtre) était utilisé pour les cloisons intérieures et les terrasses. |

|

2°) Toits

Les toits étaient en tuiles plates (schéma 8) (tegulae). Des tuiles creuses (schéma 9) (timbrex) recouvraient les jointures. |

|

|

|

3°) Fenêtres

Des fentes (schéma 14) dans le mur faisaient office de fenêtres ; parfois vitrées, elles s'élargissaient à l'intérieur pour laisser entrer le maximum de lumière. Les fenêtres plus grandes comportaient une grille en fer (schémas 12 et 13) et parfois des volets. |

|

4°) La décoration murale

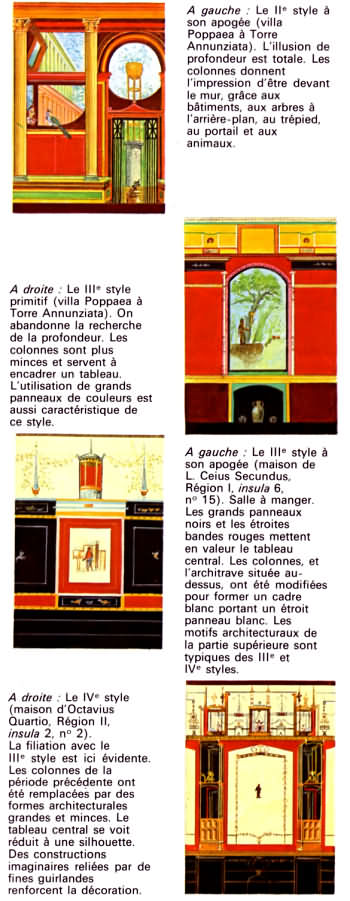

La décoration pompéienne et son évolution sont très complexes. Nous ne considérerons ici que ses grandes lignes. On distingue en gros quatre grands groupes connus sous le nom de quatre styles. Le premier (style à incrustation) dura jusqu'à l'an 80 av. J.-C. environ. Il imite des blocs de marbre de couleur. Le deuxième (style architectural) créait une illusion de profondeur grâce à des motifs architecturaux et des paysages. |

|

|

|

Le troisième style se développa à la fin du 1er siècle av. J.-C. Il supprime l'illusion de l'espace, mais conserve certains éléments architecturaux, souvent destinés à encadrer un tableau. Le quatrième style est apparu vers le milieu du 1er siècle de notre ère. Les peintures sont moins importantes ou disparaissent, les formes architecturales sont plus élancées et plus minces. |

X - L’ENTRÉE DES MAISONS

1°) La façade

Les murs des maisons pompéiennes étaient enduits de plâtre intérieurement et extérieurement. On peignait les murs extérieurs en blanc, à l'exception d’une bande de deux mètres de haut, peinte en rouge au bas du mur. Des slogans peints en lettres rouges et noires furent aussi découverts, en particulier près des seuils d'entrée. Beaucoup sont publicitaires et électoraux, à l'image de celui-ci : «Tous les marchands de fruits appuient avec Helvius Vestalis la candidature de M. Holconius Priscus au duumvirat » (charge de duumvir, magistrat romain.) Il ne fait aucun doute que des « lettristes » professionnels étaient utilisés pour réaliser ces « affiches ». Il existe également d'innombrables graffiti, tel celui-ci : « Ne vous soulagez pas ici : les orties sont hautes. »

2°) L'entrée

|

Un couloir d'entrée (fauces) conduisait directement à l'atrium. Dans les vieilles maisons, ce couloir se divisait en deux. Avant de franchir la porte du fauces proprement dit, les hôtes déposaient leurs capes dans le vestibulum en entrant. Les montants des portes avaient souvent la forme de deux colonnes portant une architrave. Dans les maisons plus récentes, les portes pivotaient en général juste derrière ces fausses colonnes. Les Romains n'aimaient guère les portes à un seul vantail. Partout où c'était possible, dehors comme dedans, ils préféraient les portes à deux ou plusieurs battants. Aucune n'a survécu, mais plusieurs ont laissé leurs empreintes dans les cendres. Des moulages furent réalisés d'après le procédé de Fiorelli. Sur certains, le système de fermeture est encore visible. Sur d'autres, les grands clous en bronze sont encore en place. Des heurtoirs et des poignées, aujourd'hui exposés au musée de Naples, ont été également retrouvés. |

|

Ci-dessus l'entrée d'une maison pompéienne. Au premier plan, les faux pilastres et l'architrave. On déposait les capes au vestibulum (A) avant de gagner l'atrium et le tablinum (pièce centrale donnant sur l'atrium) situés au fond en traversant le fauces (B).

|

|

Des mosaïques figurant des animaux sauvages décoraient souvent le sol de l'entrée des maisons «bourgeoises ». Ainsi, dans l'une d'elles, une mosaïque représentait un chien attaché à une chaîne et montrant les dents, avec cet avertissement : « Cave canem » (prends garde au chien). |

3°) Des voleurs la nuit

Pompéi n'avait pas de véritable force de police. Les habitants se donnaient beaucoup de mal pour se protéger, eux et leurs biens. C'est une des raisons pour lesquelles, à part les meurtrières ou les fenêtres munies d'une grille de fer, peu de fenêtres se trouvaient au niveau de la rue. Des barres fermaient les portes la nuit. Une des portes comportait en plus une barre de soutien. Souvent, une encoche dans le sol du fauces empêchait la barre de glisser.

|

La découverte de clés a permis de reconstituer, avec l'aide d'autres pièces de serrure, le système de fermeture. Ci-contre : Moulage en plâtre d'une porte avec son jeu de barres. |

|

|

|

A gauche : Serrure reconstituée. La plaque (A) est fixée à l'extérieur de la porte. La serrure (B) et le pêne (C) sont à l'intérieur de la porte. Le pêne coulisse jusqu'à ce que les dents de B s'emboîtent dans les trous de C. La porte est ici fermée. Pour ouvrir, la clé (D) est introduite dans le trou en forme de L pour remonter B. |

XI - L’ATRIUM

|

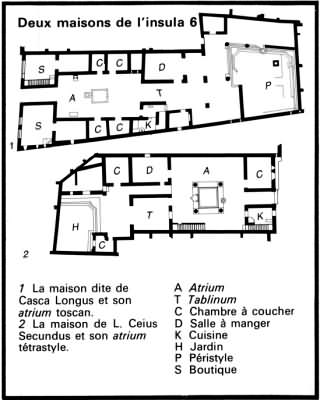

1°) Le compluvium et l'impluvium En traversant le fauces, on entrait dans l'atrium, où la famille recevait en général les invités. Le plafond de l'atrium était percé d'une ouverture rectangulaire (compluvium) vers laquelle descendaient les versants du toit. Au niveau du sol, et sous le compluvium, un bassin rectangulaire, l'impluvium, recevait les eaux de pluie qui tombaient des gargouilles sculptées représentant des chiens, des loups ou des lions. L'eau du bassin était recueillie par un tuyau dans une citerne pour l'usage domestique. L'orifice de la citerne était orné d'une margelle ronde en pierre ou en terre cuite, probablement pour empêcher les enfants d'y tomber. Avec la construction de l'aqueduc, il devint inutile de stocker l'eau, la plupart des maisons étant désormais fournies en eau courante. Deux énormes poutres soutenaient le toit de l'atrium. Le schéma ci-dessous nous aide à comprendre sa structure. Cette dernière a donné son nom à l'atrium toscan, le plus fréquent dans les maisons pompéiennes. Dans l'atrium tétrastyle, le toit était porté par quatre colonnes - comme pour deux des sept maisons de l'insula 6. L'atrium corinthien, lui, est très rare à Pompéi ; son toit était supporté par six colonnes, voire davantage. |

|

2°) L'atrium de la maison de Casca Longus

|

|

L'atrium traditionnel devait posséder des chambres de chaque côté, une grande pièce ou tablinum au fond, flanquée de chaque côté des alae. En fait, aucun des sept atria de l'insula 6 ne correspond à ce schéma. L'atrium le plus ressemblant est celui de Casca Longus, au n° 11 (voir plus haut). Les chambres et le tablinum sont à leur place, mais les alae n'existent pas. Cet atrium est simplement décoré de petites scènes théâtrales peintes au centre de grands panneaux bleus. Les portes, à gauche, mènent aux chambres. Deux autres chambres leur font face, à droite. La large ouverture du fond, munie d'un treillage, correspond au tablinum. La petite porte, à droite, conduit à la cuisine et au jardin. |

|

Un joli autel en bois, en forme de temple, se trouve dans l'angle gauche : c'est le lararium, réservé aux dieux du foyer, les dieux lares. Un grand coffre est représenté à l'extrémité gauche de la pièce ; en général, on le trouvait plutôt dans l'atrium. Ci-contre, autel des dieux lares (lararium). Maison des Vettii (Région VI, insula 15). Le maître de maison leur adressait journellement prières et dons. A droite de l'impluvium, lui-même décoré de marbre coloré, est une table en marbre blanc. Celle-ci, portée par des pattes léonines sculptées, était gravée au nom de P. Casca Longus, un des meurtriers de César, dont les biens furent confisqués et vendus aux enchères. Cette table lui aurait-elle appartenu ?

Atrium toscan et atrium tétrastyle |

|

XII - LE TABLINUM

1°) Les visiteurs de l'aube

Bien avant l'aube, la clientèle des riches Pompéiens commençait à se rassembler devant la demeure des patriciens. Si la maison comprenait un vestibulum (voir plus haut), elle attendait l'ouverture des portes. Sinon, elle devait demeurer dans la rue, quel que fût le temps. Certaines maisons, comme celle de Ceius (n° 15, insula 6) ou la maison du Samnite à Herculanum (ci-dessous), avaient des bancs en pierre le long de la façade ; les gens pouvaient ainsi s'asseoir en attendant.

Maison du Samnite à Herculanum. Le tablinum est pourvu d'une porte et d'une grande fenêtre. Au dessus, la loggia à colonnade.

Ces visiteurs aussi matinaux étaient les clientes, des personnes à charge qui recevaient une aide financière ou autre du maître de maison (patronus). En retour, celui-ci obtenait aide et appui dans ses entreprises politiques ou commerciales. Le lien existant entre eux était très solide; ainsi, lors d'un procès, aucun ne pouvait être obligé de témoigner contre l'autre.

Il existait trois types de clientes : des citoyens pauvres de naissance libre, qui s'étaient placés d'eux-mêmes sous la protection d'un patronus ; des affranchis; et des parasites espérant la charité (sportula). Ces derniers pouvaient avoir plusieurs maîtres, et aller quémander tôt chaque matin d'une maison à l'autre.

A six heures, les portes de la maison s'ouvraient. On introduisait les clientes que l'on faisait patienter dans l'atrium en attendant d'être reçu par le patronus.

Annoncés par un esclave, ils entraient dans le tablinum où le maître de maison les recevait un par un. La réception des clientes se prolongeait jusqu'à huit heures. On pouvait demander à certains d'entre eux d'accompagner le patronus lorsqu'il sortait pour ses affaires.

2°) Le tablinum

Celui-ci était situé au fond de l'atrium. Principale chambre à coucher à l'origine, le tablinum devint par la suite la pièce où étaient conservés les archives et les papiers de famille. Souvent, il s'ouvrait complètement sur l'atrium, séparé seulement par des rideaux ou un treillage en bois. On en a retrouvé certains à Herculanum. Habituellement, une grande fenêtre jouxtait une porte. Le maître de maison pouvait ainsi connaître, semble-t-il, l'identité de ses visiteurs et refuser de les recevoir le cas échéant.

Souvent, le tablinum s'ouvrait directement sur le jardin, à l'exemple des maisons 11, 13 et 15 de l'insula 6. Les maisons 2 et 4 possédaient au fond du tablinum de larges baies, fermées par des volets.

La maison 8-9 (insula 6), que l'on transformait alors en taverne, possédait une pièce située au-dessus du tablinum. Une galerie-portique identique à celle représentée ci-contre donnait sur l'atrium.

XIII - CUISINES ET LATRINES

1°) La cuisine

|

Les Pompéiens aimaient la bonne chère et cherchaient à avoir à leur service de bons cuisiniers. Mais la cuisine en soi était peu importante car, si les cuisiniers constituaient des membres estimés du personnel, ils étaient aussi des esclaves. La cuisine n'a pas de place précise dans une maison pompéienne. On la trouvait habituellement quelque part derrière l'atrium. Dans la maison de Ceius, la cuisine était à gauche de l'entrée. Elle devait être auparavant au fond de la maison, avant d'être déplacée lors de l'installation des chambres à coucher autour du jardin. |

Ci-dessus : Cuisine de Ceius. Les latrines sont situées sous l'escalier. |

Deux ou trois esclaves formaient la domesticité de Ceius. Aussi transforma-t-on une des chambres de l'entrée en cuisine. Des pièces mansardées ont été édifiées au-dessus de la cuisine pour les domestiques, en abaissant le plancher de la pièce et en rehaussant le toit. Un escalier installé sur le côté permettait d'y accéder.

Poutres et lattes en bois formaient le plancher des étages. Ceux-ci étaient recouverts d'une dalle de dix centimètres d'épaisseur, faite de morceaux de briques et de mortier, comme à Herculanum.

2°) L'équipement de la cuisine

|

|

Les cuisines étaient en général rudimentaires : un évier et un foyer en briques de forme voûtée sous lequel on entreposait le bois. On faisait bouillir les aliments dans des pots placés sur un trépied disposé au-dessus d'un feu, ou on les cuisait sur un grill. Les fumées étaient évacuées par la fenêtre. En dégageant la laverie de Stephanus (insula 6, n° 7), on découvrit une cuisine, abandonnée par le cuisinier en train de préparer le repas de midi au moment de l'éruption : un pot se trouvait encore sur le feu. Des ustensiles de cuisine étaient accrochés au mur ou posés près du foyer, prêts à l'usage. Ci-contre, des ustensiles de cuisine: 1, 2, 3 - Chaudrons en bronze. Le 1 est muni d'une anse ; sous lui, les restes d'un trépied en fer. 4 - Grill en fer. 5 - Cruche en terre cuite. 6 - Louche en bronze. 7 - Passoire en bronze. 8 - Pot à anse en terre cuite. 9 - Passoire en terre cuite. |

On a retrouvé à Pompéi d'innombrables pots en terre cuite et des chaudrons en bronze, des pots à anse en bronze, des louches et des passoires.

|

Les Romains aimaient le vin chaud. L'étrange dispositif (ci-contre) est un appareil portable servant probablement à chauffer le vin. Celui-ci, conservé dans le grand cylindre (A), passait sous le chaudron (B) où brûlait du charbon de bois. Ainsi réchauffé, il ne restait plus qu'à le tirer au robinet (C). Ci-contre : Un chauffe-vin portable: A - Réservoir à vin muni d'un couvercle à charnière. B - Chaudière à charbon de bois. C - Robinet. |

|

3°) Les latrines

Les Pompéiens avaient une faible notion de l'hygiène. Habituellement, des latrines munies d'une simple fosse se trouvaient dans la cuisine (chez Ceius par exemple) ou à côté. Seules les latrines publiques (voir plus loin) étaient raccordées au tout-à-l'égout.

XIV - LA SALLE À MANGER

1°) La salle à manger d’hiver

|

|

La salle à manger d'une maison pompéienne différait beaucoup de la nôtre. Les Romains mangeaient allongés sur des lits, appuyés sur le coude gauche, pour se nourrir de la main droite. La disposition d'une telle salle, très conventionnelle, comprenait trois grands lits inclinés recouverts de coussins. Ces trois sofas, disposés en fer à cheval autour de la table, ont donné son nom à la salle à manger : triclinium. Ci-contre : Triclinium d'été situé au fond de la maison de M. Lucretius (Région 1, insula 6, n° 2). |

|

A Pompéi, les triclinia étaient souvent très petits et les lits en bois parfois encastrés dans les murs. Nous connaissons ainsi leurs dimensions (1,30 mètre sur 2,60 mètres). Chaque lit pouvait accueillir trois personnes allongées en travers (voir schéma ci-contre). Les places étaient fixées par les usages : le maître de maison occupait la première place (A) sur le lit de gauche. Sa femme se tenait à ses côtés, puis son fils ou un homme libre. Le principal invité prenait place à côté du maître de maison sur le lit du milieu (B). Les autres invités occupaient les places restantes. A droite : Plan d'un triclinium d'hiver. Les lits sont encastrés dans les murs: A - Le maître de maison. B - Le principal hôte. |

|

2°) La salle à manger d'été

Celle décrite ci-dessus était utilisée l'hiver. L'été, on mangeait plus agréablement dans le jardin ou dans une pièce donnant sur le jardin. Plusieurs triclinia de ce type ont été retrouvés. Les lits étaient habituellement disposés en fer à cheval. Le dessin du haut représente celui de la maison de Lucretius (insula 6, n° 2). De larges fenêtres s'ouvrent sur le jardin à gauche. Les lits, généralement en maçonnerie, ne s'abîmaient pas en hiver.

|

|

Ci-contre : Triclinium d'été situé au fond de la maison d'Octavius Quartio (Région II, insula 2, n° 2). Celui-ci, unique en son genre, n'a que deux lits. On pourrait l'appeler biclinium. Le cenaculum constituait un troisième type de salle à manger, située à l'étage. C'était probablement la fonction des pièces à colonnade édifiées au-dessus du tablinum (voir plus haut). |

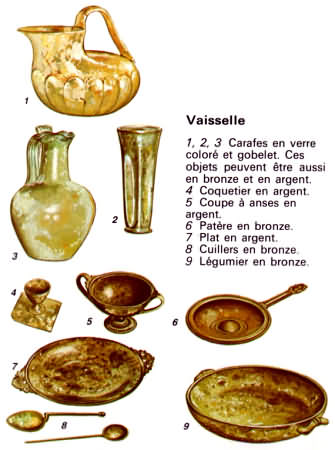

Plusieurs triclinia ont été découverts avec le repas déjà servi sur la table. Du pain, de la salade, des neufs, des gâteaux et des fruits ont été retrouvés dans une maison d'Herculanum, conservés intacts par le flot de boue qui submergea la cité. Les coquilles d'œufs n'étaient même pas brisées. Cela n'est qu'un échantillon des mets retrouvés à Pompéi ou représentés en peinture sur les murs. Pompéi était une cité balnéaire. Il n'est donc pas surprenant que les fruits de mer aient été très répandus. Différentes sortes de poissons (des pieuvres, des homards) figurent sur des peintures murales. Certaines représentaient des volailles, des lapins, des fruits, des légumes divers ou des champignons. On a également découvert de grandes quantités de vaisselle en bronze et en argent, ainsi que des verres colorés.

|

|

|

|

Ci-contre : Peinture montrant vraisemblablement la fin d'un banquet. La table a été enlevée et les invités boivent. Un esclave, à droite, porte un homme ivre. |

|

____________