XV - LE REPAS

1°) Un code de conduite

La plupart des triclinia pompéiens étaient très petits. On pouvait juste y placer les trois lits et la table.

Des peintures murales montrent souvent les serviteurs se tenant derrière les convives. En fait, seul l'espace libre situé au fond de la pièce permettait à ceux-ci d'effectuer le service. Dîner allongé supposait prendre appui sur la poitrine de son voisin de «table». Cette position des plus inconfortables signifiait qu'un strict code de conduite devait être observé. Le vin coulait à flots, les dîners dégénéraient souvent en ripailles, ce qui a amené un Pompéien à faire inscrire quelques règles élémentaires sur les murs de son triclinium. «Qu'un esclave lave et sèche les pieds de tes hôtes. Qu'il veille à ce que les coussins des lits soient couverts d'une toile de lin.

Ne jette pas de regards concupiscents ou ne fais pas les yeux doux à la femme d'un autre homme.

Ne sois pas grossier dans ta conversation.

Évite de te mettre en colère ou d'être agressif. Dans le cas contraire, retire-toi.»

Ci-dessus, dîner chez Lucius Ceius Secundus.

2°) Le banquet de Trimalchion

Le repas principal (cena) était pris le soir. Il comportait normalement trois plats. Dans une œuvre bouffonne et extravagante, le Satiricon, l'écrivain romain Pétrone décrit un banquet dans la maison de Trimalchion, un affranchi très riche. L'histoire a lieu dans les environs de Naples peu avant l'éruption. La description est exagérée, mais elle nous donne une idée de ce qui pouvait être servi dans une riche maison pompéienne. Le dîner, ici, se composait de huit plats. Voici le menu:

1) Loir au miel saupoudré de graines de pavot, de saucisses chaudes, de prunes de Damas, d'olives et de grains de grenade.

2) Lièvre et mamelles de truie.

3) Laie couchée sur le côté avec des marcassins en pâte d'amandes qui semblaient suspendus à ses tétines. Deux petits paniers, l'un contenant des dattes fraîches, l'autre des dattes sèches, étaient accrochés à chaque défense.

4) Un gros cochon farci de saucisses et de boudin.

5) Du veau bouilli.

6) Une grosse poularde et des œufs d'oie servis à chaque invité.

7) Grives en pâte remplies de noix et de raisins secs, suivies de coings hérissés d'épines pour leur donner l'aspect d'oursins.

8) Un plat semblant être une oie entourée de poissons et de toutes sortes d'oiseaux et composé en fait de morceaux de porc.

Des friandises et du vin en abondance étaient servis entre chaque plat. Le repas terminé, on donnait les restes aux serviteurs.

XVI - LA CHAMBRE À COUCHER

|

|

1°) La chambre à coucher Dans la traditionnelle maison italique, les chambres à coucher se répartissaient théoriquement autour de l'atrium. Cependant, à Pompéi, on devait souvent tenir compte de la surface disponible. La seule maison de l'insula 6 à posséder des chambres disposées de chaque côté de l'atrium se trouvait au n° 11 (voir plus haut). La transformation des chambres de la façade en boutique entraîna par la suite une nouvelle répartition des chambres à l'intérieur de la maison. Ces pièces étaient rarement dotées de fenêtres. Une simple meurtrière donnait parfois sur l'atrium. Des chambres n'avaient aucune ouverture sur la rue (le n° 4 par exemple) ; d'autres oui, telle celle du n° 15. La chambre de Ceius Secundus, fait rare, comportait une meurtrière et une fenêtre (dessin ci-contre). |

|

2°) Les lits Seules les parties métalliques des lits, comme les pieds, ont été retrouvés à Pompéi. On a pu reconstituer deux lits découverts dans la maison de Ménandre d'après les ferrures et les pieds en bronze (3 et 4). D'autres ont pu l'être d'après les empreintes retrouvées dans la maison de Valerius Rufus (insula 6, n° 4). Afin de donner plus de souplesse au matelas, le sommier devait, semble-t-il, être en cordes. Celui des lits découverts intacts à Herculanum était formé d'une grille en bois (5). Des rayures égayaient la literie, souvent représentée sur des peintures murales (1 et 2). 3°) Les objets de toilette Un grand nombre d'objets de toilette ont été retrouvés à Pompéi et Herculanum entre autres des peignes en os et en ivoire (n° 1), des épingles à cheveux (3-4-5). L'épingle à cheveux en ivoire (5) était ornée d'une Pudicitia (la Pudeur) sculptée, symbolisant la modestie et la chasteté. On a également découvert des miroirs en bronze et en argent (2) dont le revers est souvent décoré, sans compter des pots en ivoire et en verre servant à contenir des produits de beauté (8).

|

|

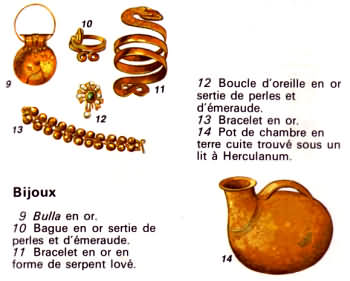

4°) Les bijoux

De nombreux bijoux ont été mis au jour, tels que bagues (10), bracelets (11-13), colliers, pendentifs, amulettes et boucles d'oreilles (12). On appréciait alors les bijoux plus pour leur taille que pour leur qualité. Ainsi les femmes romaines, dans le Satiricon, vantaient le poids et non la beauté de leurs bijoux. Le médaillon en or en forme de bulle (bulla, n° 9), découvert dans la maison de Ménandre, symbolisait la naissance libre et était porté par les garçons jusqu'à l'âge adulte.

XVII - MOBILIER, ÉCLAIRAGE ET CHAUFFAGE

|

|

1°) Le mobilier Le mobilier, chez les Romains, était moins fourni que le nôtre. Tables et chaises devaient être déplacées d'une pièce à l'autre en cas de besoin. A la différence d'Herculanum, le mobilier en bois a disparu à Pompéi. Les seuls témoignages restants sont des moulages en plâtre réalisés d'après les empreintes laissées dans les cendres. Seuls de nombreux objets en pierre et en bronze, essentiellement des tables et des bancs, ont été retrouvés. La tragédie d'Herculanum fait le bonheur des archéologues. Les coulées de boue brûlante qui ont jadis envahi les maisons ont gardé intacts les objets en bois carbonisés. Tables, divans, placards, lits et autres morceaux ou pièces de bois se sont ainsi conservés dans la boue, tel ce divan en bois recouvert de cuir (7) et ce lararium (12), une petite chapelle abritant les dieux lares dont la partie inférieure était un placard à vaisselle. On a également retrouvé de la nourriture, des cordages, des filets de pêche et des chaussures. La découverte la plus émouvante a été celle d'un enfant malade, couché dans son lit, le tout demeuré intact dans la boue.

|

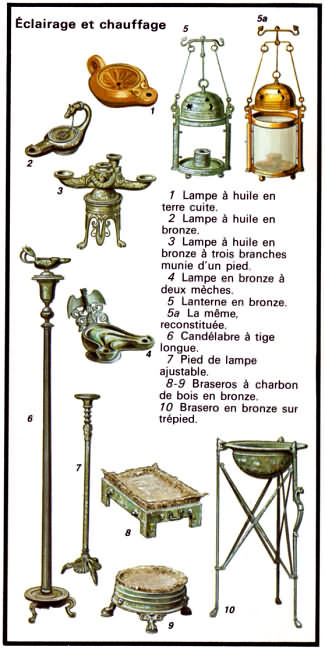

2°) Éclairage et chauffage

|

XVIII - LE JARDIN 1°) Petits jardins et péristyles Bien peu de jardins ont été étudiés correctement. Les archéologues se sont aperçus récemment que toutes les maisons de Pompéi possédaient des jardins. Aussi réexamine-t-on avec soin certaines maisons, en particulier l'intérieur de celles où l'on croyait que le dallage manquait à certains endroits. Là, devaient sans doute se trouver des jardins. Les murs entourant les petits jardins étaient souvent peints de scènes champêtres (des scènes de chasse chez Ceius), afin de donner l'illusion d'un jardin plus vaste. |

Chandelles et lampes à huile constituaient l'éclairage d'intérieur (voir encadré ci-dessous). Des milliers de lampes ont été ainsi retrouvées (1 328 pour les seuls thermes du forum). Ces lampes sont en terre cuite ou en bronze (1 à 4). Un orifice, au centre de la lampe, muni d'un bouchon, permettait d'approvisionner la lampe en huile. Sur les lampes en métal, le bouchon est souvent relié à l'anse par une chaînette (2). Les lampes étaient munies d'un ou plusieurs becs. Une mèche trempait dans l'huile qui servait de combustible. Comme elles éclairaient faiblement, on devait disposer de nombreuses lampes dans une pièce pour obtenir un bon éclairage. On retrouva également beaucoup de candélabres à tige très longue (6-7). Certains sont munis d'une seule lampe à huile, d'autres en ont jusqu'à quatorze. D'autres ont une hauteur réglable, ce qui facilitait la lecture (7). Lanternes ou torches servaient à s'éclairer dehors. Les lanternes (5-5a) étaient habituellement en bronze. Des parois en corne ou en vessie transparente protégeaient la flamme de la bougie en suif. Des petits braseros à charbon de bois en bronze chauffaient les pièces en hiver.

|

|

Le jardin le plus répandu, le jardin péristyle et ses colonnades, permettait de se promener à l'ombre durant les chaudes journées d'été. Le péristyle idéal (celui de la maison de Ménandre, par exemple) possédait une colonnade sur quatre côtés. Dans certains cas, elle n'existait que sur deux ou trois côtés. Ainsi, dans l'insula 6, les maisons au 2, 8-9 et 11 n'ont qu'une colonnade sur deux côtés. Des disques de marbre (oscilla), souvent accrochés entre les colonnes, tournoyaient sous l'effet de la brise et scintillaient au soleil. |

|

Des statues et des fontaines ornaient le péristyle le mieux conservé de Pompéi, celui de la maison des Vettii. Les archéologues ont pu reconstituer le jardin dans sa beauté initiale en replantant les massifs tels quels.

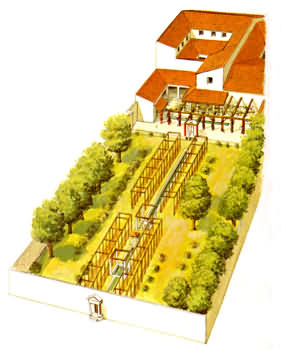

2°) Le jardin d'Octavius Quartio

|

|

Le jardin le plus remarquable de Pompéi est celui d'Octavius Quartio (dessin ci-contre). Ce jardin occupait près des deux tiers de l'insula. Une fontaine, située au bout du jardin, alimentait un canal central. Des allées couvertes d'un treillage longeaient le canal de chaque côté. Celui-ci passait sous une pergola et rejoignait un bassin longeant la terrasse en bordure de la maison. Le triclinium (voir plus haut) se trouvait à l'extrémité orientale de la terrasse. Grâce aux moulages en plâtre des racines (voir ci-dessus), nous connaissons les différentes espèces d'arbres et de buissons qui y poussaient.

|

Ce jardin et celui des Vettii ont été dessinés, ce qui n'est pas toujours la règle. Ainsi a-t-on découvert récemment un jardin dont les arbres n'ont pas été plantés selon un plan régulier.

3°) Vignobles et vergers

Une archéologue américaine, spécialisée dans l'étude des jardins privés, dégagea ces dernières années un potager, un verger et un vignoble situés dans l'enceinte de Pompéi. Elle découvrit ainsi dans le vignoble les racines de cinquante-huit arbres et d'environ deux mille pieds de vigne et leur tuteur (1,12 mètre entre chaque pied). Ce vignoble avait la forme d'un grand grill rectangulaire.

XIX - LES BAINS PRIVÉS

1°) Valerius et ses bains

Des familles pompéiennes plus aisées avaient leur propre installation de bains, telle celle découverte au n° 2 de l'insula 6 (voir plus haut).

Une seule et même maison appartenant, semble-t-il, à la famille Valerius Rufus, occupait au 1er siècle av. J.-C. toute la moitié orientale de l'insula. Bâtie sur un terrain en pente (près de quatre mètres de dénivellation entre le nord et le sud de l'insula), la maison possédait alors deux entrées, deux atria et un grand jardin. Le propriétaire avait fait égaliser celui-ci pour le mettre au niveau de la rue adjacente. On accédait aux bains par une galerie voûtée construite autour du jardin situé trois mètres au-dessus. Un triclinium (9), donnant sur le jardin, avait été bâti au-dessus du couloir occidental (8).

2°) Les bains

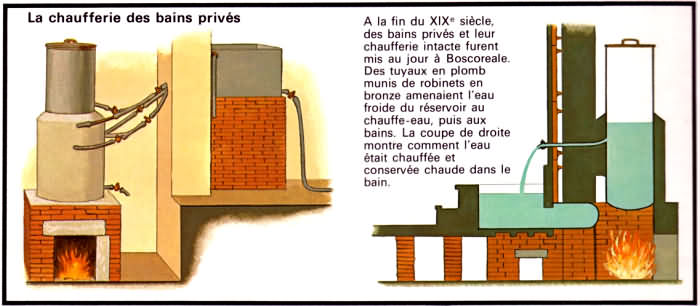

Du hall à plafond voûté (1) on accédait au vestiaire (2) (apodyterium). De là, on passait au bain froid (3) (frigidarium), puis au bain tiède (4) (tepidarium), pour finir au bain chaud (5) (caldarium) derrière lequel se trouvait la chambre de chauffe (6) (praefurnium). Caldarium et tepidarium étaient chauffés par de l'air chaud circulant en sous-sol (voir les explications dans les thermes).

3°) Un nouveau propriétaire

Le tremblement de terre de 62 apr. J.-C. endommagea gravement les bains. Touchée par une crise économique qui frappait l'Italie au 1er siècle apr. J.-C., la famille Valerius ne put faire les réparations nécessaires. Aussi préféra-t-elle vendre, vraisemblablement à Marcus Lucretius, la partie orientale de la maison avec les bains attenants.

Le nouveau propriétaire fit installer un escalier de liaison (7) entre le couloir longeant les bains et la maison nouvellement achetée. Avait-il l'intention de réparer les bains ? Nous l'ignorons. Mais, dans une cité en ruines, on devait sans doute réparer en premier les pièces d'habitation. Toujours est-il que la galerie souterraine servait de cave au moment de l'éruption.

4°) Le jour de l'éruption

|

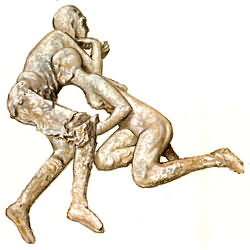

C'est à cet endroit que la famille Lucretius et son personnel se réfugièrent le jour de l'éruption. Mais devant l'accumulation de cendres et de lapilli, ils craignirent de se voir emmurés dans la cave. Ils décidèrent donc de sortir en remontant l’escalier (7) et passant par le triclinium d’été (9). Une fois parvenus dans le jardin (10), ils furent asphyxiés par les fumées toxiques. Les archéologues ont ainsi retrouvé une dizaine de corps dans le jardin. Parmi eux, un couple (ci-contre) et un bébé dans les bras de sa mère. |

|

A droite, moulage en plâtre de deux corps retrouvés dans le jardin. La vue de ce couple suffoquant nous fait saisir sur le vif leur lutte désespérée pour pouvoir respirer. La jeune femme a enfoui son visage dans les vêtements de l'homme. Peut-être s'agit-il là de Lucretius et de sa fille Lucretia ?

____________