XX - POMPÉI VILLE COMMERCIALE

1°) Les commerçants

Il nous est difficile d'imaginer, à la vue des rues aujourd'hui désertes de Pompéi, que marins et marchands étrangers ont jadis animé cette cité portuaire. Car Pompéi était depuis six cents ans le centre commercial de la Campanie du Sud. Les habitants des cités de l'intérieur y apportaient leurs produits. Les colporteurs et escrocs de tout poil avaient l'habitude de venir dans l'espoir de gains rapides. Cet afflux d'étrangers se reflète dans le nombre incroyable de tavernes, de cabarets et autres boutiques qui bordent les rues de Pompéi. Leur nombre dépassait largement ce qui était nécessaire à une petite cité de huit à dix mille habitants. Pratiquement chaque insula comporte un ou plusieurs cabarets (thermopolia). Rien que pour l'insula 6 et ses rues environnantes, on décompte cinq cabarets et deux tavernes.

2°) Une rue animée

L'image ci-dessous représente une portion de la voie de l'Abondance (Région XI, insula 7), la rue principale de Pompéi, qui longe le nord de l'insula 6. Un artisan bronzier, une foulonnerie (lieu où l’on pratique le foulage: action de resserrer les fibres d'un tissu pour lui donner de l'épaisseur et du moelleux), un cabaret-restaurant, un quincailles et trois boutiques, d'usage indéterminé, ont leur devanture dans cette rue. Les boutiques ci-dessous appartiennent à la Région XI, insula 7, dont seules les façades ont été dégagées.

De droite à gauche, nous avons successivement : une auberge avec thermopolium au rez-de-chaussée et des chambres à louer à l'étage. Tous les ustensiles présents sur l'image ont réellement été trouvés sur le comptoir. L'auberge appartenait à une femme du nom d'Asellina.

Un peu plus loin se dresse une niche réservée à des divinités représentées en peinture. On les trouve dans tout Pompéi. Des sacrifices quotidiens leur étaient offerts sur le petit autel. Une fontaine fait face à cette niche.

Ci-dessus la voie de l'Abondance: boutiques de la Région XI, insula 7. L'insula 6 (Région I) lui fait face.

Une fabrique de feutre se tient juste après la ruelle. Les portraits de quatre divinités sont peints au-dessus de la porte. Celui de gauche représente Vénus, protectrice de la cité. L'industrie textile (teinturier, tisserand) occupait sans doute une grande partie des locaux commerciaux de ce quartier. La laverie et ses foulons du 7 (insula 6) devaient en faire partie. Des esclaves géraient habituellement ces boutiques et ces ateliers dirigés par des affranchis.

XXI - LES BOUTIQUES

1°) Le centre commercial de Pompéi

Cœur politique de la cité, le forum était aussi le principal centre commercial et judiciaire de Pompéi. Ces trois activités - commerciale, judiciaire et politique - y étaient indissociables. Sur le côté occidental du forum se dressait la basilique, une sorte de tribunal civil et commercial. De nombreux petits commerçants dressaient leur étal à l'extérieur, sous la colonnade. Le principal marché de la cité, lui, se tenait à l'opposé, au nord-est du forum. Il se composait d'une cour intérieure rectangulaire réservée à la vente des poissons, et de boutiques disposées sur les cotes.

2°) La rue et ses magasins

Les boutiques ne se localisaient pas uniquement au forum. On les trouvait partout, pratiquement dans chaque rue, voire le long des édifices fréquentés journellement par le public, comme les thermes (voir plus loin).

|

|

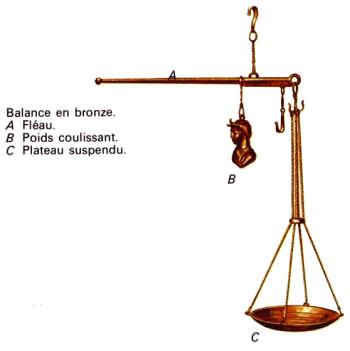

Des magasins d'alimentation entreposaient leurs grains, leurs fruits secs et leurs liquides dans de grandes jarres en terre cuite enfoncées dans un comptoir en pierre. Viandes et volailles pendaient accrochées dans l'entrée. Certaines boutiques devaient avoir une table ou un comptoir en bois à l'entrée. De nombreuses balances en bronze, identiques à celles utilisées encore de nos jours à Naples, ont été retrouvées à Pompéi. L'objet à peser reposait sur un plateau suspendu à l'extrémité d'un fléau muni d'un poids coulissant. Les graduations figuraient le long du fléau. |

|

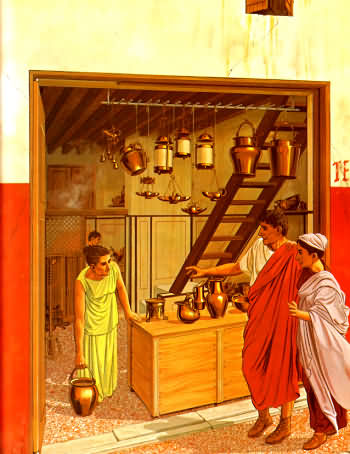

3°) La boutique de Verus, l'artisan bronzier

Celle-ci a été reconstituée (voir ci-contre). Ses appartements, comme chez beaucoup d'autres artisans, étaient situés au premier étage. Pour y accéder, on empruntait un escalier en bois reposant sur un support en pierre. De nombreuses lampes et vases en bronze ainsi qu'un instrument d'arpentage (une groma), apporté pour être réparé, ont été retrouvés dans le magasin. |

|

XXII - CABARETS ET TAVERNES

|

|

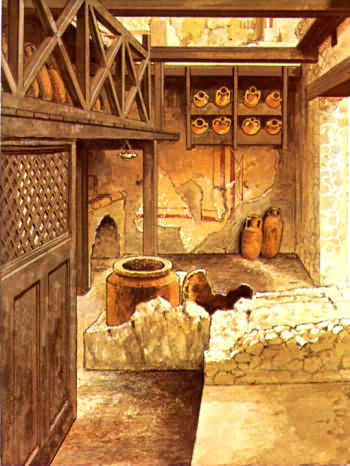

1°) Les cabarets Bien des cabarets (thermopolia), où l'on servait des boissons chaudes, ne consistaient qu'en une petite pièce donnant sur la rue. Un comptoir en pierre et un four étaient aménagés à l'intérieur. De grandes jarres en terre cuite pleines de nourriture et recouvertes d'un couvercle en pierre (sans doute aussi souvent en bois) se trouvaient encastrées dans le comptoir. Celui-ci, généralement décoré de morceaux irréguliers de marbre de couleur, pouvait être simplement peint. |

|

Coupe du comptoir

Couvercle en pierre d’une jarre |

Mortier, plateau, moulin et pots en bronze |

|

Le thermopolium d'Asellina (voir ci-contre) est le cabaret le mieux conservé de Pompéi. Des pots et des plats, dont deux cruches en terre cuite en forme de coq et de renard, étaient encore sur le comptoir. Les petits plats, outre celui posé sur le trépied, montrent que cet établissement servait des repas chauds. Une bouilloire, contenant de l'eau chauffée avant d'être mélangée au vin, était encastrée dans le comptoir du fond. L'eau s'y trouvait encore 1 832 ans plus tard ! Des chambres, souvent louées à l'heure, étaient au premier étage. |

|

|

|

2°) Deux clients amoureux d'une esclave Les cabarets n'avaient pas de sièges. Tout en sirotant leur boisson, les clients griffonnaient souvent sur les murs. Des graffiti tracés sur les montants de la porte d'un thermopolium voisin sont les seuls témoignages restant d'une vive querelle opposant le tisserand Successus à Severus. Les deux hommes se disputaient le cœur d'Iris, une belle esclave de l'établissement. «Le tisserand Successus, écrivait Severus, aime Iris, l'esclave attachée au service de l'épouse de l'aubergiste. |

Elle l'ignore, mais il tente de l'apitoyer. » Et Successus en colère de répliquer : « Jaloux ! (succession de jurons) N'essaies-tu pas de supplanter quelqu'un de mieux doté que toi sur le plan de la beauté et du savoir-faire avec les femmes ? » Le dernier mot appartiendra cependant à Severus : « J'ai dit et j'ai écrit : tu aimes Iris, mais elle ne t'aime pas. Severus pour Successus. »

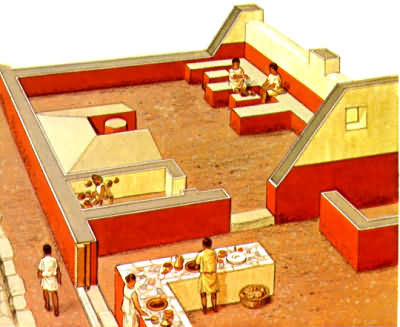

Ci-dessus cabaret-restaurant attaché à la maison de Julia Felix (Région II, insula 4, n° 7). Les tables et les sièges sont en pierre. Les clients pouvaient manger couchés ou assis.

3°) Les tavernes

|

Elles n'étaient en général pas très grandes. Celle attachée à la maison de Julia Felix ne comportait que trois tables. Vingt et une personnes au maximum pouvaient y prendre place. Le dessin ci-contre représente l'intérieur d'une minuscule taverne d'Herculanum. Le paravent en bois grillagé derrière lequel s'asseyaient les clients subsiste encore. Le comptoir, lui, est en ruines. Les amphores étaient entreposées dans une mezzanine au-dessus. D'une superficie de 4,60 mètres carrés environ, la salle à manger ne pouvait accueillir qu'une table. XXIII - LES BOULANGERS 1°) Les commerçants de Pompéi Nombreux étaient les métiers exercés par les artisans à Pompéi. Plus d'une vingtaine nous sont ainsi connus d'après l'activité politique de leurs corporations. Celles-ci prenaient souvent position lors des élections municipales en faveur d'un candidat. Leurs slogans étaient peints un peu partout. |

|

|

|

«Les orfèvres soutiennent Gaius Cuspius Pansa, candidat à l'édilité » ou « les marchands de fruits avec Helvius Vestalis recommande M. Holconius Priscus, candidat au duumvirat ». Teinturiers, transporteurs, marchands d'oignons, muletiers, etc., de condition servile dans leur grande majorité, faisaient ainsi entendre leur voix à côté de celles des citoyens de la cité. Nul doute que les boulangers aient eu aussi leur corporation. Pompéi comptait, en 79 apr. J.-C., environ vingt boulangers, quatre pour la seule Région I, non loin de l'insula 6. |

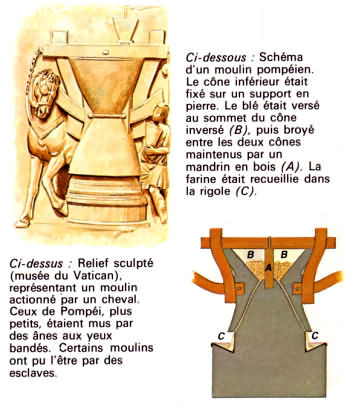

2°) L'intérieur d'une boulangerie : le moulin

Le moulin est le premier élément qui frappe en entrant dans une boulangerie. La hauteur des meules en lave grise varie entre 1,50 et 1,70 mètre. Leur taille est inférieure à celles représentées sur la sculpture ci-contre. Celles de Pompéi étaient mues par des ânes. Le schéma permet de mieux comprendre leur fonctionnement. La moitié supérieure de la meule tournait sur un cône fixe en forme de cloche. On versait le blé en B et on recueillait la farine dans une rigole en C. Des dalles de lave pavaient le sol entourant le moulin, là où circulaient les ânes attelés à un joug.

3°) L'intérieur d'une boulangerie : le four

|

Une boulangerie a été reconstituée ci-contre, celle où la famille de Ceins avait l'habitude d'acheter son pain (Région I, insula 3, n° 27). C'est une ancienne maison transformée. Le four en briques et moellons occupe à lui seul l'une des chambres. Le pas de porte a été agrandi pour faciliter l'accès au four. Un étroit passage d'une quarantaine de centimètres de large, aménagé latéralement le long du four, communiquait avec les pièces situées de chaque côté. L'une des pièces servait de chambre à pétrir. |

|

|

|

Placée dans le passage, la pâte était saisie par le boulanger qui l'enfournait à l'aide d'une pelle en bois à long manche. Les pains étaient placés à proximité de la flamme alimentée en bois et copeaux. La bouche du four était fermée pendant la cuisson par une porte en fer. La fumée chauffait la chambre de chaleur. La cheminée permettait leur évacuation une fois la cuisson terminée. Ci-contre, une miche de pain de Pompéi. |

XXIV - LES FOULONS

1°) La laverie de Stephanus

La laverie de l'insula 6 (n° 7) était en fait une foulonnerie ou fullonica. Sa principale activité : apprêter les étoffes en laine.

La fullonica de Stephanus était une ancienne habitadon. Les différentes chambres à coucher, l'atrium à toit plat (le seul de Pompéi) et le tablinum sont facilement reconnaissables. L'impluvium a été transformé en une grande cuve. Le mur séparant l'entrée d'une des chambres de la façade a été abattu.

Les vantaux (les battants d'une porte) de l'entrée étaient encore fermés à clé lorsque le bâtiment fut dégagé en 1911. Seule une porte située sur le côté était ouverte. On découvrit derrière les vantaux le corps d'une personne serrant contre elle une bourse contenant 1 089 sesterces et 2 as. Était-ce la dernière recette de la fullonica ? Ou les économies d'un fuyard qui se réfugia derrière la porte et mourut là ?

2°) La foulonnerie et son cycle

Ce dernier était très complexe. Aussi, pour mieux le comprendre, regardons le dessin reconstituant ci-dessous les ateliers.

On recherchait d'abord attentivement les défauts du tissu. Ceux-ci supprimés, on enlevait la peluche. Puis on raidissait l'étoffe en la trempant dans de l'urine recueillie dans un seau situé dehors prés de la porte. Des seaux identiques étaient placés à l'angle des rues. On priait les passants de les remplir. L'empereur Vespasien (69-79 apr. J.-C.) établira un impôt sur ces urinoirs publics, d'où leur nom de vespasiennes. Le tissu était ensuite dégraissé avec de l'argile ou un autre détergent. On foulait aux pieds les tissus dans des récipients visibles au fond de la fullonica à côté des grandes cuves A, B et C.

Ci-dessus : La fullonica de Stephanus (reconstitution):

|

1 - Entrée et chambre de presse. 3 - Resserrage de la trame. 4 - Cardage.2 - Laverie. |

5 - Salle de tonte. 6 - Toilettes. A, B, C - Cuves de lavage. |

L'étoffe était ensuite battue, pour resserrer la trame derrière, avant d'être relavée dans les grands bassins du fond. L'eau s'écoulait de A en B et C. Les tissus étaient lavés en B et C, avant d'être rincés en A dont l'eau était pure.

Une fois séché, le drap était peigné dans l'ancien tablinum (4) afin de démêler les poils enchevêtrés de la surface. Ceux-ci étaient tondus régulièrement dans la pièce 5. On portait ensuite les draps sur les toits en terrasse pour les blanchir au soufre. On les étendait sur une cage semi-ovale à l'intérieur de laquelle était placé un réchaud contenant du soufre allumé. Le soufrage terminé, les tissus étaient passés à la presse dans la pièce 1.

____________